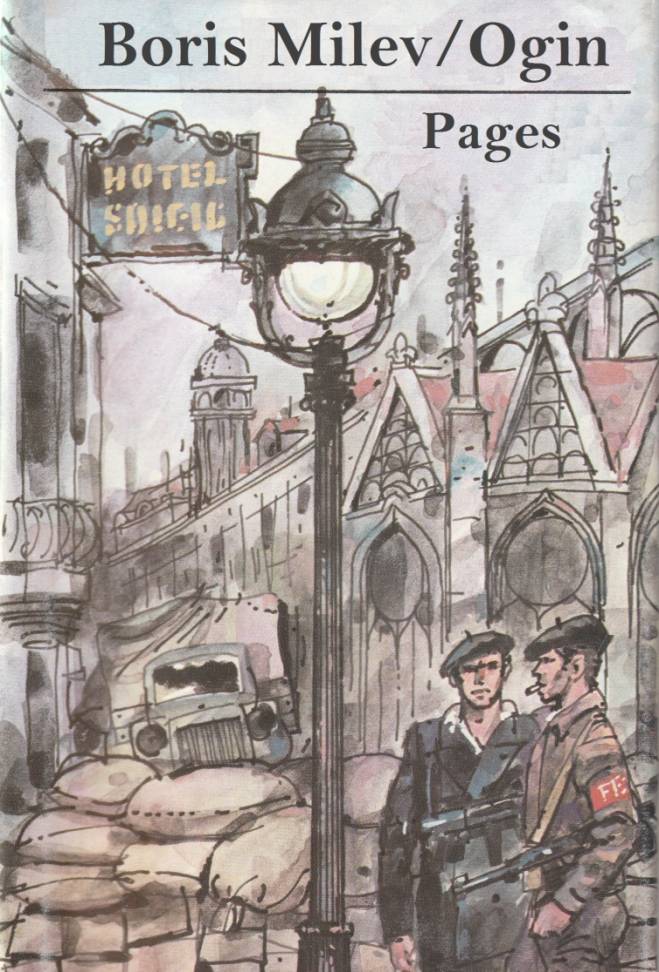

Boris Milev

(Борис Милев)

1903

– 1983

PAGES

(Страници)

1982

Éditions

du Parti, Sofia, 1982

[Deuxième édition révisée et complétée]

© Boris Milev. Traduction

d’André Milev, 2022.

Couverture

Alexandar Khatchatourian

Correction

Brigitte Grumel et Joséphine Castoro

Ce

texte est publié avec l’accord des héritiers de Boris Milev ; le

téléchargement est autorisé pour un usage personnel, mais toute reproduction

est strictement interdite.

Table des

matières

Dans les tenailles du chômage et de

la xénophobie

Nouveau métier, nouvelle grève

Scènes brèves de la vie de

l’émigration

Le rêve du prolétaire chinois Hook

Dans

le village de Saint-Félix-de-Caraman

De

nouveau dans la capitale française

Grève dans la cordonnerie Tango

Auteur du slogan « La religion est l’opium du peuple »

Rencontre avec Dimitar Polyanov

Membre du deuxième district du PCB à Sofia

Dans la rédaction du journal Écho

Les condamnés – fusillés, les

assassins – non inquiétés

Formation théorique à la montagne Lozen

On ne peut pas servir à autre chose ?

Le camp de concentration du Vernet – École de courage

Dans

la prison de Chalon-sur-Saône

Premiers pas dans la résistance

française

Le groupe de combat bulgare à Paris

Je quitte le groupe de combat des Bulgares

Dans la Résistance sur un front plus

large

Une pure prouesse de grande classe

Les stations de radio Sottens, Moscou

et Londres communiquent…

Le combattant Pavel Simo – la

première victime

L’ennemi doit être a-né-an-ti !

Bianca, Martin, Odette, trois abeilles mellifères du

quartier général

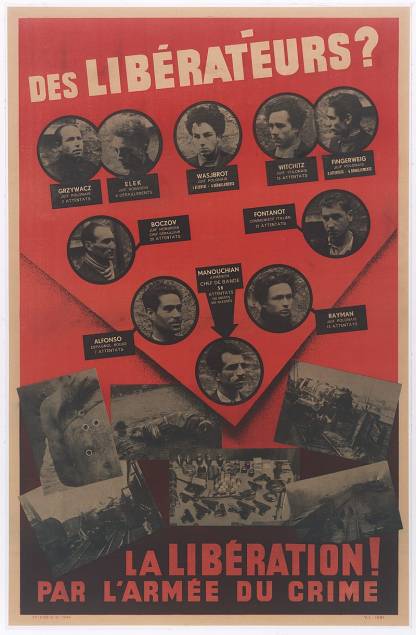

Missak Manouchian et sa première action

Salutation et cadeau pour l’armée soviétique

Les déraillements et le combattant

Joseph Boczov

« Tu as le bonjour du commandant de gross Paris »

Expérience parisienne dans la zone occupée

« Non

kaputt ! Volga, Volga, mat radnaia ! »

On les appelait des étrangers. Le procès des 23

La bataille pour la liberté prend un

nouvel élan

« Le 14 juillet – tous aux armes ! »

Lettre du parti communiste français

Témoignage de Louis Grojnowski

SUR L’AUTEUR

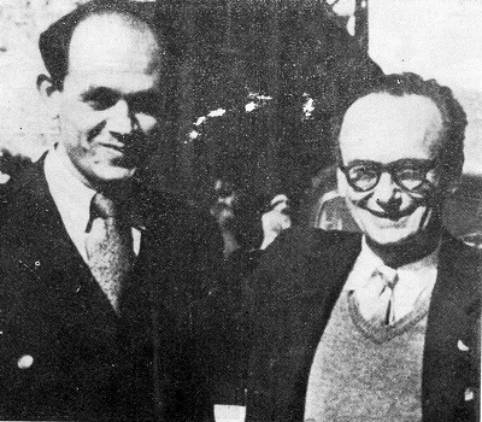

Pages - deuxième édition complétée et

révisée d’un livre sur une biographie riche qui se confond avec la biographie

d’une époque unique. Boris Milev - Ogin, un révolutionnaire communiste et

professionnel, parcourt le long chemin d’un garçon prolétaire de la périphérie

de Sofia, à travers les luttes de classe du prolétariat de Sofia, à travers la

prison centrale de Sofia - et à travers une évasion audacieuse, il atteint la

France, où il participe activement aux luttes des ouvriers français. Durant les

terribles années de l’Occupation, l’auteur s’élève jusqu’à devenir l’un des

chefs des FTP-MOI à Paris et en région parisienne, participe activement à

l’insurrection parisienne de l’été 1944, prend part à plusieurs actions

audacieuses et courageuses des antifascistes contre les nazis.

Avec beaucoup

d’amour, d’une plume vive et fascinante, Boris Milev - Ogin décrit l’exploit de

ses compagnons d’armes. Il nous révèle purement et sincèrement ces pages de

l’époque qui, d’une manière ou d’une autre, ont été marquées par les pages de

transition de l’Histoire, lorsque les portes de la vie nouvelle se sont

ouvertes avec fracas.

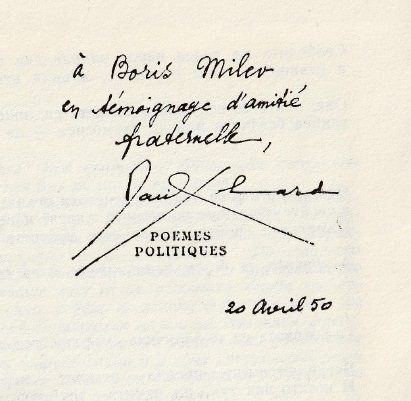

Paul Éluard

LÉGION

Si j’ai le droit de dire en

français aujourd’hui

Ma peine et mon espoir, ma

colère et ma joie

Si rien ne s’est voilé

définitivement

De notre rêve immense et de

notre sagesse

C’est que des étrangers

comme on les nomme encore

Croyaient à la justice ici

bas et concrète

Ils avaient dans leur sang

le sang de leurs semblables

Ces étrangers savaient

quelle était leur patrie

La liberté d’un peuple

oriente tous les peuples

Un innocent aux fers

enchaîne tous les hommes

Et qui se refuse à son cœur

sait sa loi

Il faut vaincre le gouffre

et vaincre la vermine

Ces étrangers d’ici qui

choisirent le feu

Leurs portraits sur les murs

sont vivants pour toujours

Un soleil de mémoire éclaire

leur beauté

Ils ont tué pour vivre ils

ont crié vengeance

Leur vie tuait la mort au

cœur d’un miroir fixe

Le seul vœu de justice a

pour écho la vie

Et lorsqu’on n’entendra que

cette voix sur terre

Lorsqu’on ne tuera plus ils

seront bien vengés.

Et ce sera justice.

La Résistance ? Quelle Résistance ? La

Résistance française, évidemment ! J’aimerais vous en parler.

En tant qu’ancien Chef régional des Forces françaises de

l’intérieur (F. F. I.) à Paris et en Île-de-France, je peux dire qu’elle était

de nature nationale et de contenu international. En substance, le mouvement de

Résistance français était antifasciste et faisait partie de la lutte armée

alliée sur tous les fronts, qui a éclaté de la manière la plus impressionnante

sur le front de l’Est, où l’Armée rouge a porté un coup décisif aux

envahisseurs hitlériens et a historiquement décidé la sortie de la guerre au

profit des alliés, dans l’intérêt de l’avenir des peuples du monde.

Outre les patriotes français, les antifascistes et les

communistes, un certain nombre de Bulgares ont également participé à la

Résistance, ils ont traversé les épreuves du fascisme bulgare et les batailles

de la guerre civile espagnole, en tant que volontaires des Brigades

internationales.

Le groupe bulgare de combattants faisant partie de

l’organisation « Francs-tireurs et partisans français » (F.T.P.F.)

s’est distingué par un certain nombre d’actions audacieuses — je ne parle que

de la région parisienne ! — contre les occupants hitlériens :

incendie des garages des rues Bolivar et Laborde ; mise à feu de l’atelier

mécanique du boulevard Aristide Briand dans la banlieue de Montrouge ;

attaque à main armée contre une patrouille fasciste rue Jean Jaurès ;

placement d’une machine infernale sous un bus avec des officiers et des soldats

hitlériens à la gare de la porte de la Villette ; attentat à la bombe

d’une compagnie hitlérienne dans les escaliers du métro Jean Jaurès et autres

actions similaires.

Dans toutes ces actions, qui ont atteint leur apogée, lors

de l’insurrection de Paris, en août 1944, le groupe bulgare de combattants a

non seulement fait preuve de courage, mais il a également prouvé qu’il pouvait

mener à bien ses tâches, assurant toujours le retrait réussi de tous ses

combattants.

En 1942 et 1943, j’étais en contact permanent avec le

camarade Boris Milev, que je connaissais sous les pseudonymes de Charles et

Gaby, commissaire politique des groupes d’émigrés combattants de diverses

nationalités dans la région parisienne. J’ai gardé de lui le souvenir d’un

leader doté d’une vision claire et d’un sens aigu des responsabilités dans

l’accomplissement de tâches à caractère politique et militaire. Le camarade

Milev a rendu de précieux services à la Résistance française, au sein de

laquelle il a fait preuve de dévouement et de courage prouvant qu’il était un

excellent organisateur.

À première vue, la Résistance semble appartenir au passé,

à l’histoire vécue. Mais elle est toujours présente et efficace contre les

ennemis constants de l’Humanité - le fascisme et la guerre. Elle est le contenu,

l’esprit, la philosophie du comportement humain face aux problèmes modernes.

Hier, la Résistance signifiait un combat contre la peste brune, qui menaçait

l’existence de la civilisation, de la liberté, du progrès social. Aujourd’hui,

la Résistance est nécessaire pour mettre un terme au cours effréné des

armements, à la tendance au retour des jours sombres de la guerre froide, à la

multiplication des foyers militaires à la surface du globe. Aujourd’hui, la

Résistance signifie vigilance et détermination pour préserver la paix dans le

monde.

Des livres comme « Pages » de Boris Milev, sont

utiles non seulement parce qu’ils rappellent une époque héroïque, ravivent la

mémoire de ses combattants et la victoire des nations sur l’hitlérisme, mais

aussi parce qu’ils gardent vigilants des partisans de la paix et unissent les

nouvelles générations de tous les pays, avec les idées de l’internationalisme

pur.

Colonel HENRI ROL-TANGUY

Grand-croix de la Légion d’honneur,

Compagnon de la Libération. *

CHAPITRE

PREMIER

Église. Une église

ordinaire, comme beaucoup, érigée dans la capitale. Plus précisément, l’église

du jardin des Trois Puits.

Dimanche matin. Les

fidèles, en tenue de fête, se tiennent debout et écoutent la liturgie, célébrée

par Krapchanski, le pope populaire du quartier. Lorsque la liturgie est

terminée, les visiteurs ne partent pas. C’est le moment pour certains de

partager soucis et chagrins ; pour d’autres d’échanger sur les nouvelles

du quartier ou de parler à leurs amis ; pour d’autres encore — juste de

bavarder.

Un tel dimanche

matin, deux femmes se sont rencontrées — camarades de classe, amies. Toutes

deux du même âge. L’une, Nushka, avait atteint la troisième année du lycée et

avait donc une nette supériorité intellectuelle sur son amie, Héraklia, qui

n’avait étudié que jusqu’à la quatrième année.

L’ « intellectuelle » Nushka regarda fixement le pleurnichard

agrippé à la jupe de sa mère et prononça ces paroles d’oracle :

« Haro, je ne connais pas tes autres enfants, mais celui-ci, fais-y bien

attention. Il a une étoile sur le front. »

Cet enfant, c’était

moi.

Ignorant ma vocation

d’ « étoile », j’ai connu la vie des enfants du quartier pauvre

des Trois Puits. L’été, je jouais pieds nus à toutes sortes jeux : un,

deux, trois, soleil ; saute-mouton ; long âne ; esclaves ;

voleurs ; billes ; osselets. L’hiver, je portais des sabots. Mes

pieds, grandissant à volonté, se transformaient en grosses pattes, ignorant la

douceur et l’inconvénient d’une quelconque chaussure. Pour la première fois, quand

j’avais treize ans, mes pieds sont entrés dans un moule. Lorsque j’ai mis les

galoches usées de mon riche cousin Petko, des ailes m’ont poussé, je me suis

senti au septième ciel. J’ai couru jouer au « long âne » dans la cour

de l’école primaire voisine des Frères Miladinovi. Ce n’était pas un jeu, mais

une série de violentes explosions de joie et de bonheur.

De tels moments

étaient l’exception. Quelque chose comme un dessert copieux après une soupe aux

haricots maigres.

Avant même mes

treize ans, ma tête et mon dos en ont vu beaucoup et ont souffert. Un sac à la

main, je courais après les galiotes[1]

à charbon qui piétinaient les pavés du boulevard Ferdinand. Je courais,

espérant tirer un bon profit de la vente des petits morceaux de charbon qui

tombaient par les interstices des crêtes. Les meneurs de galiotes, parfois

généreux, me lançaient une plus grosse boule. Mais il arrivait que je saute

habilement sur les crêtes, et derrière le dos du conducteur au cœur dur, je

jetais rapidement au sol les morceaux qui me tombaient sous la main. Bien sûr,

il y eut des moments où j’ai payé cher ces raids illicites. Dans ces

moments-là, non seulement mon oreille était tordue jusqu’au sang, mais le fouet

de la charrette était impitoyablement enroulé autour de mon cou et de mes pieds

nus.

Le jour de marché,

et pas seulement ce jour-là, je fuyais l’école pour porter des achats des dames

fortunées.

Lorsque je suis

devenu rédacteur en chef d’un quotidien et d’un hebdomadaire littéraire dans

les années 1930, je tapotais souvent l’épaule des petits vendeurs de journaux

et leur caressais les cheveux, emporté par les souvenirs de la période où

j’étais leur confrère. Dans ces moments-là, je me voyais courir follement le

long du boulevard Dondukov et crier de toutes mes forces, à m’en briser la

voix : « Le journal Dnevnik, dernières

nouvelles : l’éclipse solaire et la fin du monde ; Kaiser Wilhelm —

incendiaire de la guerre mondiale. »

Désormais, les

courses se déroulent dans les stades. À cette époque, les participants à de

véritables courses étaient les centaines de vendeurs de journaux qui, comme un

troupeau libéré de l’imprimerie des journaux Utro et Dnevnik, se

précipitaient sur le boulevard Dondukov pour être les premiers à atteindre la

place devant le café Panah, sur le site de l’actuelle commission d’urbanisme.

C’était le carrefour le plus bruyant et le plus fréquenté de la capitale.

L’assaut de l’essaim de vendeurs de journaux était un spectacle attendu, non

seulement des acheteurs, mais aussi des personnes de la haute société attablées

au café, ainsi que des dames de la confiserie Rosa voisine. Les petits vendeurs

de journaux considéraient la place, un terrain propice à la vente, comme libre.

Alors, le cœur battant, ils cherchaient à arriver au moins une minute avant les

autres. Certains d’entre eux, « plus âgés », comme Toushé, Kyoseto et

d’autres, n’étaient pas du même avis. Ils croyaient avoir le monopole de

l’endroit et donnaient brutalement des coups de poing et de pied aux

contrevenants mineurs de la place, arbitrairement occupée. C’est ce mélange

d’appels publicitaires, de cris, de scènes de coups de poing et de coups de

pied qui enchantait le public : commerçants, militaires, fonctionnaires,

escrocs, intellectuels. Plus d’une fois, j’ai été jeté comme un chiffon du fond

du café de quelques coups de pied puissants. Je pleurnichais, je pleurais, je

reniflais, et puis je descendais par la rue Serdika jusqu’au café Splendid, j’y entrais et si j’arrivais

à vendre cinq ou six journaux, je me sentais heureux. Je visitais les restaurants

bruyants Zdrave et Paris — près de

l’actuel cinéma Tserkovski — et je

passais le plus clair de mon temps au café-restaurant Odéon[2] de la

rue Tsar Siméon, à écouter des musiciens, violonistes et chanteurs étrangers.

Il arrivait que je reste émerveillé pendant des heures. À ces moments, je me

voyais comme un grand violoniste avec une chevelure bien fournie et une barbe,

bien que je n’aie même pas appris à jouer de l’ocarina.

Parfois, au risque

d’être expulsé, je me faufilais dans la brasserie Battenberg, qui était du côté

Est de la place de l’église Saint-Georges, aujourd’hui classée monument

historique, au centre de la capitale. Le célèbre vendeur de journaux Daskala,

qui avait le monopole de cette brasserie était remarquable pour trois raisons :

il était orné de toutes sortes d’insignes en fer-blanc, fer et carton ; sa

voix ressemblait à une trompette de Jéricho, aussi métallique qu’enrouée ;

il essayait de donner un rythme poétique à ses cris :

« Je vends Pryaporets, Zname et Narodni prava.

Achetez Bulgaria dépourvue de

bois. »

Il entrait dans

l’imprimerie Mir de la rue Bacho Kiro et demandait :

« Hé, vous, ce

coffre

n’est-il pas en

trop ? »

Ou alors, en se

promenant autour des tables du Battenberg, il fumait du « muftajian »

et prononçait ces mots :

« Laissez-moi

voir, messieurs,

vos cigarettes

ne sont-elles pas

très vieilles ? »

Et encore :

« Achetez Balgaran,

pour un galagan[3]. »

Il paraît que quand

j’étais très jeune, j’aimais chanter. Les gens autour de moi semblaient aimer

ma voix. Peut-être que cette fascination a libéré l’imagination religieuse de

ma mère qui a commencé à nourrir l’espoir de voir un jour son Borko sur un

trône religieux. Et pourquoi rêvait-elle que son fils se consacre à

l’Église ? Vingt ou trente ans plus tard, elle m’a avoué qu’elle s’était

secrètement crue une grande pécheresse et qu’elle espérait la rédemption dès

lors que son fils deviendrait serviteur de Dieu. On peut juger d’après sa vie

quelle pécheresse elle fut : elle épousa un très beau garçon, qu’elle

n’aimait pas vraiment, donna naissance à cinq enfants, ce qui signifiait cinq

bouches à nourrir ; le père frivole et irresponsable délaissa les enfants

qu’il avait conçus. La jeune mère, alors que son aîné avait douze ans et que le

plus jeune de ses enfants était encore un bébé portant des couches, commença

par vendre sa robe de mariée. La dot devint bientôt du pain rassis et du

babeurre, insuffisants pour satisfaire les solides appétits des enfants en

pleine croissance. Plus tard, elle travailla comme femme de chambre pour des

parents riches, comme femme de ménage aux bains féminins de la ville et à

l’Institut cartographique. À la maison, elle nettoyait, cuisinait, lavait,

reprisait et s’occupait en même temps de sa mère et de son frère, avec qui nous

vivions. La jeunesse de cette femme, la plus belle de ses amies, se déroula

dans une chasteté forcée et avec des passions refoulées. Avec son travail dans

des maisons et des institutions étrangères, ajouté à ses besognes nocturnes

insupportables à la maison, elle a soutenu deux des enfants, dans les

conditions d’alors, pour leur permettre de terminer leurs études secondaires.

Une pécheresse ? Une cruelle croyance religieuse a réussi à convaincre

cette sainte terrestre, que sa vie dure était une punition pour les péchés commis

soit par elle, soit par ses proches.

L’espoir de vouer

son fils à l’Église s’est particulièrement manifesté lorsque le pope le plus

respecté, Krapchanski, s’est intéressé à la voix de son Borko. Le prêtre

habitait rue Osogovo, juste en face de chez nous, et il écoutait des chansons

folkloriques et religieuses, que nous chantions parfois en chœur, parfois

séparément.

En mon absence, le

prêtre s’est arrêté chez nous, a vu l’environnement pauvre, s’est assuré de la

piété de la famille par les icônes et les lampes à huile accrochées aux murs et

a demandé de lui donner le garçon — c’est-à-dire moi — comme serviteur dans

l’Église. « S’il est sage, nous l’enverrons au séminaire », a promis

l’invité de haut rang. Dans l’imaginaire de ma mère, les miracles naissaient

comme des mirages de la future vie honorable de son enfant : couronnes

d’or, robes à revers, discours de chaire, la convoitise des voisines, la joie

cachée de la mère. Pas de sa bouche, mais de son cœur, le consentement et la

promesse au pope sortirent.

Le soir, j’ai été

très surpris. Sans que l’on soit dimanche, les haricots vivaces sentaient la

frite et la menthe, et le yaourt n’était pas très dilué. À la première bouchée,

ma mère, avec un sourire épanoui et visiblement émue aux larmes, m’a parlé de la

visite de l’après-midi et de l’invitation importante.

— Peut-être que

c’est là ta chance. Que Dieu t’accorde sa miséricorde et t’offre le bonheur.

Maman m’a serré dans

ses bras, m’a embrassé chaudement et m’a averti qu’elle allait réchauffer l’eau

pour me laver dans la baignoire.

— Que tu sois

propre demain, tant mentalement que physiquement.

Je me suis rendu à

l’église bien habillé, même avec de vieux vêtements et des sandales en bois. Le

clerc m’a immédiatement conduit chez le prêtre. Le pope Krapchanski somnolait

sur une chaise à l’autel. À moitié éveillé, il a demandé :

— Ah, c’est

toi ? C’était quoi déjà ton nom ?

— Borko.

— Très bien,

Boré. Viens ici et lis-moi cette ligne.

Le pope ne m’a pas

donné le livre, mais l’a juste présenté à mes yeux. Un autre garçon de 11 à 12

ans pourrait échouer à cet examen. Les lettres étaient en slavon d’église.

Seule ma curiosité précoce pour les manuels de ma sœur, qui étudiait l’ancien

alphabet bulgare, m’a sauvé de l’échec. J’ai lu la ligne avec une légère

hésitation. Le pope m’a demandé de continuer. C’est comme ça que je suis arrivé

aux quatrième et cinquième lignes. Le vieil homme barbu m’a pincé la joue et a

dit :

— Assez. De

toute évidence, tu apprendras à bien lire. Maintenant, tu vas me regarder et

m’écouter lire, puis tu feras la page entière tout seul. Ce livre s’appelle l’Apôtre. Il est généralement lu par un

diacre, c’est-à-dire par un jeune prêtre. Mais je vais t’essayer aussi, si tu

m’écoutes.

Instinctivement,

j’ai baisé la main du prêtre.

— Je vais

écouter, Père.

Le vieil homme a

aimé la spontanéité du geste. Il m’a pris sur ses genoux et m’a donné des

instructions :

— Écoute

maintenant pendant que je lis et je module ma voix. Ici, dans l’église, on lit

et on chante. Écoute. Ensuite, tu répéteras.

Le pope a

effectivement modulé sa voix dans différentes gammes.

— Maintenant à

toi d’essayer. Lentement, prends ton temps. Il est important, en t’écoutant

lire, que les fidèles pensent qu’il s’agit de chants d’Église.

Les débuts ont été

un succès. J’ai ajouté de nouvelles courbes et respirations au mot

« Seigneur », ce que mon professeur aimait beaucoup. Il me caressa à

nouveau les joues et me tapota à nouveau l’épaule...

Le troisième jour,

j’ai lu l’Apôtre aux fidèles

silencieux en présence de ma mère agitée. Soit ma voix tordait les aigus, soit

elle baissait en baryton. Les fidèles étaient satisfaits. Ma mère en larmes

pouvait à peine remercier les félicitations des voisines : «— Qu’il soit

vivant et en bonne santé, félicitations, Haro ! »

L’artisanat de

l’Église a duré plus de trois mois. Cela s’est avéré rentable et facile. Les

sous sont devenus nombreux : trois ou quatre en semaine et cinq les

dimanches.

Tout allait bien, ce

qui ne voulait pas dire qu’un million de choses ne troublaient pas mon âme

d’enfant. Le jour de la fête de Yordan est arrivé. Nous sommes allés bénir les

fidèles. Le pope entrait dans les maisons, et encore à la porte, balbutiait sa

bénédiction, trempait une poignée de buis dans le seau d’eau bénite, aspergeait

les murs et les gens, et se retirait rapidement. Les arrosés payaient pour la

visite mouillée en jetant parfois beaucoup d’argent dans le seau : des

sous et des pièces d’argent de cinquante centimes. J’étais très tenté de

transférer un sou ou deux du fond du seau d’eau bénite dans ma poche, mais la

peur du péché et l’espoir d’une bonne récompense après le marathon dans le

froid matinal de janvier m’empêchaient de « pécher ». Cependant, mes

sentiments n’étaient pas tout à fait clairs. Je regardais le pope fouler

hardiment les rues et les cours enneigées avec ses hautes chaussures chaudes en

galoches russes et je l’enviais. Et comment ne pas l’envier, alors que je

boitillais à sa suite en sabots dans le froid et que je portais le seau de

cuivre à mains nues ! Laissons de côté la forte impression que j’ai

ressentie lorsqu’au milieu de la visite j’ai vu le pope s’arrêter, mettre la

main dans le seau, en sortir l’argent réuni et le placer dans la poche cachée

de sa robe.

À midi nous

retournions à la maison du curé. Le prêtre enleva ses galoches et ses souliers,

enfila de hautes pantoufles de feutre, suspendit sa robe et son couvre-chef,

mit un bonnet rouge sur sa tête et entra dans une cuisine spacieuse plus grande

que la pièce où nous vivions — ma mère, ma sœur et mes quatre frères. Mes yeux

de garçon affamé fixaient le grand plateau rempli à ras bord de boulettes de

viande frites.

̶ Nous avons

fait du bon travail. Avant de te sécher à la maison, tu vas faire un travail

pour moi. Tiens ces deux bouteilles. Tu vas les donner à Lazo le tenancier, au

coin d’Opalchenska et de Pirotska[4]. Tu

lui diras que c’est moi qui t’envoie. Qu’il remplisse les bouteilles de vin de

ton grand-père Krapchanski. Mais tu seras prudent. Tu porteras les bouteilles

sous le manteau aussi bien à l’aller qu’au retour. Quand tu parles à ton oncle

Lazo, que personne ne t’entende !

Je restai debout

pétrifié. Je n’en croyais pas mes yeux et mes oreilles. Je suis parti comme

dans un rêve. Cachant les bouteilles, enfilant mes pieds gelés dans les

lanières des sabots, je partis pour la fameuse brasserie-auberge. Une vive

curiosité m’obligea à me presser.

Les consignes ont

été respectées jusqu’au bout. L’aubergiste, célèbre dans le quartier pour sa

grosseur et sa voix rauque, a seulement demandé : « Pourquoi le pope

n’est-il pas venu ? » puis il m’a demandé d’attendre dans la cour. Le

tonton est descendu à la cave et au bout d’un moment il a fourré les bouteilles

pleines sous mon manteau.

Ma curiosité a été

entièrement satisfaite. Le pope prit les bouteilles, les dirigea une à une vers

la lumière de la fenêtre, versa le vin rouge dans un grand verre d’eau et

l’avala avidement. Mes yeux se sont écarquillés et ont commencé à aller des

bouteilles au verre et de l’assiette pleine de boulettes de viande frites à la

bouche de grand-père pope, si bien qu’il s’est senti un peu mal à l’aise.

— Ma tension

artérielle est basse et les médecins me recommandent de manger plus de viande

et de boire un verre de vin au déjeuner. Et tu vas prendre quelques boulettes

de viande. Même si c’est vendredi et que l’on doit être à jeun. J’ai parlé à

grand-père Dieu et je t’autorise. Tu n’as pas de tension, mais tu dois croître,

grandir et me remplacer.

Toujours sous le

choc, j’ai reçu ma récompense de trente centimes en petites pièces, j’ai

accepté deux ou trois boulettes de viande enveloppées dans un journal et j’ai

murmuré que je rentrais à la maison me sécher.

Maman m’a

déshabillé, m’a frotté et m’a interrogé, mais elle est tombée sur un silence

inhabituel de la part de son fils bavard.

— Laissez

l’enfant. Tu ne vois pas qu’il est gelé ? trancha grand-mère, donnant au

novice de l’Église excité le temps de réfléchir. Jusqu’au soir, j’étais

complètement déçu par les serviteurs de Dieu. Les actions cachées et les

mensonges du pope Krapchanski avaient balayé ma foi fragile. « Il ne peut

pas y avoir de Dieu s’il tolère de mentir en son nom et d’être servi par de

tels escrocs », ai-je conclu.

J’aimais beaucoup ma

mère, et pour ne pas la chagriner, je n’osais pas lui parler de ma grande

découverte. Je n’ai pas fait preuve de la même retenue envers ma sœur Nadia, de

trois ans mon aînée. Je lui ai tout raconté, du début à la fin. Ma sœur n’a pas

dit un mot pendant au moins cinq minutes. Comme toutes les filles, elle a

commencé à tordre le bout de son tablier d’école en satin et à se mordre la

lèvre jusqu’au sang. Puis elle a fondu en larmes.

— C’est

effrayant, effrayant ! Et comment maman va-t-elle vivre sans croire ?

— Nous ne lui

dirons rien. Elle est âgée (elle n’avait que 45 ans). Elle continuera de

croire.

— Et nous,

qu’est-ce qu’on va faire ?

— Nous croirons

à nos yeux, en nous-mêmes.

— Comment en

nous-mêmes ?

— Comme ça, toi

à moi, moi à toi. L’important est de ne pas mentir et de ne pas se mentir. Il

faut se dire la vérité.

— À l’Église,

les popes disent la même chose.

— Et nous

allons à l’école et en savons plus que les popes.

La conversation

secrète avec ma sœur s’est terminée par un serment : ce soir je vais

tomber malade, je vais me coucher tôt, j’irai à l’école le matin, j’aurai

encore mal l’après-midi et je ne pourrai pas lire l’Apôtre.

Le prêtre

s’intéressa à la santé de son novice, ma mère s’excusa et promit innocemment de

m’amener elle-même à l’église. Le jeu dura trois jours. Le bavardage féminin de

ma sœur n’a pas duré plus longtemps. Elle a trahi ma déception devant notre

mère et a sympathisé naïvement avec moi. Cette solidarité sentimentale a approfondi

le drame de ma mère : soudain deux enfants s’écartent du droit chemin et

tombent dans les filets de Satan !

Grand-mère, fille de

pope, sans illusions sur le caractère terrestre des ministres de l’Église, a

condamné :

— Zorla güzellik olmaz[5].

Si l’enfant ne veut pas, il ne doit pas être forcé.

Maintenant qu’il continue d’aller à l’école. Et c’est là-bas qu’il doit

chercher le salut de notre situation.

CHAPITRE

DEUXIÈME

Comment j’ai obtenu

mon diplôme d’études secondaires et en plus le département semi-classique, je

n’en sais rien. Au lycée, je faisais beaucoup de choses sauf pour mes cours. Je

ne me souviens pas et je ne peux pas non plus établir quand, où et à quelle

occasion je suis tombé amoureux de l’art théâtral, car j’ai commencé à réciter

divers poèmes et presque tous les soirs à assister à des représentations debout

du Théâtre national. Parallèlement à la passion théâtrale, un très fort intérêt

pour la lecture s’est éveillé en moi, pour toute sorte de littérature, intérêt

dont, soit dit en passant, je ne me suis pas encore aliéné malgré mon âge

avancé.

Au lycée, je suis

devenu célèbre en tant que récitant. J’étais invité aux fêtes scolaires et aux

matinées littéraires ; je participais au cercle théâtral de la société

littéraire P. K. Yavorov avec mon ami

d’enfance Petar Hristov, également captivé par les lumières de la rampe de

scène et interprète incomparablement meilleur des poèmes de Pencho Slaveykov,

P. K. Yavorov, Adam Mickiewicz et autres.

Nous étions jeunes,

nous rêvions de nous consacrer au théâtre. Mais les temps étaient turbulents et

ils ont brûlé cruellement nos rêves.

Avant que mes vingt

ans ne sonnent, j’ai vécu ma mort pour la première fois. Après cette première

rencontre, la mort m’a traqué plus d’une fois. Il y avait même des moments où

elle était ma compagne quotidienne. J’ai senti le souffle de son aile, j’ai

senti comment chaque nuit pouvait être la dernière pour moi et comment à chaque

jour levant, le ruban du voyage de ma vie pouvait être coupé avec le couteau du

bourreau.

Dans la malheureuse

et héroïque année 1923, j’ai vécu ma première aventure sérieuse. La capitale

traversait des jours agités. Les forces du « bloc noir » dressaient

habilement le Sofiote moyen contre le gouvernement démocratique d’Alexander

Stamboliiski. Ils profitaient de certains extrêmes erronés de la théorie du

rôle hégémonique de la campagne dans son ensemble, pour les citoyens-parasites,

également sans distinction de classes, pour compromettre le pouvoir aux yeux

des habitants de Sofia. Les excès anarchiques fréquents, meurtres de gardes,

braquages de banques et de magasins, enlèvements d’enfants de familles aisées

et autres ainsi que la répression policière qui s’ensuivit, tendaient

dangereusement les liens entre le gouvernement et les habitants de la capitale.

Bien souvent des agents ou des gardes interpellaient les citoyens pour vérifier

leur identité, pénétraient dans les cafés, restaurants, pâtisseries et

troublaient la tranquillité des citoyens, eux, les forces de l’ordre.

Un soir de juin, mon

ami Petar Hristov et moi, nous faisions notre promenade habituelle du quartier

des Trois Puits, toujours aussi plongés dans des discussions

philosophiques-littéraires-théâtrales. Des grondements forts et fréquents ont

interrompu notre promenade et nos conversations. Des gens effrayés nous ont

dépassés en courant, des cris de « Arrêtez les assassins », des

rideaux de fer se baissaient bruyamment, des portes se fermaient. Je me suis

précipité chez moi et j’ai appris par les voisins ce qui s’était passé :

près du coin de la rue Pirotska et de notre rue Osogovo, des anarchistes

avaient tiré et tué deux gardes dans le restaurant de Lozan le Gros. J’ai

accueilli l’information comme l’un des phénomènes quotidiens de la capitale,

j’ai mangé rapidement et j’ai commencé à travailler avec mon auteur préféré

Przybyszewski. Il y avait une loi établie dans la famille : quand je

lisais, tout le monde devait se taire. Ce soir, les esprits avaient été

réveillés par les grondements à proximité, grand-mère mourait d’envie de

commenter à haute voix l’accident. À plusieurs reprises, ma demande de

« silence » s’est estompée sans réponse jusqu’à ce que grand-mère

explose :

— Le monde, il

se bat, il va se tuer comme des gitans, et toi tu relire et tu relire.

— Même si je ne

lis pas, les gens vont encore s’entre-tuer, ai-je dit.

— Alors, au

moins, parles-nous à quoi tu bousilles tes yeux ? demanda-t-elle

curieusement.

— Je lis,

grand-mère, à propos de l’homme fort.

— Eh, alors,

qu’est-ce que faire ton homme fort ? Et que fabrique cet homme fort ?

Je relisais,

peut-être pour la troisième fois, cet ouvrage sensationnel de l’auteur polonais

à la mode et à ma grande horreur je constatais que je n’étais pas capable

d’expliquer à ma grand-mère qui et ce qu’était l’homme fort. La raison était

simple : moi-même, je ne comprenais pas l’image du protagoniste. J’ai eu

recours à des phrases sonores et creuses sur l’universalisme de la volonté, sur

le rôle transformateur de la musique, sur le rêve d’un orchestre mondial avec

un chef d’orchestre mondial qui, avec sa puissante interprétation de la

nouvelle musique, révolutionnera les esprits en effaçant le moisi du mal et en

faisant briller le bien comme le soleil.

— Je

n’ai rien du tout pas compris. Maintenant, écouter cela que je vais te dire, au

moins que tu savoir ce que dire la vie, pas les livres. Un homme fort est celui

qui résister à l’argent, mais à beaucoup d’argent, qui n’est pas séduire par

une femme, mais pas aussi vieille que moi, mais magnifique comme l’aube, qui ne

succomber point du tout au pouvoir, mais à un grand pouvoir. Celui qui sortir

immaculé des trois fléaux il s’appeler un homme fort.

J’ai vite oublié les

pensées et les images vagues de Przybyszewski, mais toute ma vie je me suis

souvenu de la sagesse populaire de ma grand-mère.

Le lendemain matin,

à 6 heures, un garde est passé de maison en maison pour délivrer un ordre

strict : « Tous les habitants de la rue Osogovo doivent se présenter

à la succursale du IIème commissariat à 8 heures avec leurs billets d’adresse. »

Lors d’une courte réunion de famille, nous avons décidé : la mère, la

sœur, l’oncle et le frère aîné vont travailler ; pour le frère illégal

Anastas[6],

la carte d’adresse ne sera pas présentée. Tous les autres billets d’adresse

seront apportés par Borko, le chômeur, bien qu’à ce moment-là je me préparais

durement pour un examen dans les studios de Lyudmil Stoyanov, Issac Daniel et

Dobri Nemirov.

Ayant enfilé ma

chemise noire col officier, je pris sous le bras la collection Insomnies de P.K. Yavorov et la

collection Éclairs de poésie de

Georgi Bakalov, j’arrivai le premier de mes voisins à la succursale du

commissariat rue Nishka. Mon intention était d’en finir avec les billets le

plus tôt possible afin d’avoir suffisamment de temps pour répéter dans le parc

Boris[7].

À 8 heures précises,

j’ai frappé à la porte du chef. Aucune réponse n’a suivi. Au bout d’un moment,

un garde est sorti du bureau et a annoncé que l’huissier n’était pas là et que

les citoyens devaient attendre. Quelques minutes plus tard, le même gardien est

revenu au bureau avec un verre d’eau chaude. J’ai essayé de lui parler

poliment, mais il était réticent à engager la conversation. Et à l’intérieur du

bureau, il y avait manifestement un homme qui bougeait — des pas pouvaient être

entendus, des objets bougeaient. J’ai encore insisté. Pas un bruit, si ce n’est

quelques voisins du quartier qui conseillaient de ne pas insister et de

s’accommoder de la situation. Le point culminant de la moquerie des citoyens

était la présentation d’un plateau à l’huissier avec du thé, du beurre et des

biscuits. Je n’ai pas pu le supporter : j’ai frappé fort à la porte et

j’ai laissé échapper ma voix pour être entendu.

Et je m’adressai aux

voisins de quartier avec ces mots :

— Les heures de

travail sont pour le travail, pas pour le petit-déjeuner.

La tête d’un garde

s’avança :

— Entrez dans

l’ordre — Et pour plus de poids, il a ajouté : — Numéro un.

Derrière la table

était assis l’huissier — les joues roses et les yeux rouges. Devant lui — le

petit déjeuner inachevé. De côté, un rasoir et le verre d’eau savonneuse.

— Nous n’avons

pas le droit de déjeuner, n’est-ce pas, jeune homme ? demanda le chef

endormi.

— Je n’ai pas

dit une telle chose. Mais puisque vous commencez le contrôle à 8 heures, vous

devriez prendre votre petit-déjeuner avant cette heure.

— Et si j’avais

travaillé toute la nuit ?

— Alors

appelez-nous quand cela vous convient.

— On dirait que

tu en sais beaucoup.

Pendant ce temps,

l’huissier regarda les billets d’adresse.

— Qui est ce

Georgi Tashkov ?

— Mon oncle.

— Où est-il

maintenant ?

— Il est allé

au travail.

— Où ?

— À la Cour de

cassation.

— Et Héraklia

Mileva ?

— C’est ma

mère. Elle est partie, avant que le garde ne vienne chez nous. Elle est femme

de ménage aux bains publics.

— Eh bien, cette

Anastasia Tashkova. Quel est ton lien de parenté avec elle ?

— C’est ma

grand-mère.

— Pourquoi

n’est-elle pas venue ?

— Parce qu’elle

est très âgée, 75 ans.

— J’ai ordonné

à tous les habitants d’Osogovo d’apporter eux-mêmes leurs billets d’adresse. Va

chercher ta grand-mère !

— Ceci est

absurde. Elle est analphabète et a du mal à se déplacer.

— Si elle est

alitée, tu l’amèneras sur ton dos.

— Il est

inutile de soupçonner une criminelle en elle.

— Je n’en doute

pas, je recherche des criminels et il est de mon devoir de les attraper.

Soudain, l’huissier

se leva, regarda la haute taille, les cheveux ébouriffés et la chemise noire,

de ce qu’il pensait, être un jeune homme qui pense beaucoup, et me jeta au

visage :

— Où étais-tu

hier soir lors de l’attaque ?

En toute innocence,

j’ai dit la vérité.

— Dans la rue.

— Quelle

rue ?

— Sur Pirotska

jusqu’à la rue Morava. Dès que j’ai entendu les grondements et vu que les

magasins fermaient, j’ai décidé de rentrer chez moi.

— Alors, tout

le monde s’enfuit de la rue Osogovo et toi tu coures dans la direction

opposée ? N’est-ce pas ?

— Pour rassurer

ma mère.

— Quels livres

portes-tu sous le bras ?

— Regardez-les !

Pendant que le

patron parcourait les livres, j’ai annoncé que j’apprenais certains poèmes des

livres, que je perdais un temps précieux maintenant parce que mon examen était

cet après-midi, et ainsi de suite.

— D’accord,

d’accord — marmonna l’huissier. — Alors, tu lis Georgi Bakalov, le

communiste... Éclairs de poésie.

— Ce

n’est pas son livre, mais une collection d’œuvres d’auteurs de renommée

mondiale.

— Et ce Peyo,

et lui aussi est-il connu dans le monde entier pour ne pas pouvoir dormir,

alors il griffonne pour ses « In-som-nies » ?

— C’est

Yavorov, le plus grand poète bulgare après Botev.

— Allez. À la

bonne heure, maintenant tu fais intervenir l’anarchiste Botev.

Puis en me regardant

une fois de plus depuis les sandales en bois, les pieds nus, aux cheveux

luxuriants, l’huissier se tourna vers le garde :

— Tsanko, tu

l’emmèneras au quartier général, rue Sofronii. Prends ton fusil et s’il

s’éloigne de plus d’un mètre de la lame du couteau, tu tires.

J’ai protesté en

vain et prévenu naïvement l’huissier qu’il répondrait parce qu’il détenait

arbitrairement un citoyen bulgare innocent.

Des voisins ont

réussi à me chuchoter : « Nous allons appeler à la maison. Attention

à ce qu’ils ne t’arrangent pas en chemin une tentative de fuite. »

Nous avons marché le

long de la rue Nishka. La route vers la rue Sofronii me semblait longue et

déserte. Ce n’est qu’occasionnellement qu’un enfant ou une femme avec des

provisions traversaient la rue. Je marchais consciemment lentement, si

lentement qu’à plusieurs reprises le garde a menacé de me toucher avec le

couteau si je continuais à être trop près.

— Je ne sais

pas comment marcher. Tu es derrière moi. C’est à toi de mesurer la distance.

— Tais-toi.

Parce que quand je vais te prendre comme cible, tu vas voir qui commande ici.

Marche et ne réfléchis pas.

Et comment ne pas

réfléchir ? C’était la première fois que j’avais de tels ennuis. Diverses

peurs et pensées apparaissaient et s’entrelaçaient dans mon esprit. Des années

supposées de paix, mais dans les rues de Sofia presque chaque jour des

grondements, des arrestations, des embuscades, des contrôles. Ne suis-je pas

victime d’une malheureuse coïncidence, qui finira qui sait comment...

Ils ont pris mes

livres, mon mouchoir et mon cahier avec des citations littéraires et des mots

étrangers. J’ai été poussé dans le sous-sol du bâtiment intérieur du

commissariat. Sol nu et humide en terre. Odeurs de moisissure et d’excréments

humains. Gribouillages sur les murs de figures féminines dans des poses

cyniques. Toutes sortes d’inscriptions, la plupart provenant d’analphabètes...

Mes pensées

s’agitaient entre l’anxiété de ma mère et l’examen de l’après-midi ; j’ai

entrevu l’image de Flora, mon premier amour platonique, camarade de classe.

Soudain, ils ont

déverrouillé la porte du sous-sol et m’ont emmené dans une pièce de taille

moyenne. Un jeune homme en civil et l’huissier de la préfecture étaient assis.

— Où étais-tu

hier soir ? demanda le civil.

— J’ai déjà

expliqué à l’huissier. Il a probablement...

— Maintenant,

c’est moi qui demande, pas l’huissier. Dis-moi, où étais-tu lors du meurtre de

deux de nos policiers en uniforme ?

Je répétais la vérité

sur le ton le plus sérieux. Le civil sursauta. Il m’attrapa comme un tourbillon

et me retourna trois fois, me giflant et me frappant un nombre incalculable de

fois.

— Pourquoi

pleures-tu, espèce de... Qu’est-ce qu’on t’a fait pour que tu pleures ? Maintenant

tu pleurniches, mais la nuit dernière, tu as tiré.

Ce n’est qu’alors

qu’une terrible illumination éclaira mon esprit : « J’avais été

choisi comme victime. » Effrayé par ma situation désespérée, j’avais

vraiment pleuré.

— Pourquoi

ris-tu, espèce de vermine ? Tu fais pleurer deux mères, tu tues leurs fils

et tu ris !

Encore une danse de

coups de poing et de pied, cette fois non seulement sur le visage mais aussi

sur la poitrine et le ventre. Les pattes du policier s’écartaient et se

détendaient, mais en même temps, avec les talons ferrés de ses chaussures, il

marchait férocement plusieurs fois sur mes pieds nus. Du sang coulait de mon

nez, de ma bouche et de mes doigts de pieds. Des pleurs secouaient tout mon

être, je tremblais comme un oiseau sans défense.

— Toi

et le lait de ta mère tu vas avouer ! … j’entendais la voix de l’huissier.

— Sortez-le

pour que je ne le voie pas, parce que je pourrais raccourcir les quelques

heures qui lui restent — ordonna l’agent civil.

Ils m’ont jeté au

sous-sol jusqu’à 4 heures de l’après-midi. Ils ont de nouveau déverrouillé la

porte. Ils m’ont ramené de nouveau chez le jeune civil et l’huissier.

— Tu vas te

taire. Si tu dis un mot, nous ferons le tour de la salle encore une fois.

Suite à cette

remarque, l’enquêteur s’est tourné vers deux hommes civils :

— Regardez

attentivement et réfléchissez à ce que vous direz.

Les gens m’ont

regardé pendant une minute ou deux. Courbé et ensanglanté, je me tenais comme

un chien battu contre le mur. Une commande m’est parvenue :

— Assieds-toi à

cette table et allume cette cigarette.

— Je ne fume

pas.

— On va voir.

Fume, je te dis !

Les gens regardaient

comment je ne savais pas tenir une cigarette et comment je m’étouffais avec la

fumée.

— Assez.

Ramenez-le.

Une demi-heure

passa. Nouvelle scène dans la même salle. Il y avait maintenant le célèbre

aubergiste Lozan et baï[8]

Hristo Doukov — boucher aux halles et voisin du quartier.

— Est-ce-que

vous le connaissez ? demanda le civil.

— On le

connaît, il est de notre rue, répondit humblement l’aubergiste.

— Si vous vous

occupez de lui comme ça pendant encore deux ou trois jours, il me sera

difficile de dire que c’est le meilleur garçon de notre rue, ajouta le grand

boucher avec audace, presque avec défi.

J’ai été renvoyé au

sous-sol.

Les lèvres dorées de

baï Hristo ! Ils m’ont ouvert la

porte de l’espoir. Je comprends — il y a une enquête ; il y a des gens

bons et honnêtes ; la vérité brillera. Un peu de réconfort se répandit

dans tout mon corps.

Le lendemain matin,

le jeune fils de baï Hristo, âgé de

seulement 15 ans, a été amené au sous-sol. Raison : il avait demandé à un

gardien bien connu du commissariat de dire à l’huissier que je ne savais pas

tirer même avec un fusil de petit calibre. Conclusion : il avait défendu

le tueur, ce n’était pas un hasard – allez ! en prison. D’autres citoyens,

probablement des clients de baï

Lozan, sont également venus, m’ont regardé, ont témoigné quelque chose

d’inconnu et sont partis. Le soir, ils emmenèrent à coups de pied Georgi Darev

dans le sous-sol. Il s’effondra au sol. Lors d’une perquisition dans la rue,

des agents lui avaient demandé s’il connaissait un jeune homme, Boris Milev.

Ignorant mon arrestation, Darev, membre actif de la maison de quartier Hristo

Botev, que je fréquentais en tant que récitant, avait admis me connaître.

Nous avons été

interrogés séparément. Le garçon de baï

Hristo a été battu et battu encore. Au sous-sol, il a avoué sa peur :

— Ils

m’ont traité de tueur, et ils vont probablement m’éliminer aussi. Et pour vous,

c’est déjà décidé. Ils m’ont lu un journal. Lors des funérailles des gardes, un

ministre a prononcé un discours disant que les tueurs avaient été capturés et

seraient pendus. Ils voulaient que j’avoue que j’étais avec vous à l’auberge et

que j’avais tout vu.

Dans cette perspective,

seule la puissance écrasante de la jeunesse pouvait nous fermer les yeux et

nous faire passer une nuit sans rêves.

Le troisième jour a

commencé par l’interrogatoire de Darev, qui est étonnamment revenu sans

blessure. À 5 heures de l’après-midi, on nous a ordonné de faire nos valises.

Les livres m’ont été rendus. Nous avons été emmenés à la mairie au coin des

rues Maria Luisa[9]

et Kiril i Metodii. Dans un grand bureau, derrière une grande table encombrée

de papiers, de journaux et de crayons, était assis le maire lui-même : le

visage enflé, allongé, les cheveux noirs, lissés. À ses côtés — assis et debout

— 10 à 15 agents civils. Tout au long du chemin, un joyeux pressentiment

m’excitait — nous serons bientôt libérés, il y a des gens honnêtes, des aides

invisibles. Ma confiance en moi revenait, rien de mal ne pouvait m’arriver

comme à Aliosha Karamazov. Devant le maire et sa suite policière dense, j’ai

parlé avec sourire de notre accident. Non seulement j’y ai indiqué ma place

chronologiquement, mais j’ai commenté ce qui s’est passé dans le sens que ce

n’était pas de notre faute si on leur avait donné les mauvaises adresses ;

les auteurs des adresses se sont moqués non seulement de nous, les innocents,

mais ils ont aussi trompé leurs propres supérieurs.

L’interrogatoire

dans le bureau du maire s’est terminé mystérieusement. Le résultat n’a pas été

annoncé. Le chef ordonna :

— Emmenez-les

au sixième commissariat. Demain, ils répondront à la Sûreté d’État. Et vous —

il se tourna vers nous — vous avez toute la nuit à votre disposition. En tant

que jeunes intelligents, je vous recommande de réfléchir et de dire la vérité.

La même puanteur

était présente dans le sous-sol du sixième commissariat de la rue Serdika. Pour

des raisons inexpliquées, nous avons été placés tous les trois dans une

position privilégiée : nous étions séparés dans une petite pièce

relativement propre. Le sol — en bois. Les murs — fraîchement peints. Dans la

salle commune, la plupart étaient des hommes, pour beaucoup des voleurs. Deux

jeunes femmes, probablement des prostituées, se disputaient avec un jeune homme

pour une place près de la fenêtre.

Une enseignante

arrêtée, qui avait traversé les ordures du harcèlement policier et perdu le

contrôle de ses nerfs, assourdissait la cour du commissariat avec ses cris.

Dans le chaos des mots, certains faisaient mouche : « Tueurs, rien ne

vous sauvera. Mon honneur abusé va vous aveugler ! »

Au bout d’un moment,

ils ont fait entrer une personne interposée. Il était censé être avec une

joyeuse compagnie féminine à la brasserie Zdrave. Un garde commença à lui faire

la morale puis il s’était impatienté, il l’avait frappé. Il serait bientôt

libéré car son oncle était général. Naturellement, il nous a demandé de lui

dire pourquoi nous étions détenus. Tous les trois, nous avons décrit notre cas

du mieux que nous pouvions. L’agent nous a conseillés

« amicalement ».

— Avouez ce

dont on vous accuse avant d’être torturés, avant que vos ongles de main et de

pied ne soient arrachés, que votre langue ne soit arrachée de votre bouche et

que vos tympans ne soient percés. Après, vous avouerez n’importe comment, mais

ce sera trop tard.

On a eu droit à une

deuxième personne interposée. Il portait une chemise noire col d’officier et

avait une longue barbe mal rasée. Au début, il m’a seulement interrogé et s’est

présenté comme un grand ami de mon frère Tacheto, que la police recherchait

comme évadé de la prison centrale[10]. En

substance, son « conseil » était le suivant :

— Demain

la Direction de la Police mettra en marche tous les appareils pour extraire la

vérité, ils vous serreront la tête dans un cerceau électrifié jusqu’à ce que le

cerveau soit atteint, ils vous courberont la taille sur un levier de fer pour

vous casser la colonne vertébrale, ils serreront dans un étau en bois vos

testicules, vos pieds nus seront collés à une plaque de fer chauffée au rouge.

Il n’y a pas de fin à leur torture. Eh bien, avouez. Quand vous l’aurez fait,

il y aura un procès. À ce moment vous nierez tout et vous serez sauvés.

Brossant le sombre

tableau du lendemain, le deuxième agent s’était également rapidement évaporé.

La peur des épreuves

physiques à venir excitait notre imagination juvénile. De terribles visions

traversèrent notre tête à tous les trois.

Un peu avant minuit,

un gros sommeil ferma nos paupières.

Le bruit des bottes

ferrées, des frappes sur les barreaux de fer du sous-sol, nous réveillèrent. Et

des cris, des cris assourdissaient nos oreilles :

— Les

tueurs ! Sortez les tueurs !

Dans un rêve, le

bruit et les cris avec une grande force ont secoué notre conscience endormie.

Darev, Petreto et moi nous nous sommes regardés avec de grands yeux, comme si

nous nous voyions pour la première fois. Nous avons silencieusement obéi aux

appels et du regard nous nous sommes invités à partir. Seul le petit Petre

éclata en sanglots. Nous nous sommes habillés, nous avons mis nos chaussures et

nos gestes ont montré la résignation avec la fin venue... Et à l’extérieur,

dans la cour, les gardes criaient de plus en plus sauvagement :

— Tueurs,

tueurs sortez ! Dépêchez-vous, enfoirés ! ...

Toujours engourdis

par le réveil, il ne nous est pas venu à l’esprit que nous n’étions pas des

meurtriers et que nous devions, et nous pouvions rester dans la cellule. Darev

est sorti le premier du sous-sol. Il était grand, avec des cheveux noirs

luxuriants. Il montait les quelques marches la tête haute, et il me sembla que

c’était Danton qui se dirigeait vers la guillotine. Un ordre émanant de

plusieurs gorges se détacha du bruit chaotique :

— Au mur, au

mur, assassins !

La folle leur a

crié : « Ha, ha… Allez, les tueurs près du mur, ha, ha, ha… »

Nous étions tous les

trois comme hypnotisés à côté du mur d’un bâtiment intérieur. Nous n’avons

échangé ni un mot, ni un regard. Nous regardions devant nous et voyions avec horreur

les canons des fusils de dix ou quinze gardes, pointés vers nous. Des policiers

civils avec des pistolets tirés parcouraient la cour et derrière le peloton

punitif. Un haut gradé sur le côté commanda :

— Peloton,

prêt !

Les culasses des

fusils claquèrent. Avec ma chemise déboutonnée et debout au milieu, je voulais

crier que nous étions innocents, que ce n’était pas nous, mais eux étaient les

tueurs, mais le cri est resté coincé dans ma gorge. C’était fait, j’étais en

train de mourir.

— Mettez-les à

l’étage ! Cet ordre était venu du balcon du commissariat. Il avait été

lancé par le chef.

Escalader Mussala[11] nous

semblerait plus facile. Je me suis souvenu de la mythologie d’Atlas qui porte

la terre. Dans les escaliers à chaque tournant — un garde avec un fusil ou un

agent avec un revolver. J’ai pensé : ils ont eu peur de nous fusiller dans

la cour. Ils vont nous finir quelque part dans le grenier.

Le silence était

complet. Seuls les pas bruyants de mes sandales en bois troublaient le silence.

— Entre

ici ! — C’était la porte ouverte au premier étage.

Nous nous tenions à

une distance décente d’un grand bureau, derrière lequel étaient assis le chef

du commissariat et un vieux monsieur civil. Le chef parla :

— Toi, petit,

comment t’appelles-tu ?

Petreto avait avalé

sa langue. Il tenta en vain d’écarter les lèvres. Une minute, deux. Il ne

réussit qu’à faire des bruits rauques étouffés.

— Et toi

comment t’appelles-tu ? — Le chef demandait à Darev.

La même réaction. Le

garçon faisait visiblement un effort terrible pour déverrouiller sa bouche,

tapant même du pied, mais il n’en sortait aucun son.

— Quel genre de

tueurs êtes-vous quand vous avez oublié votre nom par peur ? Écoutons le

chef, il faut qu’il ait plus de courage !

Les derniers mots

m’étaient adressés. Ils ne m’avaient pas flatté, mais ils m’avaient rendu

ambitieux. Mais mes efforts avaient également échoué dans ma gorge. Enfin un

petit son sourd se forma.

— Je vais... je

vais... di... re... — J’ai hoché la tête et pointé vers la droite. — Il... il

s’appelle Peter Doukov. Et ça... Ge, ge... orgi... Darev... Et moi... je suis

Boris Milev...

— Le tueur

principal ! ajouta le chef avec un léger sourire.

Le civil voulait que

chacun raconte comment il était entré dans cette sombre affaire. Moi, le

« chef », j’ai été le premier à me lancer dans de longues

descriptions. Je me justifiais autant que je pouvais dans cette situation. J’ai

considéré qu’il était de mon devoir de disculper mes camarades, complètement

étrangers à cette histoire. À leur tour, Petreto et Darev, les nerfs détendus,

ont décrit de manière tordue comment ils étaient attachés à cette affaire.

L’interrogatoire a

duré une heure. Le chef l’a terminé avec un avertissement de ne jamais

s’impliquer dans de telles querelles, de suivre les cours au lycée et à

l’université, d’obtenir une profession, etc.

— Et demain à

la Direction de la Police, s’ils vous croient, vous êtes sauvés, sinon, que

Dieu vous aide ! Descendez en bas !

Je reculais d’un pas

ou deux, me retournais et franchissais le seuil. Le sombre pressentiment ne me

quittait pas tout à fait. Et pourtant toute une montagne se dégageait de mes

épaules, de ma poitrine : je n’étais plus Atlas, portant le globe, mais

descendant l’escalier, marchant avec précaution sur mes sandales en bois. Nous

étions à nouveau trois dans la cellule, à nous regarder, surpris d’être encore

en vie. Nous avons commencé à oublier les horreurs du matin. Petreto était

enclin à des conclusions optimistes.

— Georgi

et moi serons libérés.

Je luttais avec des

pensées sur la réalité-mensonge et la vérité — une grandeur indémontrable. Je

ne savais pas comment j’allais prouver mon innocence. Mes mâchoires tremblaient

comme auparavant, devant le chef, mes bras et mes jambes aussi. Les muscles de

mon dos, de ma poitrine et de mes bras jouaient de manière incontrôlable. J’ai

regardé mes camarades. Ils tremblaient aussi. Nous avons essayé en vain

d’arrêter cette soudaine et puissante fièvre nerveuse. Ni le rire artificiel ni

nos tentatives avec les mains pour contrôler la folle danse musculaire ne nous

ont aidés.

Le silence régnait

dans la cour. La folle s’était également tue. Il était minuit passé. Puis, du

sous-sol, nous vîmes un garde courir dehors et rapporter au chef marchant dans

la cour que le gouvernement était tombé.

Les derniers mots

ont disparu dans les larmes du simple garde.

— Vérifiez

encore une fois. Toi, Stamenov, tu l’accompagneras. Si vous remarquez quelque

chose qui ne va pas, revenez immédiatement ! — Le chef dodu a dit tout

cela d’un ton autoritaire, sans la moindre surprise.

Tous trois, nous

étions tout ouïe. Au bout d’un moment, deux autres gardes se sont précipités

bruyamment et ont mis pied à terre.

— Dans les

rues, monsieur le chef — ont-ils rapporté, — des soldats et des civils armés

patrouillent. Ils arrêtent nos postes. Un capitaine nous a ordonné de retourner

dans le commissariat. L’armée change le gouvernement.

— Que se

passe-t-il autour du palais ?

— Il a été

encerclé par des troupes.

— Avez-vous vu

un garde devant la Banque Nationale ?

— C’est des

soldats qui gardent là-bas.

— Hm … Bien.

Que chacun reste à sa place. Je parlerai au téléphone avec le maire. Ensuite je

verrai ce qu’il faut faire.

Bientôt un

lieutenant, trois civils et deux soldats pénétraient dans la cour du

commissariat. Le lieutenant et l’un des civils s’étaient immédiatement rendus

au bureau du chef. Peu de temps après, le chef, accompagné du lieutenant et du

civil, se tenait sur les marches de pierre et ordonnait aux gardes de rester

calmes — rien de mal ne leur serait fait.

Il annonça : La

glorieuse armée bulgare prend les rênes du gouvernement. Elle sera secondée par

plusieurs intellectuels éminents, comme le professeur Alexandre Tsankov, qui

devient premier ministre. Cependant, nous devons maintenant déposer les armes.

C’est ainsi que se

passa la nuit du 9 juin dans le sixième commissariat. Il a été établi plus tard

que seul ce chef était dédié au secret du coup d’État fasciste.

Le 9 juin, Petreto

et Darev ont été libérés. J’ai été détenu jusqu’au dix. J’ai été libéré grâce à

l’intervention du père de Peter. Ma famille m’a accueilli avec des sourires

misérables : en trois jours les cheveux bruns de ma mère étaient devenus

gris...

DÉBUTS

AU THÉÂTRE

Quand en 1922, la

grande artiste Roza Popova et le critique de théâtre Svetoslav Kambourov

apparurent avec un « manifeste » pour un nouvel art et ont

annoncèrent un concours pour leur studio de théâtre, je m’étais dépêché de

montrer mes talents d’acteur. Heureusement pour moi, Roza Popova apprécia le

timbre « velouté » de ma voix et ma silhouette juvénile élancée. J’ai

été honoré de rejoindre la famille des membres du studio de l’actrice

exceptionnelle.

Les cours se

tenaient à l’école Vassil Aprilov de la rue Oborishte. Bientôt commencèrent

l’étude et la répétition de Prométhée

enchaîné d’Eschyle. Les répétitions étaient dirigées par Svetoslav

Kambourov. Dans le rôle principal confié à mon ami Peter Hristov, le metteur en

scène entendait montrer Prométhée non seulement comme un combattant de Dieu

implacable, mais aussi comme un grand philanthrope. Dans le rôle du personnage

principal, mon ami s’était surpassé. Tout le monde en oubliait sa silhouette

courte et trapue, captivé par la puissance de son tempérament sauvage, son

immersion profonde et sa voix épaisse, chaude et modulée à l’infini.

Dans le rôle du

messager sans âme des dieux, Hermès, je n’ai brillé par aucune réalisation

particulière.

La vie du studio a

été agréable mais courte. Elle a été écourtée non seulement pour des raisons

financières mais la principale raison réside dans le conflit entre les rêves

d’un art nouveau et la dure réalité de la Bulgarie d’après-guerre.

Les membres du

studio ont dit adieu pour toujours à un rêve de jeunesse qui a réchauffé leurs

âmes pendant près d’un an.

Il n’y a pas que

Roza Popova et moi qui avons rompu. L’actrice et professeure voulait jouer avec

moi dans La Femme au poignard

d’Arthur Schnitzler. Ce fut pour moi une terrible épreuve de me retrouver dans

le salon ombragé de l’appartement de la rue Oborishte face à la grande Roza...

Mais les répétitions sous la direction de Svetoslav Kambourov se poursuivirent,

et avec succès. Le jour de l’ultime épreuve approchait : se présenter

devant le public aux côtés de Roza Popova comme son unique partenaire. Une

grande gêne m’étreignait. La peur de l’échec ne me quittait pas jour et nuit.

Soudain, une grave

maladie mit l’artiste au lit. Roza malade était d’une beauté charmante, avec

des cheveux châtain clair flottants, un visage pâle et des yeux brûlants et

inhabituellement grands. L’espoir d’une performance scénique récente

s’estompait. Je n’ai jamais perdu mon admiration pour ma première professeure

de théâtre. Loin d’elle, j’ai été guidé par ses principes d’interprétation

réaliste et de comportement public éthique...

J’ai également fait

mes débuts dans le studio fondé par Lyudmil Stoyanov, Isaac Daniel et Dobri

Nemirov. J’ai participé aux performances Hannele

et L’amour docteur, jouées dans la

salle Slavianska Besseda. Mes collègues étaient Dora Diustabanova, Zorka

Yordanova, Konstantin Kisimov, Stefan Savov, Boris Ganchev, Boris Borozanov,

Petar Hristov et d’autres.

Dans la lutte pour

le modernisme, ce studio aussi a rapidement mis fin à ses jours. Son mérite le

plus remarquable est que plusieurs des brillants talents de la scène bulgare

sont nés dans ses entrailles.

J’avais déjà décidé

de me consacrer au métier d’acteur. C’est pourquoi, lorsque le Théâtre national

a annoncé un concours d’acteurs au printemps 1924, je me suis empressé de

concourir avec près de deux cents candidats venus de tout le pays.

La commission

composée du directeur Vladimir Vassilev, du metteur en scène Osipov, des

acteurs Sava Ognyanov, Tatcho Tanev, Elena Snezhina, Georgi Stamatov, Yordan

Seikov, etc., se réunissait dans le bâtiment en bois du Théâtre libre[12],

où le propriétaire Petar Stoychev avait temporairement hébergé le Théâtre

national après l’incendie de 1922.

Grafa et moi —

Hristo Hrolev — nous nous sommes présentés dans un extrait d’une pièce inédite

de Svetoslav Kambourov. Nous avons joué une scène très dramatique entre père et

fils. L’extrait a duré plus de 18-20 minutes. Nous avons attendu à tout moment

d’être interrompus, mais la commission a écouté attentivement et a pris des

notes. L’extrait pris fin. Une récitation a suivi. Grafa était dans son élément

– Fous-jeunes...

Je me suis concentré

sur Psaume du poète de Pencho

Slaveykov. Mon choix était désespéré, cela ressemblait à une provocation

adressée personnellement à Sava Ognyanov, le réciteur breveté et acclamé du

chef-d’œuvre de Slaveykov. Le grand acteur a répondu à la provocation d’une

manière particulièrement noble. Dès qu’il entendit le titre, il se couvrit le

visage de ses mains et baissa la tête sur la table. Le geste signifiait

évidemment : « Au moins, je ne te regarde pas, jeune homme

arrogant. »

Mon œil aiguisé

remarqua le geste. Cela m’a piqué, alors j’ai fait de mon mieux.

Le début a été,

comme toujours, calme, confiant, chaleureux.

Camarade, je me souviens, la dernière heure approche...

Au troisième

quatrain, Ognyanov releva légèrement la tête. Au cinquième, ses mains trouvèrent

son visage. Le septième, le grand, le seul interprète du Psaume jusqu’à

présent, redressa la tête, la posa sur ses paumes et écouta la musique de la

poésie panthéiste de Slaveykov couler en nuances dans des tons lyriques.

L’exécution dura 15 minutes, sans que la commission ne coupe l’interprète.

Au bout de deux ou

trois jours, les résultats étaient annoncés sur la façade du Théâtre national.

Sur un total de 200 concurrents, Boris Milev, Petya Guérganova,

Milka Stoublenska et Kruger Nikolov avaient réussi le concours.

Les heureux gagnants

devaient se présenter au bureau du directeur à dix heures le lendemain.

Qu’est-il arrivé à

Grafa et Petar Hristov ? Comme toujours et partout, leurs qualités

d’acteur avaient été très appréciées. Mais, comme toujours et partout, des

traits purement extérieurs et sociaux les ont empêchés de recueillir la

majorité des voix de la commission. Pour Grafa – « travailleur, chemise

noire, sandales aux pieds nus », pour Peter Hristov – « trop

petit, manifestement extrêmement pauvre, avec un pantalon rapiécé

aux genoux ». Pourtant, Grafa fut accepté sur parole, le metteur en scène

Osipov lui donnant un rôle dans la pièce La

chocolatière.

Le directeur du

Théâtre national m’a accueilli avec ces mots :

— Je veux avoir

de tels jeunes non corrompus au théâtre … Maintenant, s’il te plaît,

assieds-toi, que j’écrive une note.

Pendant qu’il

écrivait, il disait : « Tu vas immédiatement au Théâtre Libre. Ils y

répètent Macbeth. Le directeur

t’attend. Il y a un rôle pour toi. »

Craignant le

blasphème et avec l’ambition de rester fidèle à ce que je pensais être l’art

véritable, je me suis présenté au metteur en scène Osipov. Mon rôle était le

messager au service de Macbeth. Texte de 15 à 20 lignes en vers.

— Apprenez le

texte et venez répéter demain. Et maintenant, vous pouvez continuer à regarder

— m’a dit le metteur en scène Osipov, bercé par son travail.

— Pourriez-vous

me dire quelque chose sur le rôle lui-même, l’image du personnage ? ai-je

demandé.

— Apprenez

d’abord le texte, puis nous parlerons. Vous connaissez la pièce, n’est-ce

pas ? Vous l’avez étudiée au lycée.

— Oui je la

connais...

— Maintenant,

regardez comment les acteurs jouent et comment je dirige.

Après la répétition,

je suis rentré chez moi et j’ai mangé rapidement. J’ai relu tout le Macbeth en analysant le texte et le

contexte de mon personnage. Avec l’aide de Grafa et Petar Hristov, qui sont

venus à la maison, j’ai créé et répété l’image du messager jusque tard dans la

soirée.

J’avais une peur

intérieure de parler et de jouer sur scène avec les plus grands acteurs, tels

que Sava Ognyanov — Macbeth, Adriana Budevska — Lady Macbeth et Elena Snezhina

— Lady McDuff.

Avant la répétition,

le metteur en scène Osipov m’a demandé si j’avais appris le texte et m’a dit

d’attendre mon tour dans les coulisses.

« Quel

insensibilité ! » me disais-je. Intérieurement, je n’appréciais pas

les coutumes dans ce théâtre ancien et vieillissant.

Mon messager était

un humble serviteur avec une bonne âme. Je révélais ses sentiments humains

d’une manière très réaliste. Le ton de ma performance était parfaitement

naturel. Le metteur en scène et Ognyanov ont insisté pour « donner une

voix »...

Les représentations

se succédèrent. Mon nom était sur les grandes affiches du Théâtre national.

Dans la famille de

la rue Osogovo, la seule personne qui était fière de moi était ma sœur Nadia.

La partie masculine — mon oncle et mon frère aîné Uncho — était indifférente,

et la mère et la grand-mère se sentaient malheureuses : « Dommage

pour notre pauvre garçon. Nous n’avons pas de chance. Cela va nous monter à la

tête. Nous sommes très pécheurs devant le Seigneur. »

Dans les coulisses,

je bougeais comme une ombre. Je ne parlais à aucun des « anciens »

acteurs, et eux ne me disaient mot.

Par ma seule

présence, je dérangeais quelques petites âmes. Je n’ai pas caché mes liens avec

Roza Popova, une ennemie jurée du théâtre, et j’ai évidemment manifesté mes

sentiments amicaux envers Hristo Hrolev, l’ouvrier en chemise noire. Peu à peu,

une ambiance s’est créée contre nous deux. Parmi les acteurs figuraient des

membres des équipes d’espionnage — les horreurs de la répression du soulèvement

de septembre pesaient encore sur sa mémoire fraîche dans le pays entier.

Un soir, au

spectacle suivant de Macbeth,

j’attendais dans les coulisses ma réplique. Enveloppé d’une cape noire, que je

tenais de la main droite sur l’épaule gauche, je répétais à voix basse le texte

de mon rôle. Soudain, l’acteur Boris D. s’est approché de moi, il a soulevé mon

menton avec son doigt et m’a demandé :

— Si

tu es un étudiant de Roza Popova, que cherches-tu ici ? Va chez elle pour

apprendre l’art.

J’ai senti du vin

dans son haleine.

— S’il vous

plaît, laissez-moi seul. J’entre en scène.

— J’entre en

scène aussi. Mais tu dois me répondre, es-tu d’accord avec la critique de

Svetoslav Kambourov à mon égard ? et il saisit fermement ma cape.

Sur scène, Ognyanov

— Macbeth, avait déjà donné la réplique. La pause s’éternisait. Ognyanov répéta

la ligne. Et comme il ne me voyait pas sur scène, il frappa des mains une ou

deux fois.

— S’il vous

plaît, laissez-moi partir. Ognyanov m’appelle.

— Ils

m’appellent aussi, mais tu resteras jusqu’à ce que tu me dises qui tu es et ce

que tu penses !

— Lâchez-moi,

vous dis-je ! d’un coup je suis sorti des pattes du salaud, je l’ai poussé

à deux mains pour me dégager, d’un bond je suis monté sur scène et je me suis

agenouillé devant l’impatient Ognyanov avec plus d’une minute de retard.

— Je vous

écoute, mon seigneur...

C’était l’image du

théâtre. Roza Popova a mille fois raison : « Ils sont capables de la

méchanceté la plus grossière et la plus raffinée. »

Le duel était déjà

ouvert. L’ambiance contre Grafa et moi prit la forme et la taille d’une

campagne. Yordan X., connu pour ses relations avec des hauts placés du coup

d’État du 9 juin, menait la danse. Il s’était rendu chez le directeur et lui

avait lancé un ultimatum : « Soit vous expulsez les deux jeunes

hommes, communistes purs et durs, des traîtres, soit nous, les acteurs, nous

nous mettons en grève. »

— Mais ils sont

doués — tenta de dire le directeur.

— Ce sont des

vers talentueux, ils vont manger tout le théâtre. Ne savez-vous pas qu’ils

interpellent tout et tout le monde au théâtre ?

Le bureau du

directeur était alors installé dans l’actuel bâtiment du cinéma Kultura. Chaude

journée d’août. Dix heures du matin. La réunion était suivie par le directeur

Vladimir Vassilev et nous deux avec Hristo Hrolev. Une vraie scène s’est

développée entre nous, qui s’est déroulée à peu près comme ça.

— Monsieur le

directeur, nous sommes venus ici plusieurs fois. Vous nous avez dit d’attendre.

Nous avons été patients. Mais il vient un moment...

— Le temps est

venu ! ai-je interrompu Grafa.

— C’est

pourquoi nous sommes venus vous demander : pour combien de temps ?

Combien de temps allez-vous nous garder suspendus ?

— J’ai ordonné

que vous soyez payés pour chaque représentation.

— Nous sommes

intéressés par autre chose. Pourquoi n’émettez-vous pas un ordre de

nomination ? Pourquoi ne suivez-vous pas la décision de la

commission ?

— Vous voulez

la vérité ? D’accord. J’espère que vous me comprendrez, quand vous serez

au clair... Maintenant vous êtes deux, mais avant vous ils étaient cinq. Vous

me demandez pourquoi, comment, vous sollicitez, tandis que eux, sans détour me

menaçaient : « Soit vous les retirez, soit une grève avant la saison

théâtrale, on va tous à la campagne. » Voilà l’alternative à laquelle je

suis confronté.

— Nous savons,

Yordan X., Tartuffe sur scène et dans la vie – déclara Grafa.

— Il y en a

d’autres, ajouta notre interlocuteur, découragé.

Pause. Le directeur

se leva, regarda par la fenêtre la circulation de la place Slaveykov, prit au

hasard un livre sur la table, le feuilleta, soupira et se rassit à son bureau.

Nous avons regardé

l’interlocuteur excité et n’avons pas rompu le silence. Le réalisateur laissa

échapper un deuxième soupir et parla.

— J’ai ramené

deux de vos collègues au travail. Savez-vous pourquoi ?

— Nous restons

à l’écart des commérages théâtraux, admit mon ami.

— Oui, oui… répéta

pensivement, comme pour lui-même, le directeur.

Après quelques

hésitations, il nous scruta droit dans les yeux et demanda presque

intimement :

— Dites-moi,

avez-vous des liens… des liens, vous comprenez… ?

Soudain, je décidais

de lui jouer un petit tour.

— Bien sûr,

monsieur le directeur. Nous avons des liens, des liens autant que vous voulez…

— Oh, super

alors, soupira-t-il avec soulagement. — Parce que les capacités ne sont pas la

seule mesure au théâtre.

— Je vais vous

les montrer tout de suite. Tenez, regardez…

Appuyé sur l’épaule

de Hrolev, j’ai calmement levé ma jambe droite.

— Des liens en

coton véritable, et tissés à la main par ma grand-mère Anastasia...

— Ah, les

enfants, les enfants, je ne vous parle pas de tels liens. Des liens avec les puissants

du jour, des généraux, des Macédoniens, des grands du gouvernement…

— Vous voulez

dire des grands noms du jour ? jeta en l’air Grafa.

— Des gens, qui

sont au pouvoir, et qui me forcent à vous embaucher.

— Et

qu’adviendra-t-il alors de la grève ? demandai-je innocemment.

— Vous,

apportez-moi une note d’un grand homme, et laissez-moi m’occuper du reste.

La scène est entrée

dans une phase prosaïque. Je voulais accélérer le résultat.

De nouveau nous

voilà devant le bureau, enlacés.

— Monsieur le

directeur, commençai-je ma tirade, nous avons passé le concours avec succès.

Nous avons joué des petits rôles dans Macbeth

et « La chocolatière » sans

doute avec talent... Nous comptions et nous nous appuyions toujours seulement

sur nos compétences. Vous avez récemment admis qu’elles ne sont pas la seule

mesure. Merci pour votre sincérité. Nous allons vous rembourser avec la même

pièce. Nous n’acceptons pas les « téléphonettes[13] »

pour ouvrir notre chemin vers la scène. Nous ne croyons pas en vos puissants du

jour. Nous les considérons comme des tyrans du jour, mais pas comme des hommes

forts.

— Et

temporaires... Grafa tenait bon.

— Nous sommes

tous des passagers... ajouta le directeur avec une humilité religieuse.

— En dehors du

Théâtre national, nous ferons de l’art pour le peuple.

— Au revoir,

monsieur le directeur...

Monsieur le