LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE

— LITTÉRATURE RUSSE - ÉTUDE—

Olympe Audouard

1832 – 1890

VOYAGE AU PAYS DES BOYARDS

Étude sur la Russie actuelle

1881

Paris, E. Dentu, 1881.

TABLE

CHAPITRE II. Les quatre aspects de Pétersbourg

CHAPITRE III. Le grand monde russe

CHAPITRE IV. La littérature slave

CHAPITRE V. Des divers peuples faisant partie de l’empire russe

CHAPITRE VI. Police russe, prisons et forteresses

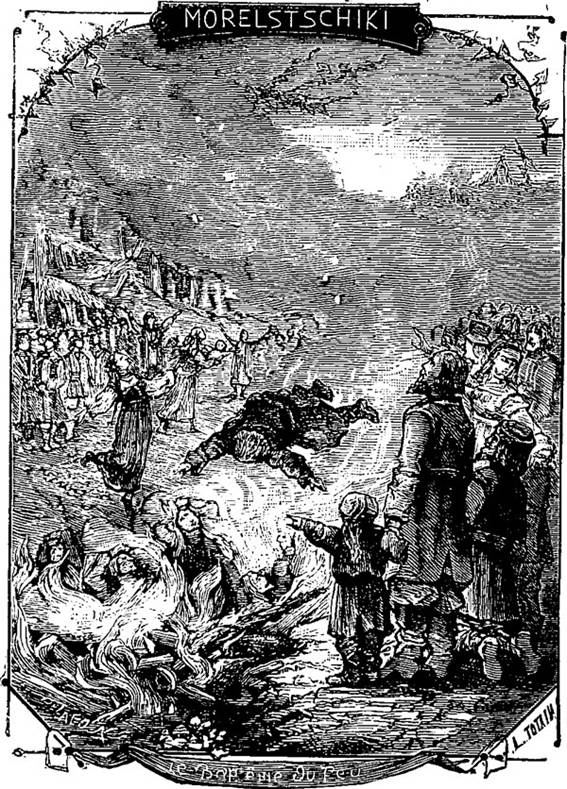

CHAPITRE VII. Les sectes russes

CHAPITRE IX. La ville sainte. Moscou

CHAPITRE XI. Panslavisme — Slavisme — Nihilisme

CHAPITRE XII. Un souvenir du passé. — Massacre des strélitz par Pierre Ier

Lecteurs, j’aime mieux vous l’avouer tout de suite que de vous donner la peine de vous en apercevoir ; peut-être alors me reconnaîtrez-vous une qualité : la franchise. Eh bien ! ma mission n’est pas précisément de vous amuser, mais de faire faire connaissance avec la Russie à ceux de vous qui n’ont pas visité cette contrée.

Avec un brin d’imagination, on peut toujours rendre la fable amusante ; mais il n’en est pas de même pour la vérité : cette respectable vertu est parfois intéressante et attachante, mais parfois aussi elle est aride et monotone. Si je pouvais ne parler que de tels ou tels sujets, je choisirais ceux qui sont curieux et amusants et j’éviterais facilement l’écueil d’être ennuyeuse ; mais on m’a dit : Vous devez parler de tout, mœurs, usages, parties pittoresques, armée, politique, idées, révolutions, nihilisme, commerce, et religion. Quelques-unes de ces questions sont intéressantes, sans doute, pour certaines personnes, mais elles paraîtront fastidieuses à d’autres ; que ces dernières m’excusent en se souvenant que ce n’est pas ma faute, puisque je dois traiter même les sujets arides. Tout ce que je pourrai faire sera d’appuyer sur les parties amusantes et de glisser rapidement sur celles qui sont par trop sérieuses ; je le ferai.

L’empire russe, qui représente la civilisation glaciale, est l’état le plus vaste du globe. Il s’étend en Europe, en Asie et en Amérique, c’est un colosse monstrueux à trois pieds d’argile, a-t-on dit ; ceux sur qui ces pieds de géant s’appesantissent, les trouvent de fer.

Sa population, en y comprenant la Pologne et la Finlande, est de 75 millions ; mais, et ceci est le revers de la médaille de cette force numérique, dans ces 75 millions de sujets, il y en a beaucoup de si mal soumis, qu’il faut plus de deux cent mille hommes pour les maintenir sujets du czar, et c’est là une cause de faiblesse pour le gouvernement de ce pays.

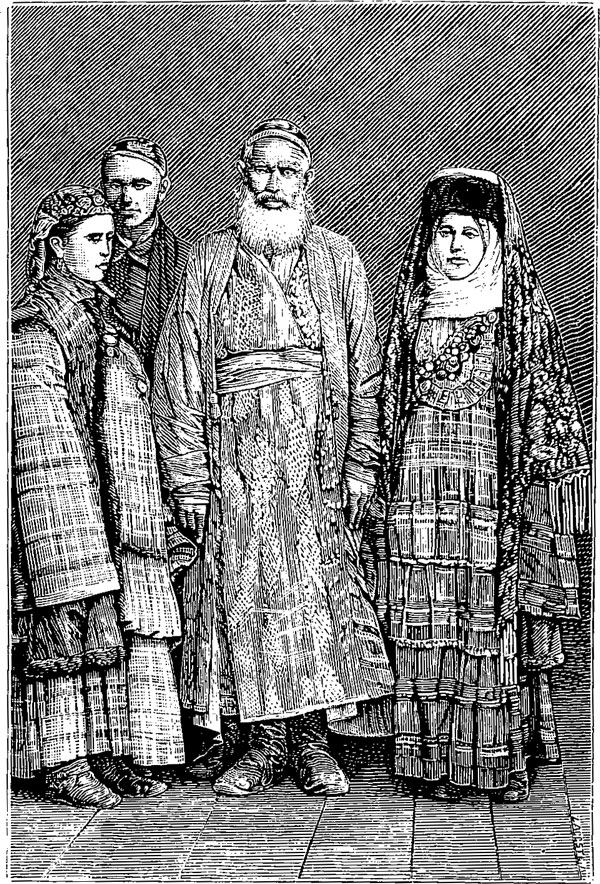

Les peuples les plus étranges de mœurs, les plus féroces et les plus farouches, sont compris dans ces 75 millions ; deux grandes races ont formé la population de cette contrée : la race slave à laquelle appartiennent les Russes de la Moscovie, les Polonais les Courlandais et les Lithuaniens, et la race finnoise ou tchoude, dont descendent les Finnois, les Lapons, les Samoyèdes, les Tchérémisses, les Ostiaks, les Tchouvackes, les Permiens, les Tartares, les Kalmouks, les Aléoutes, etc. Ajoutons à tous ces peuples les Mongols, les Arméniens, les Turcs, les Géorgiens et les tribus farouches du Caucase ; ceci constitue, il faut en convenir, une nation peu homogène, et forme un peuple composé d’hommes, de mœurs et d’instincts bien opposés.

Comme à la fameuse tour de Babel, on parle en Russie trente-trois langues différentes, mauvais moyen pour s’entendre toujours !

Les Tchoudes sont les Scythes des anciens.

Les Slaves sont venus s’établir à l’ouest du Volga, plus de douze cents ans avant l’Ère chrétienne ; on le voit, ce pays est bien leur propriété par rang d’ancienneté.

On nomme grande Russie la partie qui occupe le nord et le centre de la Russie d’Europe, c’est l’ancienne Moscovie.

On appelle petite Russie tout le sud-ouest de la Russie d’Europe.

La nouvelle Russie se compose des États méridionaux nouvellement acquis, ils forment les gouvernements de Kherson, Iékatérinoslav, la Tauride, la Bessarabie, et du territoire des Cosaques du Don et de ceux de la mer Noire.

On nomme Russie noire la partie occidentale de la Lithuanie, elle forme les gouvernements de Minsk et de Grodno. La Russie blanche est la partie de la Pologne détachée en 1772, elle forme les gouvernements de Smolensk, de Mohilev et de Vitevsk.

Les parties du territoire qu’occupaient jadis les palatinats polonais de Lemberg, de Chelm et de Belcz portent le nom de Russie rouge, une partie appartient aujourd’hui à l’Autriche.

La Russie a pour elle le nombre, et je viens de faire remarquer que ceci est plutôt un élément de faiblesse qu’un élément de force pour elle.

Elle possède l’immensité ; de loin cette immensité éblouit, de près elle attriste, et elle constitue elle aussi un élément de faiblesse ; les villes sont séparées par des steppes arides, les communications sont pénibles et lentes, et comme sol, la qualité est certes préférable à la qualité, le peuple russe en fait la triste expérience.

L’eau occupe presque un quart du territoire russe, qui possède la mer Blanche, la mer Caspienne, la mer Baltique et la mer d’Azov ; ses fleuves peuvent être comptés au nombre des plus grands cours d’eau du globe, ce sont : le Don, le Volga, le Dnieper, le Petchora, les deux Dwina, le Niémen et le Dniester ; ajoutez à toute cette masse d’eau des lacs innombrables, des rivières aussi nombreuses que fortes et des canaux, vous comprendrez que la Russie d’Europe n’étant qu’une grande plaine bien basse et bien plate, elle soit, dès que l’hiver est fini, transformée en un immense marais. Comme montagnes elle ne possède que les monts Ourals ou Poyas, qui se trouvent à son ouest et qui la séparent de la Russie d’Asie ; trop d’eau et pas assez de monts.

Je ne connais pas un paysage plus morne et plus dénué de tout pittoresque que ce marécage sans fin qu’on nomme Russie d’Europe. On ne peut pas voir au loin, car dans ces plaines, tout fait obstacle à l’œil : buisson, barrière, simple amas de terre, vous cachent des lieues de terrain, l’horizon y est toujours borné, les plans sont rares, sans mouvement, sans une seule ligne pittoresque ; aussi, aucun de ces sites ne se grave dans la mémoire, aucun n’attire vos regards, et le voyage devient d’une tristesse mortelle.

Partout ailleurs l’artiste Dieu a peint des tableaux saisissants, éblouissants de coloris, étranges de figures, bizarres d’aspect ; mais en Russie, on croirait qu’il s’est essayé dans son art et qu’il a fusiné d’une main peu sûre encore, et en traits vagues et indécis, une ébauche de nature.

En hiver, alors que le sol est couvert d’un tapis de glace, que les arbres sont changés en stalactites de cristal, que le ciel verse sur votre tête sans discontinuité la neige, cette blancheur sans fin fait un effet singulier ; la silhouette de l’homme se dessine sèchement sur ce fond éclatant, et il se sent mai à l’aise ; il a cette vague impression qu’il erre dans l’empire de la mort, une angoisse douloureuse s’empare de lui, il tressaille au moindre bruit, tout lui apparaît comme un augure de mort ; il croit à tout, même aux génies, aux fées et aux farfadets. Les aspects de la nature influencent tellement le moral de l’homme, qu’il faut se bien garder d’accuser de faiblesse d’esprit les peuples superstitieux ; il faut se dire qu’ils ne font que subir les conséquences des sites qui les entourent, des aspects qui frappent leur vue.

La Russie est donc livide et morne en hiver.

Au printemps, elle n’est plus que fange, mares et trous d’eau ; son terrain doit absorber l’eau du mètre cinquante d’épaisseur de neige qui l’a recouvert pendant l’hiver ; les fleuves et les rivières qui coulent à pleins bords avec ce supplément d’eau, débordent ; le pays ne devient habitable que pour les canards, et je ne comprends pas que les Russes n’aient pas adopté la coutume de marcher sur des échasses pendant cette saison.

Les eaux de ses mers n’étant point maintenues par des rocs élevés et solides, ont toujours l’air, elles aussi, de vouloir envahir la Russie et la transformer en une immense nappe d’eau.

Nous allons voir à Pétersbourg l’eau apparaître comme un fléau terrible, menaçant sans cesse de mort cette ville.

À 205 kilomètres nord de Pétersbourg, entre le gouvernement d’Olonetz et le grand-duché de Finlande, se trouve le lac Ladoga, qui est le plus grand de l’Europe et qui est plus périlleux à la navigation que la plus mauvaise des mers. Du fond de ce lac, tout près de l’île sur laquelle est construite la forteresse de Schlusselbourg, s’élève en tourbillonnant une source d’un volume colossal ; elle agite toutes les eaux calmes du lac, elle mugit, forme des vagues, puis s’élance en un cours d’une rapidité effrayante. Cette source, c’est la Néva. Des écluses d’un travail remarquable lui font une série de digues et la jettent dans un lit ; elle fait communiquer le lac Ladoga avec les lacs Limes et Saïma, et elle vient se jeter dans la Baltique. À son embouchure, elle dépose du sable et du limon ; ce sable et ce limon, en se durcissant, ont formé des îles. Une de ces îles est Cronstadt, trois autres forment Pétersbourg : l’une est l’île de l’Amirauté, l’autre Vassili-Ostrof, et la troisième l’île de Pétersbourg. À côté de l’île de l’Amirauté, la Néva donne naissance à la Moika qui, elle aussi, traverse la ville. La Néva coule à pleins bords ; en face du quai de la Cour elle a 600 mètres de large ; sa largeur moyenne est de 400 mètres.

À son embouchure elle rencontre une mer dont les eaux, trouvant une terre basse et plate, refoulent souvent les eaux de la Néva qui viennent inonder Pétersbourg. Un jour, l’eau engloutira monuments, hommes et czars.

En face de la Baltique sont des îles sur lesquelles on a construit des maisons de plaisance ; l’été, la promenade aux îles remplace la promenade des Parisiens au bois de Boulogne. Eh bien, on y marche littéralement sur un tapis vivant de grenouilles et de crapauds !

Un canal met en communication la mer Noire et la mer Baltique. Il sert de débouché à tout le commerce de la Russie. Il traverse la ville qui a en plus, en fait d’eau, dix larges rivières dans ses environs.

On pourrait appeler Pétersbourg la Venise du Nord ; mais la Venise italienne charme, elle est belle et gaie, tandis que la Venise du Nord n’est qu’étonnante et étrange.

Cette cité comprend trois grands quartiers, l’île de l’Amirauté, la Litéinia et Woiborg ; elle a 35 kilomètres de tour, 9 de longueur et 8 de largeur, cinq cent mille habitants, dont un tiers femmes et deux tiers hommes ; le grand nombre de soldats qui y sont casernés, les ouvriers célibataires qui viennent y travailler, sont cause de cette bizarrerie de deux hommes et demi pour une femme dans cette population.

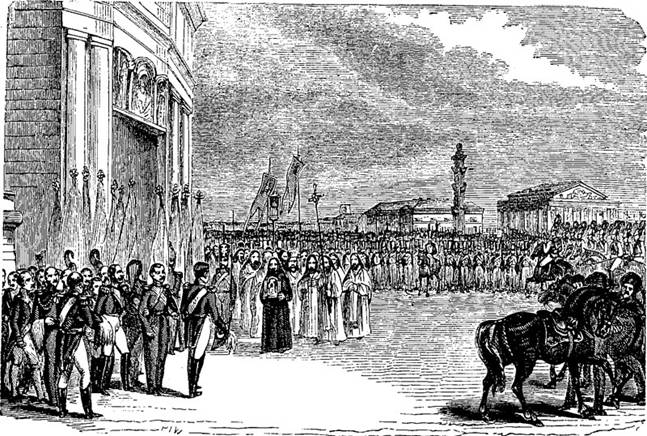

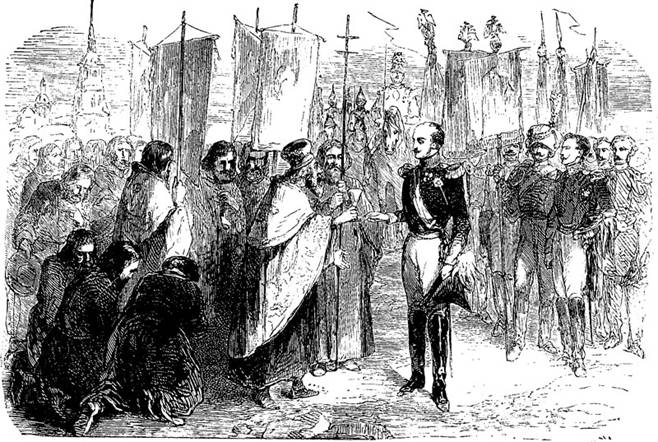

L’immensité est la loi russe ; les 450 rues de Pétersbourg, bien droites, sont larges ; la perspective Newsky et la Morskoï ont 50 mètres de largeur. Sur la place Saint-Isaac, cent mille hommes pourraient, manœuvrer à l’aise. Dans ce pays, l’immensité étant adoptée comme type de la beauté parfaite, et la campagne n’étant qu’une plaine sans horizons, il faudrait des monuments énormes s’élevant fièrement vers les nues ; ceux de Pétersbourg sont si bas, que de loin on les prendrait pour de simples palissades, et notez qu’en hiver le sol est rehaussé d’un mètre cinquante de neige.

Les mâts des bateaux dépassent les toits des maisons, ces toits sont en fer et très bas à la mode italienne, tandis que hauts et pointus ils donneraient un peu de pittoresque.

Tout ici est construit à contresens, les vents y sont fréquents et impétueux, et les rues sont larges et bien alignées de façon à permettre aux vents de tout balayer sur leur passage.

Il y a à Pétersbourg plus de trois cents églises, cinq cents palais, quinze cents cabarets et neuf mille maisons.

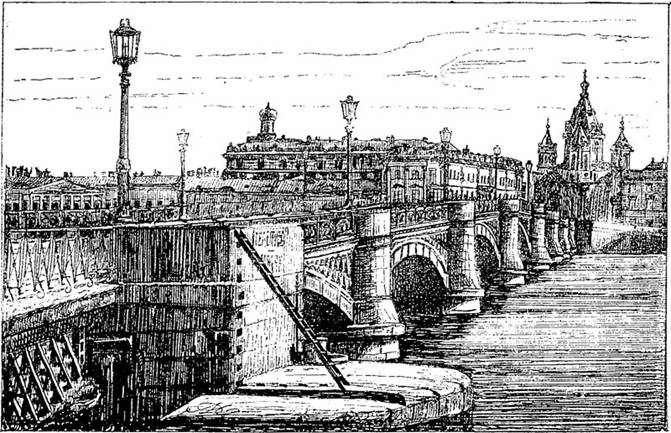

Cent trente-huit ponts traversent la Néva, quelques-uns sont beaux, le pont Saint-Nicolas entre autres.

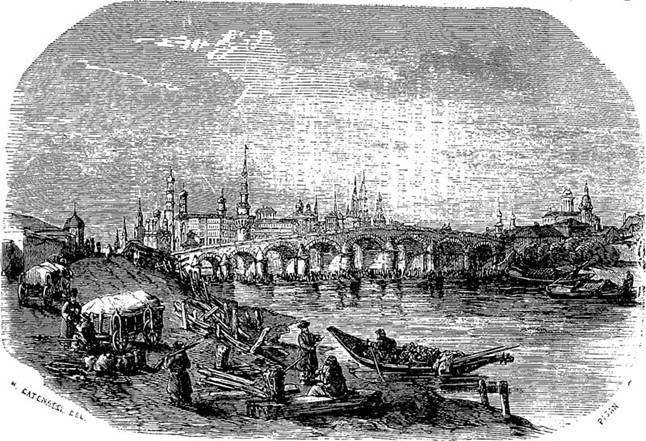

Vue du pont Saint-Nicolas

Les quais de la Néva peuvent être classés parmi les travaux grandioses des temps modernes.

L’eau coulait à pleins bords, la terre manquait ; tout autre que Pierre le Grand aurait été embarrassé. Ce despote de génie a sacrifié la vie de cent mille hommes et il a vaincu l’élément eau, il lui a opposé le granit, des blocs énormes ont été transportés sur les rives de la Néva et ils forment un rempart à l’envahissement des eaux.

Les parapets en granit qui bordent ce fleuve ont une longueur de dix kilomètres, les Russes ont accompli un travail digne des Romains.

Si l’on arrive à Pétersbourg par le chemin de fer, l’impression est bien moindre que si on entre dans cette ville par Cronstadt, aussi je vais vous décrire l’aspect qu’elle offre à ceux qui y viennent par mer.

À Cronstadt, forteresse sous-marine, à 30 kilomètres de Pétersbourg, il règne une grande animation, une forêt de mâts charme le regard ; pour gagner la capitale et remonter la Néva, on quitte le pyroscaphe, et l’on s’embarque dans un bateau ayant un moins fort tirant d’eau ; on se trouve entre l’Ingrie à gauche, et la Finlande à droite, mais des deux côtés le paysage est lugubre, une plaine grise parsemée de bouleaux d’un vert pâle et de pins noirâtres, c’est tout ; on passe près du somptueux château, que se fit jadis bâtir le célèbre Menschikoff, on aperçoit devant soi comme une nappe, d’eau d’où s’élèvent des mâts et des aiguilles gigantesques, c’est Pétersbourg. Peu à peu les monuments se dessinent, on distingue les coupoles dorées des églises, les campaniles grecs, tout cela mêlé aux mâts des bateaux, on navigue enfin entre ces quais de granit qui sont d’un effet imposant, on passe devant des sphinx également en granit qui sont de dimensions colossales.

Le palais de marbre du grand-duc Constantin, le palais d’hiver, la bourse, la douane, des écoles, des musées, des églises, la statue équestre de Pierre Ier sur un rocher, et bien d’autres monuments encore vous apparaissent tour à tour et la capitale de la Russie a un fort grand air ainsi vue : l’œil ne contemple que dômes dorés, flèches, arcades et colonnades, on se demande si un génie vous aurait transporté soudain dans les pays de l’Orient ; mais le ciel est terne ; la campagne, plaine marécageuse, fait un vilain cadre à cette architecture du bas empire.

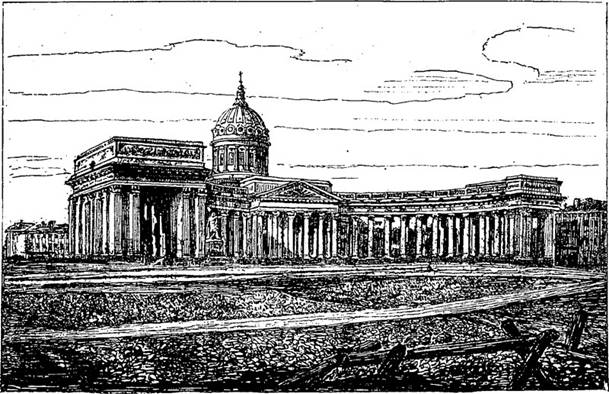

Saint-Isaac se trouve aussi sur les rives de la Néva ; cette église un peu calquée sur notre Panthéon, possède une coupole d’airain si colossale, qu’à elle seule elle est un monument.

Le palais d’hiver donne d’une de ses façades sur la Néva, la façade principale fait face à la place de l’Amirauté ; son style régence fait grand effet et sa couleur d’un gris un peu rouge plaît à l’œil, il est à peu près de la dimension du Louvre réuni aux défuntes Tuileries. Ce palais est la preuve palpable de ce que peut faire le despotisme en bien comme en mal, il est l’œuvre de l’esclavage, le résultat d’une volonté tyrannique ; construit par l’impératrice Élisabeth, détruit par les flammes en 1839, l’empereur Nicolas, pendant que les ruines du palais fumaient encore, signifia au prince Pierre Wolkonski, ministre de sa maison, qu’il fallait que sur ce même emplacement, un palais en tous points semblable au brûlé fût rebâti, et qu’il fallait qu’il fût prêt à être habité à un an de là jour pour jour.

Le prince Wolkonski répondit timidement que ce délai était insuffisant pour édifier un monument aussi colossal.

Le despote fronçant les sourcils, lui dit : — Rappelez-vous, monsieur, que tout ce que le czar veut est possible.

— Votre Majesté a raison, sa volonté peut opérer des miracles, le palais sera reconstruit à la date qu’elle daigne me fixer. Telle fut la réponse du courtisan. En effet, ce travail gigantesque a été fait en un an. C’est merveilleux, me dira-t-on, et voilà ce qui doit faire aimer l’autocratie, seule capable de faire faire de ces tours de force-là.

Moi je dis : C’est affreux ! et c’est bien fait pour dégoûter des tyrans, car plus de cent mille hommes sont morts à la peine ; — six mille ouvriers ont dû travailler nuit et jour, les travaux ont continué pendant des froids de 25 et 30 degrés, — les ouvriers, martyrs de l’obéissance passive, martyrs du caprice d’un homme qui se croit l’élu de Dieu, par la seule raison qu’il peut commettre le mal, ce qui devrait lui faire comprendre qu’il est plutôt l’élu de Satan ; les ouvriers étaient enfermés dans des salles chauffées à 30 degrés afin d’en sécher plus vite les murailles. Ces malheureux, en entrant et en sortant, subissaient une différence de température de 60 degrés, ils prenaient des maladies mortelles, un détail ! Qu’est la vie de milliers d’hommes lorsqu’il s’agit de satisfaire le caprice d’un souverain ? rien, selon les courtisans, beaucoup aux yeux du Dieu de justice, de celui dont l’envoyé nous a dit : « Au royaume de mon père les pauvres et les petits seront les premiers. »

Et c’est en souvenir de ces paroles divines, que je pense que ceux qui se disent élus de Dieu pourraient bien être les élus du diable, car ils oublient souvent que Dieu a dit : « Homicide point ne seras de fait, ni volontairement. »

Les peintres, les décorateurs travaillant dans ce palais funeste étaient obligés de mettre sur leurs têtes, des sortes de bonnets de glace, afin de n’avoir pas un transport au cerveau ; malgré cette précaution beaucoup étaient frappés de congestion. L’empereur Nicolas venait un quart d’heure par jour examiner le travail, il se frottait les mains en voyant qu’il avançait ; les morts et les mourants étaient à ses yeux un vrai détail dont il ne daignait pas s’occuper, n’était-il pas naturel du reste que ses sujets souffrent pour lui !

Et les Russes appellent leur czar, le petit père ! Des milliers d’hommes étant morts à la peine, d’autres milliers y ayant souffert et pris de graves maladies, le palais a été achevé, l’Empereur s’y est installé le cœur léger, les courtisans y ont chanté ses louanges, des femmes couvertes de diamants ont dansé dans ses grands et somptueux salons. Ainsi va le monde, l’autocratie opère des miracles, mais c’est aux dépens de la vie d’une multitude d’êtres humains ; ces miracles me font horreur et ce palais d’hiver me donne le frisson.

L’intérieur du palais d’hiver est fort beau, le parquet est une merveille ; il y a des planchers de bois travaillés en forme de mosaïque qui sont remarquables. Le Russe, du reste, travaille le bois avec un sentiment très artistique ; il y a dans de simples maisons bourgeoises des armoires, des bahuts pouvant hardiment rivaliser avec ces vieux bahuts que nous payons si chers à l’hôtel des ventes.

La chapelle du palais est petite, mais ses lambris sont éblouissants d’or et de pierreries ; assister à un service religieux dans cette église, y entendre chanter les chœurs, vaut pour un mélomane la peine de faire le fatigant voyage de Russie ; jamais je n’ai, entendu musique aussi divine, l’ensemble est admirable, et elle se distingue par un profond sentiment religieux ; c’est bien l’accent que doit avoir l’âme humaine en s’élevant vers son Dieu, et les voix sont d’une beauté incomparable. Le Slave est musicien de nature ; idéaliste et rêveur, il a trouvé mieux que personne le caractère que doit avoir la musique religieuse et aussi la manière dont elle doit être exécutée.

Que les mélomanes aillent entendre chanter à la chapelle du palais et au couvent de Sergus et, j’en suis sûre, ils seront de mon avis.

Dans une superbe serre, sorte de jardin d’hiver, s’étale toute la flore exotique ; des fontaines font entendre leur doux murmure, des statues de marbre blanc se cachent dans de verts bosquets. Il y a une Vénus de Médicis dans le costume… que vous savez, et qui porte sur une inscription placée sur son socle la mention qu’elle a été offerte par le pape des catholiques à Pierre Ier ; ce pape envoyant cette belle nudité à un schismatique…, c’est… original.

Le palais d’hiver donne en façade sur la place de l’Amirauté, où se trouvent jetés, amoncelés, semés, tous les monuments que je vais vous décrire, et qui pourtant a un air démeublée ; ceci vous fera comprendre la dimension de cette place. En face du palais se trouve l’Amirauté, sorte de temple grec avec double rangée de colonnes ; une aiguille, flèche fine comme un paratonnerre, s’élève au-dessus de lui à une hauteur prodigieuse, elle est dorée en or pur avec les ducats d’or que les États-Unis de Hollande avaient envoyés à Pierre Ier.

L’église Saint-Isaac avec son péristyle et son dôme colossal occupe un des angles faisant face au palais d’hiver ; plusieurs ministères, construits aussi en forme de temples païens, entourent cette place ; même les commis sont logés dans des temples !

À l’angle qui se trouve vers la Neva, sur un bloc énorme de roche est huché un cheval qui se cabre ; il a l’air d’être prêt à dégringoler du roc, on craint de le recevoir sur la tête, mais on se rassure en apercevant un serpent qui s’enroule à sa jambe et le retient… Pourquoi ce serpent sur ce rocher ? pourquoi resserre-t-il de ses anneaux la jambe de ce coursier ? Peut-être, tout est possible, l’artiste qui a fait cette œuvre le savait-il, moi, je n’ai jamais pu le deviner. Sur le cheval se tient farouche le czar de pierre, Pierre le Grand ; il lève un bras protecteur sur la ville de Pétersbourg, mais avec un geste de menace qui s’adresse sans doute à la vieille Moscou ; une inscription porte ces trois mots : « À Pierre Ier Catherine II. »

Cette czarine était une femme d’un esprit éminent, aussi en trois mots elle a su dire ceci : Tu étais grand, je suis grande ; tu avais du génie, j’ai du génie ; tu étais puissant, je suis puissante ; cette statue que je t’élève avec l’argent de mon peuple redira ces trois vérités aux générations futures.

Au milieu de la place se dresse la colonne Alexandre ; elle est plus haute que celle de la place Vendôme ; son fût, d’un seul morceau de granit, est le plus énorme bloc que mains d’hommes aient travaillé.

Le Sénat, palais païen avec péristyles, colonnes et frontons, se trouve encore sur cette place ; en face du palais impérial, et donnant issue dans la Morskoï, on admire une arcade en demi-cercle, surmontée d’un char attelé de six chevaux de front, le tout en bronze doré.

Récapitulons, si vous le voulez bien, les monuments construits sur cette seule place : le palais d’hiver, l’église Saint-Isaac de dimensions colossales, le palais de l’Amirauté, celui du Sénat, trois ministères, la colonne Alexandre, le bloc de rochers, le Cheval et Pierre Ier, l’Arc de triomphe ; et malgré cette profusion de monuments on a dû planter quelques arbres pour meubler un peu la place !

Derrière le palais Michel il y a une autre place qui est aussi vaste que notre Champ de Mars.

La profusion est le bon goût du Russe, l’immensité est le caractère distinctif de cette nation.

La perspective Newski a une lieue de long et 50 mètres de large, c’est une des rues les plus animées de la capitale, elle aussi possède bon nombre de monuments[1] ; tout au bout il y a le couvent d’Alexandre Newski, le monastère est immense, l’église est belle. Le tombeau de saint Newski est une vraie curiosité, il vaut son pesant… d’argent ; on peut l’appeler précieux, l’autel est en argent massif, il est surmonté d’une pyramide en argent massif qui s’élève jusqu’au dôme du temple. On ne saurait dire que cette œuvre d’art est sans valeur.

Les églises de toutes les communions étrangères sont sur la perspective Newski, église catholique, église arménienne, église luthérienne et l’église hollandaise ; tous ces temples n’ont rien de remarquable comme architecture.

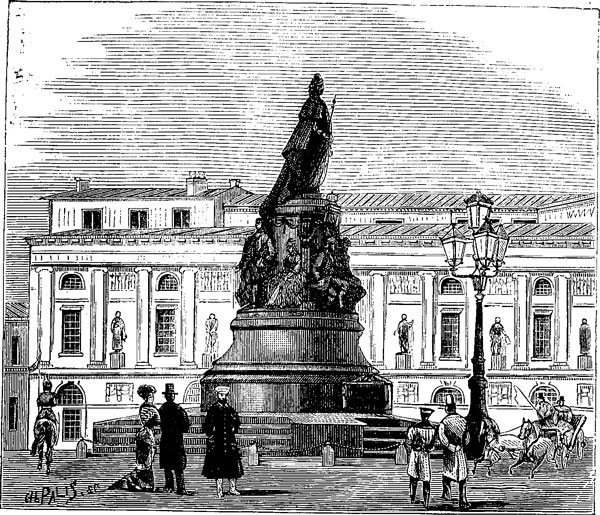

Le palais Anitschkoff, demeure du grand-duc héritier, se trouve placé en face du pont du même nom ; le théâtre Alexandre, construction grecque, orne aussi cette rue ; la Bibliothèque impériale se trouve sur le square de Catherine. Le monument de la bibliothèque est aussi bourgeois que possible, et la statue de Catherine II, qui s’élève au milieu du square, est un chef-d’œuvre de mauvais goût comme exécution de la statue au point de vue de l’art… l’artiste a montré plus de malice que de bon goût en plaçant autour du socle de la statue les principaux favoris de cette czarine, dont les amours coupables sont ainsi gravés à jamais dans la pierre. Le peuple dans son langage grossier donne un vilain nom à ce square.

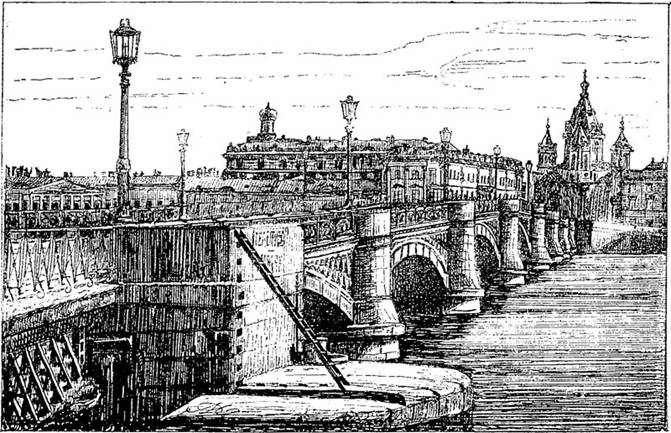

C’est encore sur la perspective Newski que se trouve le Gostenoï-dvor, grand bazar populaire, qui a un cachet tout à fait russe ; enfin un des plus jolis monuments, selon moi, de Pétersbourg, la cathédrale du Kasan, se trouve aussi sur cette voie.

L’aspect de Pétersbourg, à défaut d’admiration, fait naître l’étonnement ; si ce n’est pas parfaitement beau, c’est complètement étrange.

La couleur ocre passe en Russie comme l’indice de sentiments conservateurs et les propriétaires s’empressent de prendre cette sage enseigne, ils font badigeonner leur maison de couleur rhubarbe ; les dômes des églises sont dorés, les aiguilles qui les surmontent sont dorées aussi, quelques églises ont des dômes peints couleur vert choux ; pendant six mois le sol est blanc, ces trois couleurs avec cette blancheur pour cadre font un singulier effet.

Cathédrale du Kasan, bâtie, comme on le voit, sur le plan de Saint-Pierre de Rome

La ville taillée sur ce vaste patron étant très peu peuplée, elle paraît toujours déserte ; lorsque la cour s’y trouve, il y règne une certaine agitation, les courtisans vont au palais, en reviennent, les officiers circulent affairés. Lorsque la cour est absente on croirait parcourir une ville atteinte de la peste.

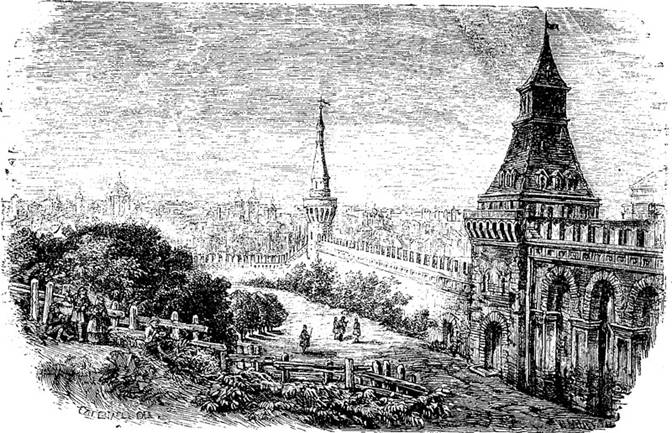

Le penseur considère cette ville avec autant de curiosité que d’intérêt, car devinant la pensée de son fondateur, il comprend que cette cité n’est autre chose qu’une espérance taillée dans le granit. Pierre Ier après avoir jeté un regard sur le passé de sa patrie, se sentit pris d’un morne découragement ; enfin, son énergie se réveillant, il voulut détruire le passé, édifier l’avenir. Il décapita Moscou, fonda Pétersbourg sur le coin de terre qui, par la Baltique, jette un regard vers l’Europe, indiquant par là sa volonté ferme de créer une civilisation européenne ; il a taillé cette volonté dans le roc et dans le granit.

Les autres capitales du monde se sont bâties lentement, elles ont mis des siècles à s’embellir ; la capitale russe a surgi brusquement, avec ses sphinx, ses pilastres et ses colonnes, du limon de la Néva. Elle est le résultat de l’effort puissant de la volonté d’un seul homme, elle représente la puissance humaine luttant victorieusement contre les forces de la nature.

Mais, l’homme sera-t-il toujours le plus fort ? that is the question. Il est à craindre qu’un jour l’élément eau prenne une terrible revanche. En automne et au printemps le canon, servant de cloche d’alarme, a toujours l’air d’annoncer la fin de cette ville, de sonner son glas funèbre ; c’est par un coup de canon qu’on annonce le débordement de la Néva, et alors chacun tremble ; les riches propriétaires jettent un regard consterné sur les merveilles artistiques qui sont réunies chez eux et sur leur palais de marbre, tout cela sera peut-être la proie de l’eau… et de tout ce luxe il ne restera qu’un souvenir, se disent-ils.

Dans le xviiie siècle sept inondations ont failli détruire cette ville.

Le 10 septembre 1777, l’eau de la Néva est montée de onze pieds, la crue arriva rapide et imprévue au milieu de la nuit ; les bateaux, même d’un fort tonnage, furent jetés sur les quais, d’autres furent entraînés en pleins champs ; plus de mille personnes furent noyées, leurs cadavres allèrent dans la Baltique, quelques-uns furent retrouvés dans la campagne où l’eau les avait portés.

En novembre 1824, les eaux de la Néva repoussées de leur embouchure par un vent furieux, s’élevèrent en vagues formidables, elles étaient refoulées vers leur source, emportant les ponts, entraînant les bateaux. Cette masse effrayante s’abattit soudain dans la ville, arrivant jusqu’au deuxième étage des palais ; les débris des ponts heurtaient les maisons, les bateaux à moitié brisés s’engageaient dans les rues, la population surprise cherchait en vain le salut sur l’impériale des voitures, bientôt les chevaux, noyés, tombaient, l’eau ne tardait pas à dépasser la hauteur des carrosses, des grappes humaines s’accrochaient aux arbres, qui se brisaient sous le poids, entraînant des centaines de malheureux dans le gouffre… Les croix, les pierres des cimetières heurtaient dans la ville les nombreux cadavres, nouvelles victimes de la mort.

Cela dura douze heures, et douze heures de mortelles angoisses ; vers le soir les eaux se retirèrent, la ville dut rester toute la nuit plongée dans l’obscurité ; des maisons s’étaient écroulées, les victimes se comptaient par centaines. Muni de lanternes, chacun, barbotant dans la vase, allait à la recherche des siens ; beaucoup n’eurent pas même la suprême consolation de retrouver le cadavre des êtres qui leur étaient chers. Le lendemain, le soleil éclaira un spectacle lugubre ; la ville elle-même menaçait ruine, les maisons qui avaient résisté au torrent impétueux étaient ébranlées, les quais de granit avaient ôté ravagés.

Pertes énormes d’argent, et près de mille êtres humains noyés.

En 1827 et en 1830, nouvelles crues ; en 1862, autres inondations. Chaque année, du reste, que ce soit au moment de la débâcle des glaces, ou en automne, le canon fait tressaillir les habitants de cette cité, qui a ses petites inondations périodiques ; ainsi les sous-sols sont régulièrement visités par les eaux deux fois par an ; les pauvres s’y logent pourtant, les loyers de ces réduits malsains, étant les seuls abordables pour leur misère.

Les vieux Russes, ennemis jurés de la civilisation européenne, disent que Dieu lui-même souffle sur les eaux de la Néva afin qu’elles viennent détruire cette ville cosmopolite et impie, et noyer ces audacieux étrangers non orthodoxes qui osent souiller le sol russe.

Qui sera le plus fort… de l’élément eau ou du granit ? Dieu seul le sait

.

Marchand ambulant de thé

Pétersbourg a quatre aspects distincts et bien différents ; son aspect change avec les saisons et je dois vous la présenter en hiver, au printemps, en été et en automne, pour vous faire faire sa connaissance complète.

Mais d’abord, pour être un bon cicerone, laissez-moi vous dire un mot de la douane, des hôtels et de la police ; ceci fait, nous mènerons, lecteurs, vous en imagination, et moi en souvenir, la vie bruyante et agitée que mène en hiver le grand monde russe, et nous étudierons la physionomie de cette capitale de l’empire des glaces.

La douane russe est bien la plus déplaisante de toutes les douanes, elle pousse au grotesque la manie de fureter dans vos effets et de saisir les objets, qui pourtant vous semblent le moins passibles de payer droit d’entrée.

Mais ce que l’autocratie fait surtout saisir avec un soin méticuleux, c’est la pensée fixée sur le papier ; livres, journaux, chiffons de papier, sont aux yeux d’Argus des douaniers, des ennemis dangereux. Pensez donc, si on allait introduire dans la sainte Russie un de ces écrits à idées libérales, osant soutenir que les peuples ont des droits et que tout homme a non seulement le droit, mais encore le devoir de penser, de réfléchir et de raisonner ! Ce serait affreux ; aussi, avec un entrain diabolique, les hommes de la douane s’emparent de vos livres, vous assurant du reste que la censure vous les rendra dès qu’elle aura acquis la preuve qu’ils ne sont pas dangereux ; ils déplient vos chaussures, remplacent les journaux qui les enveloppent par des feuilles de papier blanc.

Tout objet de toilette, robes, gants, chapeaux, qui ne porte pas les marques d’une certaine usure, paye l’entrée ; j’ai vu les douaniers saisir une poupée qu’une fillette portait dans ses bras ; en vain la mère a-t-elle dit que c’était un joujou donné à l’enfant pour la distraire pendant la route, il a fallu payer, la poupée ayant un petit air frais et neuf.

Cette douane, si rigoureuse, exaspère ; mais, pour être juste, je dois convenir que tous les gens très riches de Russie, allant dépenser leur argent loin de leur patrie et y achetant tous leurs vêtements et bijoux, si les droits d’entrée n’étaient pas excessifs et perçus avec rigueur, le budget de l’État perdrait par trop.

Une étude curieuse à faire pendant le trajet de Paris à Pétersbourg, c’est celle de l’humeur des Russes. En quittant la capitale de la France, ils sont gais, communicatifs, ils plaisantent agréablement le régime de l’autocratie et le climat de la Russie ; aux approches de la frontière de leur patrie, ils ne se permettent plus de juger le régime autoritaire, seul le climat est encore attaqué par eux ; mais, la frontière russe dépassée, ils n’osent même plus trouver le froid désagréable, ils deviennent muets ; ayez, le tact de ne pas leur rappeler les opinions qu’ils ont émises, afin de leur éviter l’ennui de vous dire que jamais ils n’ont dit chose semblable… Ils étaient en vacances ; à présent ils sont sous la férule du maître, la classe va commencer.

Il y a trois grands hôtels à Pétersbourg : l’hôtel de France, dirigé par M. Croissant, un Français ; l’hôtel Demouth, sur le canal, et le grand hôtel d’Europe, situé au coin de la rue Michel et de la perspective Newski. Les prix y sont très élevés ; je payai, dans le dernier de ces hôtels, six roubles par jour, pour deux pièces au troisième, nourriture non comprise.

Vous le savez, le rouble argent vaut 4 francs, le rouble papier suit les variations du cours, qui le mettent tantôt à 3 fr. 80, pour le faire descendre à 2 fr. 75. Le voyageur pratique doit emporter beaucoup d’or en Russie, il le change pour du papier, il gagne au change et il diminue ainsi les frais d’un séjour fort coûteux.

La table d’hôte est peu dans les mœurs ; en tout cas une femme comme il faut ne doit pas y dîner, il faut manger dans son appartement, et le moindre repas vous revient à trois ou quatre roubles. On peut établir ceci : ce qui coûte un franc à Paris, coûte un rouble à Pétersbourg.

En arrivant dans un hôtel et même chez une famille amie, vous devez envoyer bien vite votre passeport à la police, et pourtant vous n’avez pu franchir la frontière qu’après l’avoir montré aux policiers qui s’y trouvent ; deux ou trois jours après, un homme de cette police vient chez vous et vous fait subir le petit interrogatoire suivant :

— Que venez-vous faire ?

— Avez-vous un but caché ou avoué ?

— Comptez-vous rester longtemps ? Fixez le nombre de jours ?

Notez que, pour obtenir un billet à la gare de Moscou, vous devez encore montrer votre passeport, et que vous ne pouvez obtenir un billet pour quitter la Russie sans montrer votre passeport ; ce papier étant resté entre les mains des hommes de la police, vous devez le réclamer trois jours avant celui que vous avez fixé pour votre départ, car on ne vous le rend qu’après avoir fait une minutieuse enquête pour savoir si vous n’avez aucune dette, si vous avez payé bien intégralement tous vos fournisseurs. Tant pis pour vous si une affaire pressée, si la maladie d’un parent, exigent votre prompt départ ; mais cette mesure est sage, elle préserve bien l’intérêt des marchands ; si elle était adoptée à Paris, nos commerçants, si confiants pour l’étranger, seraient moins volés.

Voici l’aspect de Pétersbourg pendant l’hiver : un blanc tapis de neige bien durcie, ayant un mètre et parfois un mètre cinquante d’épaisseur, recouvre le sol ; les toits ont à supporter cette même masse neigeuse, les arbres sont blancs, la façade couleur rhubarbe des maisons et l’or des aiguilles des dômes se détachent criards sur cette blancheur. Des nuées de corbeaux noirs s’abattent sur la ville ; l’œil, fatigué du blanc, voit avec plaisir ces petits points sombres des gros moineaux, avec une chaude robe de plumes épaisses et toujours hérissées, s’abattent sur la neige, dévorant ce que les chevaux y laissent tomber. Les pigeons sont innombrables en Russie, ils sont considérés comme le symbole du Saint-Esprit, et sont sacres pour tous les orthodoxes ; on leur donne à manger, on ne les tue jamais, ils peuvent donc multiplier à l’aise.

Si vous regardez la ville de la tour de la Douma, par exemple, vous ne voyez que monticules de neige d’inégale hauteur, et dominant ces blanches petites montagnes, des dômes reluisants d’or et des aiguilles dorées ; ce tableau est étrange et bizarre.

Les rues, comme je l’ai dit, sont larges, les maisons basses, l’homme aurait dû éprouver le besoin de se grandir un peu ; le sol des rues étant transformé en mares puantes et boueuses en automne et au printemps, il aurait dû inventer des véhicules très hauts. Eh bien ! les carrossiers russes n’ont cherché qu’une chose, faire les voitures les plus basses possibles, si bien que l’homme glisse à ras de terre, derrière la queue des chevaux, ce qui le rapetisse et lui enlève beaucoup de son prestige. Je suppose qu’il a été guidé par un sentiment de courtisanerie, le czar allant ordinairement en carrosse, le Russe rampe à ras-terre, pour montrer à son maître qu’en toute circonstance il se fait petit devant lui.

La drowski, voiture russe, consiste en une banquette avec un petit dossier très bas, un immense garde-crotte en cuir vernis, et quatre roues. De loin, cet attelage représente un insecte courant sur terre, les ailes déployées ; les jambes du cocher touchent les jarrets du cheval ; la seconde banquette est tellement rapprochée de celle du cocher, qu’au moindre cahot le voyageur heurte sa figure dans le dos du cocher ; le pavé étant inégal, semé de trous et de monticules, les chevaux étant souvent lancés à toute vitesse, se tenir en drowski est presque aussi difficile que de se tenir sur une corde raide. Le siège est à peine assez large pour une personne, souvent deux et même trois y sont assises sur un seul côté ; lorsque ce sont des femmes, elles se cramponnent au cocher ; celui-ci fouette ses chevaux, la voiture est jetée d’une hauteur dans un trou, les vêtements des femmes volent de droite et de gauche, le cheval domine ces êtres humains ainsi cahotés ; c’est grotesque, mais peu digne.

Les drowski ne servent que dans les saisons où le sol n’est point encore durci par la neige et la glace ; en hiver, le traîneau est le seul véhicule commode, car dans les voitures fermées la glace forme couche sur les vitres, ce qui a deux inconvénients, celui d’emprisonner le voyageur qui ne voit plus au dehors et que le cocher peut conduire où il veut. Le second inconvénient, plus grave encore, est que, lorsque vous venez pour ouvrir la portière, le verre des vitres se brise et vous blesse.

Les chevaux russes ont pour eux la rapidité, mais ils n’ont pas la force, et ceci explique les attelages à deux et à trois chevaux ; dans ces derniers, le cheval principal, celui du brancard, a la tête passée dans un demi-cercle assez élevé et ne le touchant pas ; les diverses parties des harnais s’adaptent à ce bois d’une façon élégante, une sonnette est attachée à ce demi-cerceau. Le second cheval, attaché hors mains, est encore plus libre que le timonier ; il porte la tête en dehors, il a l’encolure ployée à gauche, et il galope alors même que son compagnon ne fait que trotter ; on l’appelle le furieux.

L’ancienne drowski consistait en une planche posée en long, supportée par quatre ressorts placés de longueur, sur quatre roues ; les hommes se mettaient à cheval sur cette planche. La drowski moderne et civilisée a le banc en travers, il est posé sur une petite caisse forme tilbury, qui est soutenue par quatre ressorts portés par quatre essieux ; ces ressorts ont l’inconvénient de se briser comme verre, si bien qu’on devrait appeler ces voitures des casse-cou, ou des voitures à belles-mères.

Il y a encore une sorte de petit char-à-banc, sans ressort, avec un banc non rembourré, qu’on nomme kibitka ; on s’en sert dans l’intérieur de la Russie, c’est l’équipage ordinaire des feldjägers, courriers allant porter les ordres de l’empereur en province. Ils doivent ne prendre aucun repos, ne s’arrêter en route que le temps absolument nécessaire pour faire changer les chevaux et avaler quelques tasses de thé ; ils arrivent moulus, brisés, à leur destination, et ils sentent que le service du bon petit père manque de douceur.

Pétersbourg n’est, à vrai dire, qu’une vaste dépendance de la cour.

La cour est un centre qui rayonne sur tout et sur qui tout aboutit.

Le czar est le soleil devant qui tout se prosterne ; il est la tête de 75 millions d’êtres qui, décapités, n’ont plus que le droit de se mouvoir pour exécuter machinalement les ordres qu’on leur donne. Alors qu’on invente des machines parlantes, l’autocratie s’applique à faire des hommes automates.

Le mouvement en Russie se fait autour des palais : fonctionnaires et courtisans s’y rendent d’un air préoccupé ; les uns en sortent joyeux, le maître a daigné leur sourire ; les autres s’en éloignent l’air morne et sombre, le maître a froncé les sourcils, et ils savent qu’un froncement de sourcils suffit pour envoyer un homme à la forteresse ou en Sibérie.

À côté de la cour centrale et impériale, il y a les petites cours des grandes-duchesses, et enfin les cours de la main gauche. Autour de celles-là, il y a aussi une certaine agitation ; le reste de la ville est calme.

La famille impériale est très nombreuse, et la Russie a fort à faire pour bâtir des palais pour tous les princes et princesses ; ces palais ornent la ville, c’est vrai, mais ils grèvent le budget d’une rude façon.

L’Allemagne a choisi la Russie comme mère nourricière de ses innombrables et blondes princesses, et elle est fort satisfaite, je pense, de se décharger de ce soin onéreux sur sa voisine.

Ces jeunes filles, tant qu’elles vivent dans leur patrie, pratiquent la vertueuse simplicité ; mais comme elles se dédommagent lorsque, par un changement de religion et par un mariage, elles sont devenues Russes !

S’il était possible d’additionner exactement le budget de la cour centrale, ceux de toutes les cours satellites, ceux des cours des favorites, celui de la police secrète, on arriverait à un total si énorme que ceci expliquerait le piteux état des finances russes.

Il y a cinq grands théâtres à Pétersbourg. On sait par les journaux avec quelle galanterie et avec quelle générosité nos charmantes actrices sont reçues en Russie ; mais ce dont on ne peut se faire une idée sans l’avoir vu, c’est de la chambrée de ces théâtres : le costume civil n’étant porté en Russie que par les coiffeurs, tous, les spectateurs ont des uniformes éblouissants ; des décorations, des rubans et des plaques brillent sur leurs poitrines ; les spectatrices sont mises avec autant de goût que de richesse. La femme russe surpasse peut-être la Parisienne dans l’art de la toilette ; elle possède une suprême élégance, si bien qu’au spectacle la chambrée charme autant les yeux que la scène.

À la porte des théâtres, le coup d’œil est bizarre. Autour de grands feux allumés par les soins de la police, se pressent tous les cochers ; les flammes rouges du brasier éclairent d’une façon sinistre leur longue sarafane et leur barbe parsemée de glaçons ; ils sautent, dansent et rient ; on les prendrait pour les démons de l’enfer polaire.

Quelquefois, des âmes charitables leur font servir du thé et de l’eau-de-vie ; ces soirs-là, leur gaieté ne connaît plus de bornes.

Voici le costume que portent les ouvriers, petits marchands, cochers et portefaix : En été, une sorte de chapeau carre plat, à bords aplatis, plus large d’en haut que d’en bas. Cette coiffure sied bien aux vieux comme aux jeunes ; ils aiment l’ornementation, souvent ils mettent un galon ou une plume à leur chapeau. Ils portent tous la barbe longue ; on voit des vieillards ayant une barbe argentée qui leur descend jusqu’à la taille et qui leur donne un faux air de patriarches de la Bible. Pendant l’hiver, ils remplacent le chapeau par un bonnet fourré, et par-dessus ce bonnet un vieux châle qu’ils attachent à la bonne femme derrière le dos.

Ils portent les cheveux longs par devant et retombant en tire-bouchons de chaque côté des joues, coupés courts sur le dessus et derrière la tête ; cette coiffure pourrait s’appeler : à la guillotine, d’autant plus qu’ils ne mettent jamais de cravate et que leur cafetan, coupé à ras du cou, n’a pas de col ; le cafetan est une sorte de longue robe persane en drap très ample. Les couleurs qu’ils adoptent de préférence sont le chamois, le bleu et le vert bouteille ; ils serrent ce vêtement autour des reins par une ceinture en soie ou en laine de couleur voyante, mais pourtant s’harmonisant bien avec la couleur de la robe ; ils portent de larges bottes arrondies par le bout ; pendant l’hiver, ils mettent au-dessus de la sarafane une pelisse fourrée.

Les paysans portent une pelisse en peaux de mouton, la toison est en dehors.

Il est facile aux peuples vivant dans des pays au climat tempéré d’être propres, mais avec le froid intense de la Russie, la propreté est presque impossible aux pauvres ; dans leur taudis, les fenêtres sont calfeutrées de façon à ne pas laisser pénétrer l’air, un immense poêle répand une chaleur asphyxiante ; la fumée, l’odeur de la cuisine, les odeurs sui generis s’amassent, elles forment une atmosphère épaisse et fade, la chaleur devient humide, les murs suintent, l’horrible vermine éclot en hiver en Russie comme elle éclot au mois d’août en Égypte ; ces insectes immondes aiment la fourrure, ils s’y installent, y multiplient, si bien que les Russes promènent avec eux tous ceux qui ne forment pas des dessins fantaisistes sur les murs de leur chambre. Il faut se tenir à distance de la pelisse de l’isvowchik (cocher) et de la peau de mouton du moujick (paysan), car toutes les hideuses variétés de la vermine y pullulent.

La race slave est belle : taille haute et très élégante, attaches fines, les yeux bleu foncé, le regard rêveur, amer parfois. Mais à Pétersbourg, les races sont tellement mêlées, qu’il faut se bien garder de juger du type slave par les hommes qu’on y voit ; c’est la ville cosmopolite, sa race est cosmopolite, elle a été formée par les Finnois ou Tchoudes, les Suédois, les Allemands, les Livoniens ; les Lapons et les Kalmouks ont même un peu travaillé à cette race, ainsi que les Tatares.

L’empereur Nicolas disait que les distances étaient les plus grands fléaux de la Russie ; cette remarque était très juste : comme je l’ai dit, l’immensité du territoire russe est une des principales causes de faiblesse pour cet empire, et la distance, même à Pétersbourg, fait obstacle à bien des choses ; souvent une visite à faire équivaut à un voyage ; la troïka ; attelage à trois chevaux, et les attelages à quatre chevaux, conduits par un cocher et un postillon, sont bien plus une nécessité du mauvais pavé et de la longueur des courses qu’un luxe. Aller à pied est impossible ; aussi, pauvres comme riches, tout le monde va l’hiver en traîneau. Sauf sur la perspective Newski, rendez-vous de tous les désœuvrés et de toutes les petites dames, on ne rencontre que de rares piétons ; les maisons, dans de certains quartiers, étant séparées les unes des autres par des enclos, des terrains vagues, en sortant du centre, Pétersbourg rappelle le steppe.

Les palais, les églises y sont nombreux, mais tout cela se trouve un peu pôle-môle avec d’horribles bicoques en bois ; le cabaret hideux est à côté de l’église reluisante d’or, la froide caserne s’adosse au palais somptueux et grec ; pour rendre le contraste moins frappant, il est vrai qu’on a orné la caserne d’un péristyle ! Cette agglomération de masures de bois, de sphinx de granit, de colonnes, de temples païens, de chalets suisses, dans cette plaine coupée d’espaces vides, forme un tout étrange, bizarre, mais non complètement beau.

Le vieux Russe, le rascolnick, celui qui proteste contre la civilisation européenne, persiste à vivre dans une maison en bois ; elle est grande, confortable, mais le bois est une protestation contre l’Europe impie.

Beaucoup de rues sont pavées en bois, et l’on s’étonne de la fréquence des incendies ; on se plaît à ; les attribuer aux nihilistes ! En Turquie, où les constructions de bois sont aussi nombreuses, quoiqu’il n’y ait pas le moindre nihiliste, des incendies terribles détruisent souvent des quartiers entiers.

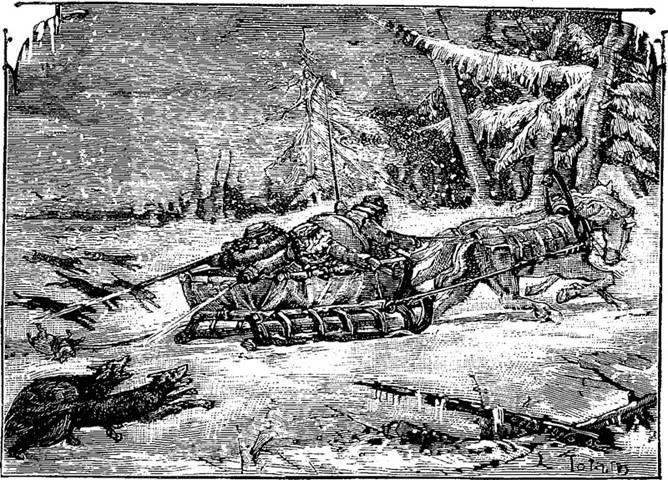

Traîneau de paysan

L’aspect des rues pendant les jours de fête est original, mais dégoûtant ; pour s’amuser, le peuple russe boit à se griser et mange à être forcé de restituer. Il n’y a ni colonnes Rambuteau, ni établissements à trois sous, si bien que le moujick blesse les yeux d’une singulière façon, tandis que les oreilles sont choquées par ses propos orduriers ; il est impossible aux femmes de sortir à pied ces jours-là, et en voiture elles doivent baisser constamment les yeux. Des gardovoï parcourent les rues ; ils ramassent les ivrognes qui ont roulé sur la glace, ils les placent dans des traîneaux : quelquefois cinq ou six ivrognes sont tassés les uns sur les autres dans le même véhicule ; on les porte au corps de garde ; ceux qui ne sont pas relevés à temps ne se réveillent que dans l’autre monde.

On peut dire que non seulement l’ivresse n’est pas punie, mais qu’elle est même encouragée en Russie ; l’impôt sur l’alcool rentre directement dans la cassette impériale, aussi les cabarets sont-ils innombrables et la police a-t-elle pour les consommateurs des soins tout maternels.

Comme tout doit être sanctifié, on voit dans tous les cabarets de saintes images devant lesquelles brûle une petite lampe, et le moujick se grise, jure, tient des discours indécents devant les emblèmes de la religion !

Si le Français, l’Italien ou l’Espagnol ruiné dit qu’il a mangé sa fortune, il se sert d’une expression impropre, mais le Russe peut en toute vérité affirmer qu’il mange et boit sa fortune. C’est bien le peuple le moins sobre du monde, comme aussi le plus grivois dans ses discours ; on a dit que le latin en ses mots brave l’honnêteté, on peut hardiment dire que le Russe fait plus que la braver, il l’insulte ; les jurons du peuple sont d’un sale à écœurer ; il ne soupçonne même pas les charmes de cette vertu charmante qu’on nomme pudeur ; pour s’en convaincre, il n’y a qu’à parcourir une ville russe ; les colonnes faisant défaut, les hommes pourraient au moins tourner le dos aux passants et faire face à la muraille ; mais ils ne prennent pas cette précaution, ils restent au milieu de la place ou de la rue et font ce que la nature leur impose parfois l’obligation de faire, préoccupés d’une seule chose… blesser la pudeur le plus possible.

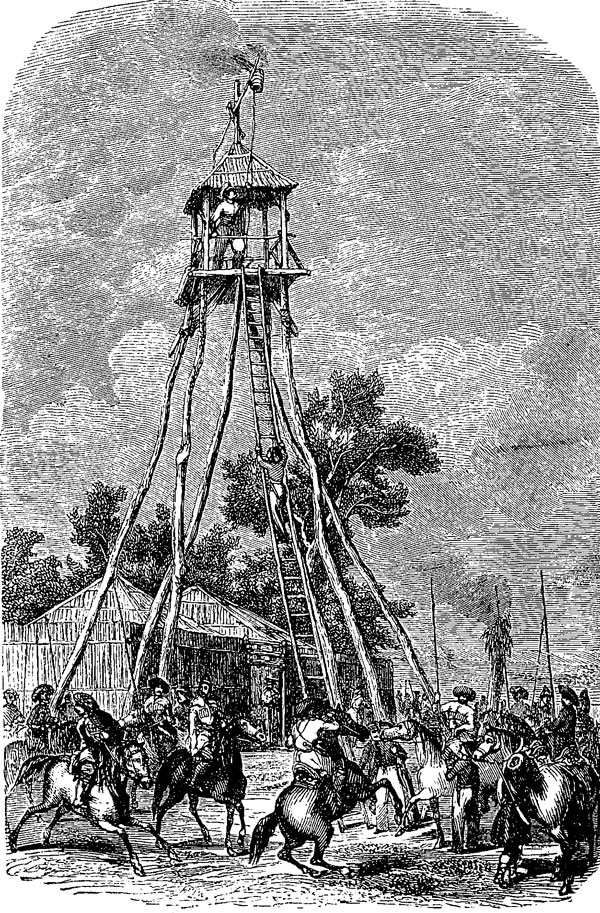

La fête des Katchelis, qui a lieu pendant le carnaval, sur la grande place Isaac, a un cachet bien russe ; elle offre aux curieux un aspect original et un sujet d’étude. La place est couverte de montagnes russes, de théâtres forains, de ménageries, de baraques de toute espèce. Le peuple s’y précipite en foule joyeuse et turbulente ; le grand monde vient s’y promener en traîneaux ; c’est à peu près le seul jour où les riches marchands se montrent ; ceux qui ont de par les Guildes droit à deux chevaux, s’étalent orgueilleusement dans de riches traîneaux drapés dans de belles fourrures. Le type particulier de la riche marchande russe, c’est un embonpoint phénoménal dont elle paraît très fière ; elle a l’air de dire à la foule : Il faut avoir les moyens de manger à satiété pour arriver à ce volume corporel !

La cour vient aussi se promener aux Katchelis, ce qui contribue à donner plus d’éclat encore à cette fête populaire. Mais la chose peut-être la plus étrange de Pétersbourg, celle qui n’a pas d’équivalent comme originalité de coup d’œil, dans toute l’Europe, c’est le marché qui se tient à Noël sur la grande place de la Sennaïa ; là, sur des tables, sont rangés des cochons, des veaux entiers, des bœufs coupés en deux, à coups de hache ; sur d’autres tables sont amoncelés des poissons gelés, qui arrivent de quatre cents lieues ; à côté, on voit des pyramides de faisans venant d’Autriche, des jambons venant de l’intérieur de la Russie. Pétersbourg est forcée de s’approvisionner à trois et quatre cents lieues de distance.

On voit comme vendeurs tous les types englobés dans l’empire russe, depuis le Lapon jusqu’au Samoyède ; aussi le pittoresque y brille d’un vif éclat. Toutes les ménagères viennent acheter là leurs provisions d’hiver ; l’une fait placer à côté d’elle, sur son traîneau, un veau ; une autre emporte un cochon ; une troisième un quart de bœuf. Elles traversent la ville avec ces singuliers compagnons de voiture ; j’ai vu même des hommes du peuple emporter à bras le corps un veau entier. On enterre cette viande, qui est déjà gelée, dans de la neige ; elle peut se conserver ainsi plusieurs mois.

La Néva offre, elle aussi, en hiver, un spectacle très pittoresque ; c’est au moment des courses, qui ont lieu sur la surface unie et plane de ses eaux glacées. Des Lapons amènent à Pétersbourg des attelages de rennes ; ils organisent des courses qui présentent un attrait de singularité, celui de la sauvagerie polaire singeant les amusements des peuples civilisés.

On appelle un bel hiver, en Russie, celui où le froid se maintient entre 18 et 25 degrés au-dessous de zéro ; et, de fait, cette contrée marécageuse n’est supportable que lorsque la neige, bien durcie, forme une couche épaisse et dure sur le sol. Mais une erreur très accréditée est celle qu’on souffre du froid dans cette contrée, tandis qu’en réalité on n’y souffre que de la chaleur intense et malsaine qu’on trouve dans toutes les maisons, aussi bien dans le palais que dans la cabane du pauvre… Cette chaleur humide et l’air impur qu’on respire rendent anémiques, surtout les enfants et les femmes. Si bien que le printemps arrivant, le peuple russe éprouve le besoin d’aller respirer l’air des champs à pleins poumons. Dans les rues, l’air est sec, le froid rigoureux ; mais, comme on a le bon esprit de se vêtir en conséquence, on supporte ce climat glacial sans prendre ni rhume ni bronchite. Les hommes mettent au-dessus de leurs fines bottes des caoutchoucs doublés en flanelle, qui montent au-dessus de la cheville et qui tiennent les pieds très chauds ; en entrant dans les maisons, ils les quittent dans l’antichambre et ils arrivent au salon finement chaussés. D’autres mettent par-dessus leurs chaussures de grandes bottes fourrées ; la pelisse descend jusqu’aux pieds, son col rabattu garantit le cou et les oreilles ; la tête est préservée du froid par un bon gros bonnet de fourrure. Les femmes mettent aux pieds de grosses bottes de fourrure par-dessus leurs élégantes bottines. Elles ont une grande pelisse qui les enveloppe entièrement, elles portent un gracieux et chaud bonnet de fourrure ; et ensuite, pour bien préserver le cou, les oreilles et une partie du visage des âcres caresses de la bise, elles s’enveloppent la tête dans un immense châle de laine d’un tissu si fin et d’une laine si souple, qu’un châle ayant deux mètres carrés passe dans une bague ; ceux-là, il est vrai, coûtent quatre ou cinq mille francs. Mais avec cent cinquante ou deux cents francs, on en possède un qui, pour n’être pas une merveille de finesse, est joli et chaud. Après l’avoir passé plusieurs fois sur la tête, la mode veut qu’on l’attache derrière, les bouts retombant sur le dos.

Ainsi vêtue, une femme peut affronter un froid de vingt-cinq degrés ; en rentrant chez elle, bien vite elle se débarrasse de tout cela dans l’antichambre. Dans toute sa maison, depuis le plus petit couloir jusqu’à la chambre à coucher, elle trouve une température uniforme de 16 à 19 degrés de chaleur ; elle peut s’asseoir près d’une fenêtre sans rien craindre, toutes les ouvertures ayant double porte et double fenêtre, étant bien calfeutrées et ne laissant passer aucun filet d’air. En France, c’est surtout dans les appartements qu’on s’enrhume.

Si elle va en visite, les domestiques de la maison où elle est la débarrassent de ses bottes et de ses fourrures ; elle entre dans les salons en taille et en cheveux, avec des chaussures intactes. Nous, en France, nous sommes bien les gens les moins pratiques du globe, et pas du tout industrieux. Ainsi, nous avons des hivers très froids et nous gelons dans nos maisons, tout en dépensant beaucoup pour le chauffage… Il serait si facile de faire mettre des doubles portes et des doubles fenêtres, et de faire poser dans les antichambres, par exemple, de ces grands poêles en faïence, de la hauteur de l’appartement, et qui chauffent deux et trois pièces à la fois. Mais la sainte routine est là qu’il faut conserver et s’enrhumer chez soi, entre une cheminée qui vous brûle la figure et une porte ou une fenêtre qui vous glace le dos.

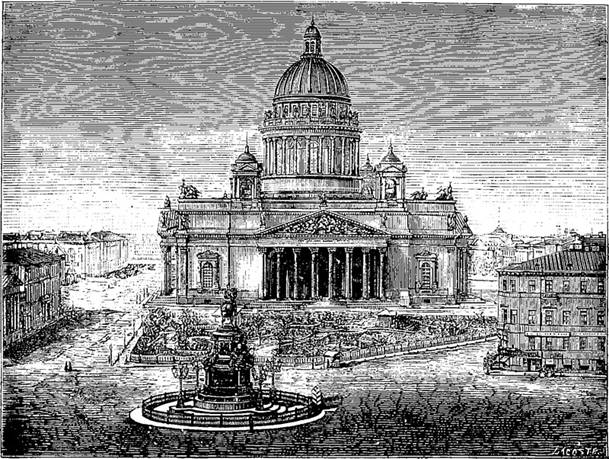

Vue

de la Néva en face le quai anglais

Le dôme

que l’on aperçoit est celui de Saint-Isaac

Nous devons aussi nous astreindre à suivre le tyran anonyme et insaisissable qu’on nomme mode, et alors que nous avons 10 et 12 degrés de froid et quelquefois davantage, porter des chapeaux ne nous couvrant que le chignon, la gorge et les oreilles nues, avoir des petites bottines aux pieds et prendre des bronchites, des rhumes et des fluxions de poitrine. Les Russes disent qu’ils gèlent chez nous ; ils ont raison. Pour moi, dès que le froid devient rigoureux, je songe à aller en Russie.

Nous sommes, nous Français, les victimes du froid, nous le subissons bêtement ; les Russes le font servir à augmenter le nombre de leurs jouissances. Ainsi bien douillettement enveloppés de fourrures, assis dans un gracieux traîneau, emportés par de bons chevaux, ils éprouvent un bien-être ineffable à avoir chaud tandis que le ciel et la terre grelottent.

Chez eux, dans des appartements spacieux, ils se font une température douce et uniforme ; les femmes restent en peignoir de mousseline, tandis qu’elles voient par les fenêtres la neige tomber, tomber toujours, et recouvrir les toits et les rues d’un blanc et hivernai manteau, elles se frottent les mains et disent : Quelle charmante chose que le froid !

Mais, si l’hiver est une belle saison à Pétersbourg, le printemps, l’automne et l’été y sont horribles. En janvier ou février, il faut déjà songer à ce maudit dégel ; on doit faire casser la glace qui se trouve dans les rues et la faire transporter hors la ville, sans quoi, le dégel arrivant, cette masse de glace transformerait les rues en ruisseaux boueux et les places en immenses marais. Ce sont les paysans finnois qui arrivent dans la ville pour faire ce travail ; ils viennent couchés dans leurs traîneaux de bois, qui ont un peu la forme d’une barque ; ils doivent se nourrir, fournir les pelles, les piques et le traîneau, et ils gagnent à peu près un franc par jour. En mars, cinq ou six mille paysans sont occupés à ce travail ; les rues sont impraticables. On casse aussi la glace qui est sur les toits, et les passants en reçoivent des blocs énormes sur la tête. Les portiers la cassent devant leur porte et vous lancent les morceaux dans les jambes ; si on se permet de leur faire une observation, l’avalanche d’injures s’ajoute à celle de glaçons.

Le dégel partiel arrive, il pleut, il neige, il grêle, un vent violent vous cingle le visage ; c’est un gâchis indescriptible. La ville n’ayant pas d’égouts, l’eau ne peut s’écouler, elle forme des étangs d’un mètre de profondeur ; à la lettre, on peut se noyer dans Pétersbourg, en tout cas on est éclaboussé des pieds à la tête. Comme les canards et les bêtes de saint Antoine seraient heureux si on leur abandonnait cette ville !

Presque toutes les maisons ont de grandes cours dans lesquelles on jette, pendant l’hiver, toutes sortes d’immondices ; la chaleur arrivant, elles deviennent des foyers d’infection.

Enfin, les vents deviennent impétueux et froids, la glace de la Néva fait entendre des craquements formidables… c’est le moment terrible, celui des inondations ; les Pétersbourgeois anxieux se demandent si leur ville va disparaître ou si l’eau, leur ennemie, leur accordera un sursis d’un an !

La glace se fend, s’ébranle, des blocs énormes se mettent en mouvement. Le canon tonne, il annonce que la Néva a bien passé (expression consacrée). Le peuple joyeux accourt sur les rives du fleuve, des intrépides mettent une barque à l’eau, pour pouvoir dire que les premiers ils ont traversé la Néva ; c’est une folie dangereuse, car souvent des blocs retardataires arrivent du lac Ladoga et peuvent broyer leur fragile embarcation.

Dans les bas quartiers de la ville, les inondations sont annuelles, les tchinoïskis (petits employés) les habitent, afin de payer moins cher de loyer. Pendant une quinzaine de jours, ils vivent dans des transes continuelles ; leurs hardes en paquets, prêtes à être emportées, ils écoutent si le canon ne va pas leur apprendre qu’ils doivent fuir leur logis.

En mai commencent les nuits sans ombres, les nuits ensoleillées. Ce phénomène magique est dans sa plénitude du 8 juin au 8 juillet ; c’est pour la Russie six semaines de fêtes et de parties joyeuses, pauvres et riches veulent contempler le spectacle sublime que leur offre l’artiste Dieu.

C’est à la pointe des îles faisant face à Cronstadt qu’on doit aller pour jouir de ce spectacle dans toute sa grandiose poésie ; on voit l’astre roi s’enfoncer dans les flots, laissant sur l’onde comme une longue traînée de poudre d’or, et dans l’espace une longue traînée de lumière. Ce n’est plus le soleil, c’est son reflet ; ce n’est plus le jour qui illumine la terre, c’est une sorte de crépuscule lumineux qui donne aux hommes et aux choses un aspect fantastique. Des lueurs étranges se montrent de-ci et de-là, elles promettent une orgie de lumière ; on attend, l’âme est prise d’une sorte d’angoisse, s’attendant à des féeries brillantes. Rien ne vient, les lueurs donnent toujours une lumière rappelant celle de la lumière électrique, tout se dessine vaguement, on se croirait entouré de spectres ou dans un théâtre donnant une gigantesque féerie… Le théâtre est la terre. Dieu est l’auteur de la féerie !

Ce crépuscule dure deux heures environ ; puis, soudain, au nord se montrent des teintes brillantes et safranées, elles annoncent l’aurore, le jour vient de finir et déjà il arrive !

Les oiseaux, les insectes, ont eu à peine le temps de s’endormir, le soleil vient leur battre le réveil, ils se mettent à voleter effarés, ne comprenant pas pourquoi la nuit a été aussi courte.

La lune, le soleil, les nuits polaires, l’atmosphère lumineuse, les crépuscules dorés, voilà pour la poésie. Mais avec la chaleur, la prose horrible vient ; l’été est asphyxiant à Pétersbourg, on respire des miasmes impurs ; pendant le jour on subit une chaleur de 25 et 30 degrés, et dès le coucher du soleil, on grelotte sous l’action d’un brouillard épais et glacial.

Les ruisseaux représentent les égouts absents ; le canal et les marais avoisinant la ville empestent l’air d’émanations putrides.

La cour quitte la ville, c’est le signal attendu avec impatience, la capitale se vide par enchantement, chacun fait ses préparatifs avec une dextérité vertigineuse ; les riches s’en vont à l’étranger, les bourgeois, les banquiers, les employés louent une campagne dans les environs.

Le peuple ne loue jamais son tandis que pour dix mois. À la fin du printemps les pauvres gens ont tellement souffert dans leur bouge insalubre, qu’ils sont épuisés ; leurs enfants, hâves et pâles, ressemblent à ces fleurs coupées qui s’étiolent depuis huit jours dans des vases. Ces petits êtres ont besoin, pour renaître à la vie, de l’air pur des champs, c’est pourquoi leurs parents s’en vont passer avec eux trois mois chez les paysans finnois. On les voit quitter la ville famille par famille, hommes, femmes et enfants marchent gaiement autour d’une charrette sur laquelle gisent pêle-mêle leur mobilier et leurs bardes.

Les quelques personnes retenues à Pétersbourg vont chaque jour respirer l’air à la pointe des îles… J’aurais dû dire l’humidité, car on devrait appeler ces îles le royaume des crapauds, en été, et le royaume des loups, en hiver.

Et pourtant les Russes ont construit dans ces sauvages parages des cottages, des chalets et des villas somptueuses ; ils ont transformé le marécage en un parc, qui est compris dans l’enceinte de Pétersbourg ; mais pour y arriver il faut traverser un quartier populeux qui attriste l’œil par ses sales petites bicoques, et qui attriste le cœur par la misère qui est peinte sur le visage et sur les vêtements des habitants.

Pendant neuf mois de l’année ces riches villas sont ensevelies sous la neige ou sous l’eau, le parc redevient marais ; mais pendant les trois mois d’été, les îles ont l’aspect que devraient avoir les séjours enchanteurs des fées, s’ils existaient.

Une nature factice et luxuriante est greffée sur la naturelle ; les fleurs y sont à profusion, les chalets sont cachés par d’épais rideaux d’arbustes et de fleurs rares. Tous les styles de l’Europe et de l’Asie sont représentés dans ces constructions princières ; le parc est un agréable composé de lacs, de prairies, de bosquets, de canaux, de grandes allées formées de bouleaux alignés et de miniatures de petites forêts de petits pins ; comme tapis, des crapauds et des grenouilles.

Cathédrale de Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg

C’est frais, c’est gracieux, le regard est charmé par les belles dames qui se promènent en ravissante toilette donnant le bras à des militaires en brillants uniformes. La nature ici fait un cadre harmonieux aux promeneuses.

L’impératrice y possède un chalet, et les îles, lorsque la cour s’y trouve, deviennent un séjour officiel où règne l’étiquette.

Il y a un théâtre d’été qui est très coquet ; de la salle on entend le murmure des rivières factices, tandis que par les fenêtres entrent les parfums de la riche flore implantée dans ce parc et maintenue par des efforts incessants.

On mène aux îles la vie qu’on mène à Pétersbourg l’hiver ; on s’y lève tard, on y fait trois toilettes par jour, on s’y visite en cérémonie, et l’on y joue toute la nuit.

Même en juillet et août, les soirées sont si humides et si brumeuses que dès huit heures le soir il faut s’envelopper de fourrures.

À la fin d’août, la pluie commence à tomber fine, drue ; les arbres se dépouillent de leurs feuilles, la nature réelle se montre, la factice s’évanouit comme un beau rêve à peine entrevu ; les riches habitants des îles font entasser à la hâte mobilier et atours dans des charrettes, et ils rentrent dans leurs palais. Les loups et les ours reviennent prendre possession de leur domaine.

À Péterhoff, il y a aussi un palais impérial. Lorsque l’empereur y passe l’été, le grand monde des courtisans va habiter dans les cottages environnants, très nombreux et très confortables.

Le palais de Péterhoff est imposant d’aspect ; il est bâti sur une terrasse élevée de soixante pieds qui fait montagne dans ce pays de plaines ; on y jouit d’un horizon immense : on aperçoit la Baltique, on peut distinguer les navires qui glissent sur ses flots bleus. Au pied de cette superbe construction commence un vaste parc dont les belles allées descendent jusqu’à la mer. Les jours de fêtes le parc est illuminé ; les vaisseaux de guerre, rangés en ligne, en face du palais, sont illuminés aussi, le spectacle est magique et grandiose.

Ces jours-là, l’autocratie permet à son peuple de venir assister à la féerie des illuminations, et le peuple russe se comporte avec un tact discret égal à celui des courtisans consommés.

En plus du palais, il y a dans le parc un petit cottage gothique qui appartient à l’empereur ; c’est une maison anglaise bien ombragée et entourée de fleurs ; l’intérieur est confortable, mais tout bourgeois.

Péterhoff, tout comme les îles, n’a qu’un règne de trois mois ; l’hiver, il est revêtu de son blanc linceul et il devient d’une morne tristesse.

Dès septembre, à Pétersbourg, les nuits sont froides et sombres, le ciel est noir, la pluie glaciale vous transit, le vent vous cingle le visage ; les rues sont larges, mal éclairées ; la ville est encore privée des grands seigneurs, qui se gardent bien de retourner chez eux en automne. Il y a peu de piétons, pas de voitures ; les fenêtres des palais ne reflètent aucune joyeuse clarté. Pétersbourg est un sépulcre. Les seuls bruits qui viennent parfois troubler le silence de ce tombeau, sont les clapotements des roues des voitures dans l’eau des mares et le bruit de la pluie qui tombe par rafales. Par moments une voix humaine s’élève, celle d’un cocher insultant un autre cocher au passage, histoire de s’amuser un peu.

En octobre, ciel plus noir encore ; la neige alterne avec la pluie. Enfin la pluie cesse, la neige tombe à gros flocons serrés et drus ; elle tombe sans trêve ni repos, elle obscurcit l’atmosphère par sa blancheur, on n’y voit pas à deux pas devant soi. Elle commence par former un blanc tapis, c’est la belle saison qui revient ; mais si, par malheur, le thermomètre monte et s’il se produit un petit dégel, alors le gâchis est encore indescriptible.

Enfin le froid devient rigoureux, la neige se durcit en tombant, le blanc tapis s’épaissit, les traîneaux remplacent les drowsky. Hourra pour la neige ! Le high-life commence, le grand monde accourt de tous les points de l’Europe où il s’était éparpillé ; la ville s’anime, les salons s’ouvrent, c’est la belle saison pour les riches.

Mais pour le pauvre, c’est autre chose ! S’il est dans la rue, il s’aperçoit que ses bottes déchirées laissent ses pieds exposés à l’air glacial ; d’une main bleuie et à moitié gelée, il ramène sa vieille pelisse tout en lambeaux sur sa poitrine, et il acquiert la triste conviction qu’elle le garantit très mal des âcres baisers de la froidure : il a froid, très froid.

Les quais de la Neva à Pétersbourg

La misère, dans les pays au climat rigoureux, est d’une poignante désespérance ; elle est terrible à supporter et bien triste à voir ; le philosophe se dit en la voyant que pour imposer une vie si amère à certains peuples, il faut que le divin Créateur ait de bien grandes compensations à leur donner dans l’autre monde.

CHAPITRE III

Le grand monde russe

La société russe offre une étude particulièrement intéressante et curieuse, par la raison qu’elle représente une organisation unique dans le monde.

Alors qu’au xixe siècle, l’Europe entière, en fait de noblesse, commence à ne plus apprécier que celle des sentiments ; lorsqu’un homme s’appelant Martin, tout court, qu’il soit fils d’un paysan ou d’un bourgeois, s’il est bien élevé, instruit, intelligent et honnête homme, marche de pair avec les grands seigneurs, et tandis que les hommes portant les plus grands noms de l’Europe ne croient point déchoir en s’adonnant à l’industrie et à la finance, la Russie est encore le pays des castes et des préjugés : banquiers, agents de change, commerçants et marchands ne peuvent pénétrer dans la société qui reste le domaine exclusif de la noblesse.

Le préjugé est poussé si loin que, parle-t-on d’un négociant ou d’un marchand à un Russe noble, il prend un petit air de hautain mépris et vous répond :

— Oh ! c’est un marchand !

J’ai même bien souvent entendu cette phrase extraordinaire et typique : un Français peu au courant des idées russes, disait à un grand seigneur de ce pays :

— J’ai été très lié avec un de vos compatriotes M. un tel… le connaissez-vous ?

Le grand seigneur répondait :

— Un tel… mais ce n’est pas un Russe.

— Mais, ripostait le Français, il m’a dit qu’il était né à Moscou et de parents moscovites.

— C’est bien possible, mais c’est un marchand.

Ceci était dit de façon à sous-entendre… ce n’est qu’un marchand… ! Même la plus haute aristocratie d’Europe n’a jamais eu cette morgue.

En critiquant les préjugés russes, je suis d’autant plus à l’aise, que les écrivains et les artistes sont traités sur un pied d’égalité par la noblesse russe.

Il m’a paru intéressant de jeter un regard indiscret sur le passé des grands seigneurs de cette contrée, afin de voir si leur origine était telle qu’elle pût excuser ce grand dédain envers le bourgeois.

J’ai étudié tous les documents relatifs à leur histoire, et ce que j’y ai découvert m’a prouvé que la noblesse russe est un peu la bouteille à l’encre. Remonter à l’origine des illustres familles est impossible et voici pourquoi. Jusqu’à Ivan III, les boyards sont des guerriers, des grands chefs militaires, à qui les Ruricks ont donné des titres, des terres et une certaine puissance, en reconnaissance des services qu’ils leur ont rendus ; mais Ivan III, ce Machiavel hyperboréen, a fait ce qu’ont fait Ferdinand V en Espagne, Henri VIII en Angleterre, et Louis XI en France, il a commencé une lutte terrible contre les boyards, il les a exilés, les a massacrés, les a dépouillés et il a donné leurs titres et leurs terres à des créatures à lui… et ces nouveaux nobles substitués aux premiers ont eu une descendance !

Ivan IV, ce tigre couronné, a fait, lui, une vraie hécatombe de boyards. Pour avoir assez de bourreaux à ses ordres pour cette triste besogne, il s’était fait une garde d’honneur composée de tous les bandits et aventuriers de son pays, il leur avait donné le nom d’opritchinikis.

Les opritchinikis avaient mission de faire bouillir les nobles dans des marmites, de les faire monter sur les bûchers ; les massacres se faisaient en grand, car dans un seul jour Ivan IV fit tuer huit cents boyards, et huit jours après, se ravisant, il se dit que détruire les loups n’était point assez et qu’il fallait étouffer les louves et les louveteaux ; il donna un ordre à ses misérables opritchinikis, et dans la nuit, ces hommes cernèrent les maisons des veuves de ces boyards, ils enfoncèrent les portes et, à coups de fouet, ils forcèrent ces femmes ainsi que leurs enfants à sauter tout nus de leur lit, à descendre dans la rue. Il faisait un froid de 28 degrés ! À coups de fouet encore ils poussèrent ces pauvres créatures vers la place du Kremlin, où les attendait Ivan entouré de son état-major d’officiers d’opritchinikis… Le monstre s’amusa à considérer un instant ce spectacle affreux, de femmes et d’enfants nus, affolés d’épouvante, bleuis par le froid et par les coups de fouet ; lorsque sa barbarie fut rassasiée, il donna l’ordre de chasser à coups de fouet ce troupeau humain dans une des forêts qui environnent Moscou.

L’ordre fut exécuté, huit cents femmes et deux ou trois mille enfants furent dévorés par les ours et les loups.

Ce fait est historique.

Ivan IV pilla les maisons de ses victimes, il prit pour lui l’or et les bijoux, et il donna à ses bourreaux, les opritchinikis, les propriétés et les titres des boyards massacrés.

Ces bandits anoblis par ce crime monstrueux ont eu, eux aussi, une descendance !

Boris Godounoff, l’usurpateur tatar qui a succédé à Ivan IV, a continué la guerre contre les boyards et, lui aussi, a donné des titres de noblesse à de vulgaires ambitieux qui l’avaient aidé à faire assassiner le jeune fils d’Ivan IV, et à faire passer au fil de l’épée tous les habitants de la ville d’Onglisch qui avait été témoin de ce crime !

Les nouveaux anoblis ont aussi laissé une descendance.

Fœdor, le troisième des Romanofs et le frère aîné de Pierre Ier, ennuyé des réclamations des nobles dépossédés, ne sachant plus s’y reconnaître, entre les anoblis et les anciens nobles, entre les vrais et les faux nobles, leur donna à tous l’ordre de venir à jour et heure dits au palais, avec leurs titres en main ; ils arrivèrent avec empressement, Fœdor les attendait, assisté de l’évêque orthodoxe. Il prit les titres, les plaça à côté de lui sur une table. Lorsqu’ils furent tous amoncelés les uns sur les autres, le souverain fit un signe au prêtre qui prit la parole, et dans un long discours fit le procès de la noblesse russe, prouva que son origine n’était ni glorieuse ni patriotique. Les nobles, formés par l’autocratie à toujours applaudir à ses actes et à ses paroles, applaudirent les paroles de l’évêque ; alors Fœdor prenant tous les titres les jeta dans le feu en disant : « Voilà la seule chose due à ces paperasses. » Les nobles applaudirent encore !

Depuis cette époque, plus de parchemins, plus moyen de distinguer les descendants des familles dépouillées de ceux des familles usurpatrices. Il est difficile de reconnaître les fils des anciens boyards, de ceux des aventuriers au service d’Ivan IV.

Il est vrai que la destruction de ces parchemins permet à tout Russe de se dire descendant d’un neveu de Rurick ; pour n’avoir pas à le prouver, il a un excellent prétexte.

Pierre Ier, ainsi débarrassé d’une noblesse gênante pour son autocratie, a pensé qu’il lui serait commode de n’avoir pour sujets que des soldats, et pour nobles que ceux que sa faveur anoblirait, et il a non seulement centralisé tout le pouvoir en ses mains, mais il s’est arrogé le droit de fixer la valeur humaine, de lui donner un numéro, et d’assigner aux soixante-quinze millions d’êtres humains auxquels il commandait le rang social qu’ils devaient occuper dans la société. Par cette invention merveilleuse, l’homme naît zéro en Russie, l’autocrate lui cloue, par caprice ou faveur, un numéro sur le dos, et le pouvoir lui dit : Malheureux, misérable créature, par toi-même tu n’es rien ; ma bonté seule peut te donner une valeur. Sois donc souple et courtisan.

Mais au point de vue de l’intérêt et de l’agrément du despote, le tchinn, établi par Pierre Ier et perfectionné par Catherine II, est une invention merveilleuse ; elle divise tous les Russes en deux armées, la militaire et la civile, toutes les deux soumises à la rigoureuse discipline militaire… La Russie n’est plus qu’un vaste camp ; l’autocrate est le général en chef, faisant tout marcher au pas et tambour battant.

Tous les Russes ne sont plus que des automates devant exécuter sans raisonner les ordres reçus… si bien que l’ingénieur, l’architecte, l’avocat, l’employé ne sont que des soldats ou des officiers, passibles des lois militaires et pouvant être envoyés soldats à vie dans une compagnie disciplinaire, comme minimum des peines encourues.

Le tchinn, comme vous allez le voir, offre plus d’un agrément encore au souverain, il lui donne le droit de fixer la valeur humaine, le rang à tenir dans la société ; il lui permet de dénoblir qui bon lui semble.

Voici comment se pratique cette chose étonnante : Le tchinn se compose de quatorze classes qui englobent tous les hommes, depuis le ministre jusqu’au sacristain ; chacune de ces classes est assimilée à un grade dans l’armée. Ainsi les ministres et les hauts fonctionnaires sont des généraux civils.

Un chimiste distingué est général en chimie ; les plus petits employés, les étudiants non titrés et les sacristains font partie de la dernière des catégories du tchinn, et ils sont assimilés aux sergents et caporaux.

Seuls les marchands, négociants, trafiquants, banquiers et financiers sont en dehors du tchinn ; mais nous verrons tout à l’heure qu’ils n’ont pas échappé à la manie de classification.

Tous les Russes compris dans une des quatorze catégories du tchinn sont nobles de plein droit, mais ceux-là seuls appartenant aux trois premières catégories jouissent des privilèges attachés à la noblesse.