LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE

— LITTÉRATURE RUSSE —

Tatiana Alexinsky

(Алексинская

Татьяна

Ивановна)

1886 — 1968

PARMI LES BLESSÉS

Carnet de route d’une aide-doctoresse russe

1916

Librairie Armand Colin, Paris, 1916

©

Ce texte est publié avec l’accord des héritiers de Tatiana

Alexinksy ; le téléchargement est autorisé pour un usage personnel, mais toute

reproduction est strictement interdite. Texte copié et préparé par Mireille

Salvini,

Un train sanitaire. — Récits de

blessés. — Le départ. — Types d’infirmières.

Notre train

sanitaire est tout à fait une ville roulante, une petite ville provinciale,

avec ses petites affaires, ses petites occupations, ses petits intérêts.

Au milieu du train

se trouve une voiture de première classe pour le personnel ; il en vient

ensuite une de troisième classe, dont une moitié nous sert de salle à manger,

et l’autre de salle de pansement. Puis les voitures servant de cuisine, de

glacière, de resserre pour le linge propre et pour le linge sale ; une

voiture est affectée au logement de nos sanitary,

c’est à dire des infirmiers, des brancardiers, etc. Les sanitary exceptés, tout le personnel est « civil » et

composé exclusivement de femmes. Notre train est un train féministe, ce qui

m’inspire une sorte d’orgueil.

Les compartiments

administratifs et ménagers de notre train sont précédés et suivis des voitures

transportant les blessés : pour les officiers, une voiture de deuxième

classe ; pour les soldats, quatorze wagons à marchandises, aménagés en

ambulances et appelés tieplouchki, et

huit voitures de quatrième classe. Ces dernières sont occupées par les hommes

légèrement atteints ; les quatorze autres wagons sont ceux des grands

blessés. Certains sont pourvus de huit lits mobiles spéciaux avec des matelas

mous, sur lesquels on place les brancards où sont étendus les hommes.

Tout le temps, notre

train est en mouvement. Formé à Moscou, il a quitté son point de départ, au

commencement de la guerre, à l’état embryonnaire, emportant tout le matériel

médical et le personnel, mais n’ayant pas encore son nombre actuel de

voitures : les nouvelles lui furent « accrochées » dans une des

grandes villes proches de la bataille ; et il est devenu ce qu’il est

aujourd’hui : un long « train sanitaire » à trois dizaines de

wagons.

Quand je commençai à

faire connaissance avec mes collègues, je ne fus pas peu surprise, je l’avoue,

en entendant pour la première fois les noms de nos infirmiers : tous ces

noms sont à consonance germanique ; pas un seul Russe parmi eux.

Beaucoup de nos sanitary ont aussi l’aspect typique des

Allemands : les yeux clairs, les cheveux blonds ou roux, les traits mous

et les mouvements lents et méthodiques. Et ce n’est pas une illusion : ils

sont allemands en effet. Ce sont des menonites, c’est à dire des membres d’une

secte évangélique venus en Russie sous la grande Catherine, qui aimait les

philosophes français et les colons allemands. Ils se sont réfugiés chez nous

pour échapper aux persécutions religieuses qu’on leur avait fait subir d’abord

dans les Provinces-Unies, ensuite en Prusse.

La Russie est

vraiment un pays de possibilités illimitées : son gouvernement, qui

poursuivait les sectes chez ses propres sujets, accueillit ces hommes à qui

l’étranger refusait la liberté de conscience. Il leur donna des terres

cultivables dans le midi du pays, il les exempta des impôts, et, respectueux de

leur religion, qui interdit de tuer et de faire la guerre, il les dispensa du

service militaire armé, en les réservant pour les services auxiliaires et

sanitaires.

Comme infirmiers,

ces Allemands russes sont parfaits : très doux pour les blessés, très

ponctuels et très intelligents. Chacun de nous voit bien qu’on peut avoir toute

confiance en eux.

*

* *

Dans chaque tieplouchka, il y a place pour douze

blessés.

Le tieplouchka est un wagon à marchandises

avec un poêle au milieu ; des lits sont placés sur le plancher ou

accrochés aux parois, sur trois étages. Le total des voitures pour les blessés

est, dans notre train, de vingt-trois. Une aide-doctoresse, assistée d’une

sœur, a sous sa surveillance dix wagons avec des « blessés légers »

ou six avec de « grands blessés ».

Moi, je suis chargée

de six wagons de « grands blessés ».

Avant le départ du

train, nous devons interroger chaque blessé, savoir quand il a été pansé pour

la dernière fois et quel est son état.

On monte dans les tieplouchki par des marchepieds mobiles,

qu’on enlève au départ. Il faut se hâter pour parvenir à examiner tous les

blessés avant que le train se mette en marche. Au cas contraire, on risque de

rester dans la tieplouchka jusqu’au

prochain arrêt, parce que les véhicules ne communiquent pas et qu’on ne peut

passer de l’un à l’autre sans descendre. Or, on ne sait même pas quand viendra

la halte : il n’y a pas d’horaire fixe en temps de guerre. Parfois, le

train roule pendant plusieurs heures de suite ; parfois, il s’arrête

toutes les dix minutes.

Pendant que je

courais à la pharmacie, installée dans une voiture de troisième classe, le

train est parti.

J’ai donc dû monter

dans la tieplouchka la plus proche et

y rester. Je refais les pansements si c’est nécessaire, je m’assieds sur un lit

et j’entame la conversation avec les hommes. Chacun me raconte comment il a été

blessé et évacué, me donne ses impressions.

« Ma petite

sœur, dit un des soldats, on nous transporte à N..., et ma famille habite à

V... ; notre train passera par V... ; permettez-moi d’y descendre. Je

verrai mes parents et puis je viendrai tout seul à N.... »

Je réponds que je

n’ai pas le droit de l’autoriser à quitter le train et que même le médecin en

chef ne peut pas le faire, parce que cela regarde les autorités militaires.

« Il ne me

reste donc qu’à descendre à V... sans permission ? dit le soldat

mi-interrogativement.

— Si je ne peux

pas vous donner la permission, je ne peux pas non plus vous retenir de force

dans ce wagon, lui dis-je. En tout cas, n’oubliez pas que votre lieu de destination

est N.. et, après avoir passé deux ou trois jours à V... chez les vôtres, allez

à N... et présentez-vous au commandement de la place. »

Deux autres blessés

expriment aussi le désir de rester quelques temps à V... pour des raisons

semblables. Je ris et leur dis que tout un wagon de blessés ne peut pas

s’esquiver à V... sans qu’on s’en aperçoive.

Le train s’arrête.

Je passe dans une autre tieplouchka.

De nouveau le pansement, la conversation. Un nouvel arrêt du train, et je suis

dans la troisième voiture. Je les visite ainsi tous les six.

La nuit vient. Très

fatiguée, je termine mon travail et je vais au wagon-salle à manger. Mes

collègues sont déjà là, et nous nous mettons à table : il est l’heure de

dîner.

*

* *

La gare de

V... ; je descends sur le quai. Deux des blessés qui peuvent marcher

descendent aussi.

Une foule

d’habitants de V.. les entoure : des vieilles femmes, de jeunes garçons,

des ouvriers, des moujiks, des employés de chemin de fer. Ils interrogent les

blessés : D’où viennent-ils ? Contre qui se sont-ils battus ?

Quel air ont les Allemands, et sont-ils braves ? Chaque soldat répond à sa

manière. Il y en a qui admirent la préparation technique des Allemands :

« Savez-vous comment ils construisent leurs tranchées ? Une

automobile traîne une charrue qui creuse une tranchée d’un seul coup, une

tranchée telle qu’on y est bien protégé contre les shrapnells et les obus. Et

nous ? Nous ne creusons qu’avec une petite bêche. Il nous est très

difficile de les vaincre. »

La foule écoute ces

paroles avec tristesse, la tête basse. Une vieille femme essuie des larmes.

Elle songe sans doute à son fils, qui est allé combattre cet ennemi si

puissant.

Un autre soldat ne

partage aucunement l’avis pessimiste de son camarade. Il n’a que du mépris pour

les Allemands.

« Ils pourront

faire durer la guerre autant qu’ils voudront et rester dans leurs tranchées des

années entières, mais ils ne nous vaincrons jamais. Nous les briserons, bien

sûr, nous les briserons. Nous avons déjà brisé les Autrichiens. Quant aux

Allemands, il faut seulement avoir de la patience. Il ne faut pas se hâter de

faire la paix. Il n’est pas difficile de la faire, mais qu’est-ce qui en

sortirait ? Voilà à quoi il faut penser... », disait ce blessé en

pérorant.

Son langage

encourageait visiblement la foule.

*

* *

Le lendemain, vers

midi, nous étions à N.... On déchargeait le train. Je me trouvais sortie de la

gare et aidais à placer les blessés dans les traîneaux, qui les emmenaient aux

hôpitaux en glissant rapidement sur la neige épaisse. Le train contenait quatre

cents blessés ; et leur transport dans les traîneaux dura plus d’une

heure. La population fit aux soldats un chaud accueil. On leur donnait du pain,

des baranki, des pommes, des

cigarettes. Chacun apportait ce qu’il pouvait.

*

* *

Le personnel médical

de notre train compte treize personnes, dont onze femmes. Oui, c’est vraiment

un train féministe.

Le médecin en chef

est une « doctoresse » de quarante ans. Pour l’énergie, elle ne le

cède à aucun homme. Pour l’hospitalité, elle ressemble à une châtelaine :

tous les hôtes trouvent chez elle un bon accueil.

Elle traite bien ses

subordonnés, mais elle a ses petits caprices, ou plutôt ses bizarreries. Elle

surveille étroitement la vie sentimentale des jeunes filles qui travaillent dans

son train et intervient, parfois très maladroitement, toutes les fois qu’elle

soupçonne un commencement de roman.

De temps en temps,

elle leur adresse des discours où elle combat violemment ce qu’elle appelle

avec une sorte de mépris « l’instinct sexuel » et se révolte contre

la « faiblesse » des femmes.

Son androphobie

s’explique peut-être par des raisons personnelles. Elle a divorcé depuis dix

ans. Elle menait avant la guerre une vie indépendante, remplissant un emploi de

médecin dans un zemstvo provincial. Elle a un fils, élève d’un collège. La

guerre déclarée, elle quitta ses occupations habituelles, ses malades, son

fils, et alla où l’on se battait.

Les autres femmes

qui travaillent dans notre train sont pour la plupart de vraies

« intellectuelles » russes, qui ne peuvent pas se satisfaire de la

vie ordinaire dans les coins provinciaux de l’immense empire et cherchent un

débouché à leurs forces morales et à leurs aspirations sociales. La guerre les

attire, comme faisaient précédemment toutes les luttes et les souffrances du

peuple.

Une de mes collègues

est venue chercher un salutaire oubli de ses malheurs : elle a perdu son

fils, qu’elle aimait follement, et son mari, qui était pour elle non seulement

l’homme aimé, mais un ami et un camarade véritable.

Une autre, encore

jeune, a déjà réussi à passer une dizaine d’années à la campagne comme

maîtresse d’école. Elle cultivait le champ de l’instruction populaire dans des

conditions très désavantageuses, parmi une population grossière et illettrée,

sous la lourde autorité de la bureaucratie et de la police. Elle est aigrie et

dure, et la première impression qu’elle fait n’est pas bonne. Mais, quand elle

soigne les blessés, le vrai fond de son âme s’aperçoit, et à travers un ton

volontairement rude, brille une parole de caresse, un sourire d’amour, dont

elle encourage ceux qui souffrent :

« Il n’y a pas

de quoi gémir ! Aie de la patience pour une petite minute ! ça te

fait mal, mon pansement ? Mais ça te guérira tout de même, n’est-ce

pas ? »

Et elle le regarde à

travers ses lunettes comme si elle voulait lui demander pardon....

Une troisième sœur

est maîtresse d’école de village, elle aussi. Elle a connu la misère et les

labeurs. Son vieux père habitait un village distant de dix verstes. Elle

l’aimait beaucoup. Elle voulait le voir le plus souvent possible.

Mais, n’ayant pas

d’argent pour prendre une voiture, elle allait le retrouver plusieurs fois par

semaine, en fille pieuse, à pied, malgré la boue et les intempéries.

« Je mets mes

pieds dans de grosses bottes de moujik et je vais voir mon père. Je me suis

accoutumée à marcher longtemps », disait-elle, comme pour s’excuser, quand

elle me faisait part de son rêve secret : s’engager comme volontaire dans

l’armée active.

Elle n’est venue

dans notre train que pour être plus près de la bataille et se faire enrôler, à

la première occasion, dans un régiment qui se bat, devenir soldat et partager

le sort des soldats.

Elle a passé une

moitié de sa vie au milieu des paysans, à élever leurs enfants. Et, maintenant

qu’ils sont devenus soldats, elle veut continuer à être avec eux et parmi eux.

Heureusement, son

désir sera bientôt exaucé.

En route pour la Galicie. — Une engagée

volontaire. — Le bon colonel. — En route vers les positions. — Un bombardement.

— Arrivée à Pétrograd.

Notre

train est envoyé à D... en Galicie. Pour y arriver, nous devons traverser le

San. En nous en approchant, nous rencontrons beaucoup de trains

militaires ; un échelon après l’autre nous dépasse rapidement. Ils amènent

des renforts : une grande bataille se développe en ce moment au-delà du

San.

Quand un train

militaire nous dépasse, le nôtre s’arrête. Nous mettons la tête aux fenêtres et

crions notre salut aux soldats, qui nous répondent amicalement. Aux

croisements, les trains militaires stationnent parfois à côté du nôtre. Les

officiers sautent des wagons et montent chez nous. Nous leur offrons du thé, du

café, des douceurs. Mais ce n’est pas cela qui les attire.

« Nous sommes

heureux de passer quelques minutes dans un milieu qui nous rappelle la

famille », nous disent-ils.

Parfois, ils n’ont

pas le temps d’avaler une gorgée. Le clairon sonne, et ils se précipitent vers

leur train, abandonnant le verre de thé encore plein et notre salle à manger,

si confortable.

Durant cette

journée, beaucoup d’officiers de divers échelons nous ont rendu visite.

Un groupe de tout

jeunes gens, ayant remarqué le café et le saucisson sur la table, n’a pu

retenir un sourire enfantin.

« Ne vous gênez

pas, je vous en prie, soyez comme chez vous : prenez du saucisson, dit une

de nos sœurs. Quant au café, nous allons le réchauffer tout de suite. »

Le plus jeune coupe

des tranches de saucisson. Le café fume. Mais, hélas ! le clairon appelle

déjà, et nos hôtes s’envolent.

« Vous

régalerez mon frère à ma place, nous crie l'un d’eux. Il arrivera par le

prochain train. »

Les trains passent

l’un après l’autre. Ils apportent des nouvelles inquiétantes. On dit que les

Autrichiens auraient pris l’offensive et que les Allemands auraient jeté des

troupes du nord sur le sud-ouest. Notre armée aurait dû reculer. D..., où nous

allons, aurait été évacuée.

Le personnel de

notre train s’agite.

« Si nous

sommes renvoyés en arrière au lieu de continuer notre chemin, cela signifiera

que les nôtres ont commencé la retraite. »

Cependant notre

train marche toujours en avant, très lentement il est vrai, mais il avance. Des

trains militaires le dépassent à chaque instant.

À la petite gare de

K..., tout près du San, nous nous arrêtons à côté d’un échelon militaire. Les

officiers du régiment qui le constitue passent chez nous une demi-heure. ils

nous paraissent particulièrement intelligents et sympathiques. Notre

« doctoresse » en chef cède aux instances de la jeune sœur qui veut

s’engager et demande aux officiers s’ils consentent à l’admettre dans leur régiment.

La réponse est affirmative. Notre sœur est dans une joie indescriptible. Elle

revêt aussitôt l’uniforme. Ses cheveux, elle les a déjà coupés à Kiev, mais

nous le cachait en se couvrant la tête d’un mouchoir. Elle se présente à nous

travestie en soldat : elle a l’air d’un garçon de seize ans.

Le colonel et le

médecin-major nous promettent de protéger notre jeune collègue et disent qu’ils

sont sûrs que les soldats la traiteront très bien. Le colonel la conduit le

long des wagons de son train pour la présenter à ses hommes, auxquels il donne

ces explications :

« Voilà !

c’est un nouveau soldat, volontaire, Serge S..., qui partira avec vous. Si

quelqu’un ne sachant pas écrire veut qu’on écrive une lettre à sa famille ou si

quelqu’un est blessé et veut qu’on le panse, il n’a qu’à s’adresser à elle....

Ah ! diable ! je veux dire « à lui ». À lui, vous comprenez ? »

Et le colonel

hérisse sa moustache, grise et longue, comme celle de Tarass Boulba dans la

nouvelle de Gogol.

La moustache de ce

colonel est beaucoup plus sévère que son cœur. Il est pour ses soldats comme

une mère. Il sait que, demain, ils vont avec lui à l’assaut des positions

ennemies, d’où beaucoup ne reviendront plus. Il veut qu’ils passent gaîment

cette veillée des armes.

Il commande aux

soldats de quitter les wagons et de descendre sur le quai. Il dit aux musiciens

du régiment de prendre leurs tambourins et leurs accordéons et de jouer des

danses. Il appelle les petites paysannes qui se pressent autour du train et les

invite à danser avec ses hommes. Il n’est qu’onze heures du matin. Mais le bal

improvisé est en pleine ardeur. Les tambourins et les accordéons font retentir

les airs des allègres mélodies de la polka, du kazatchok, du krakoviak.

Les soldats dansent

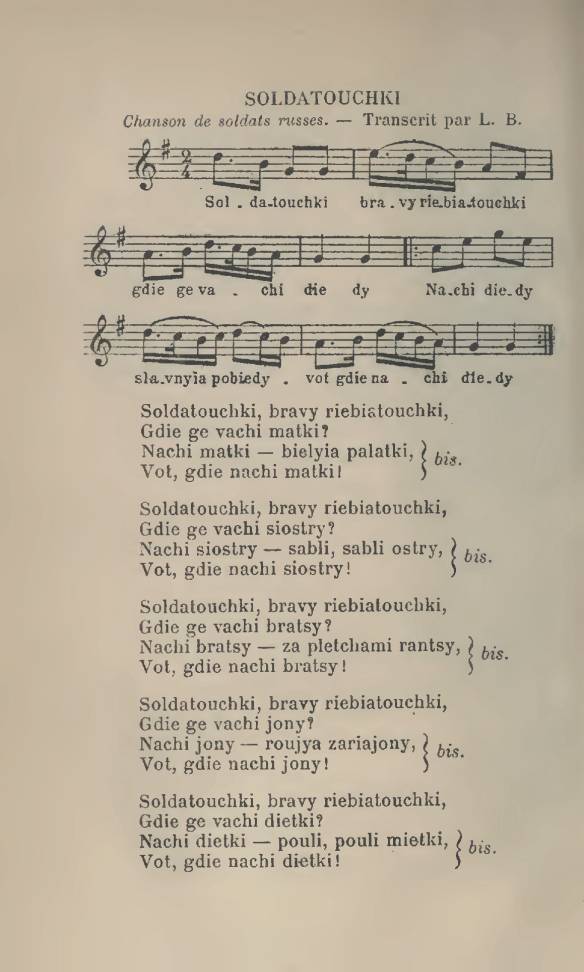

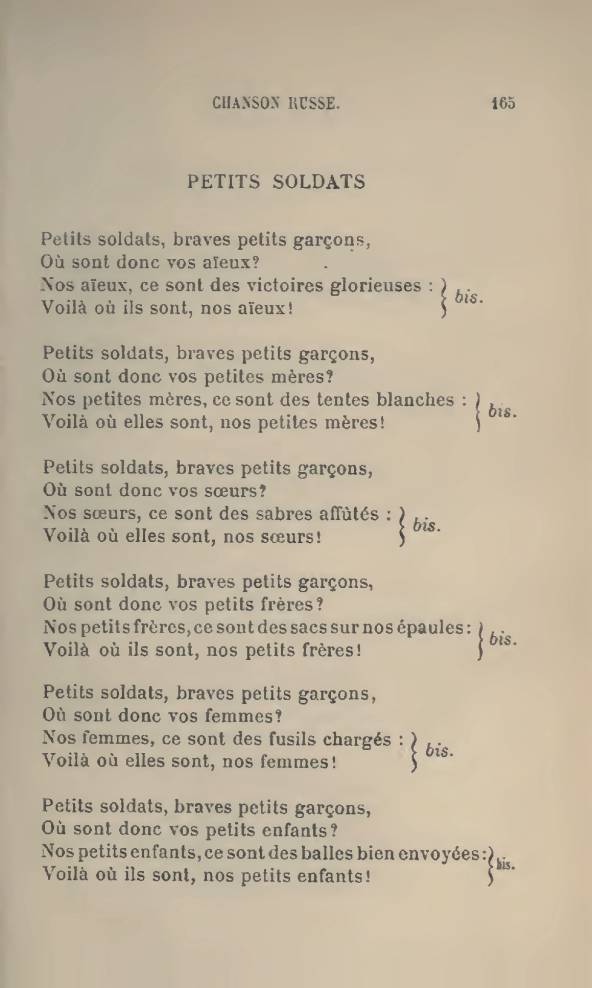

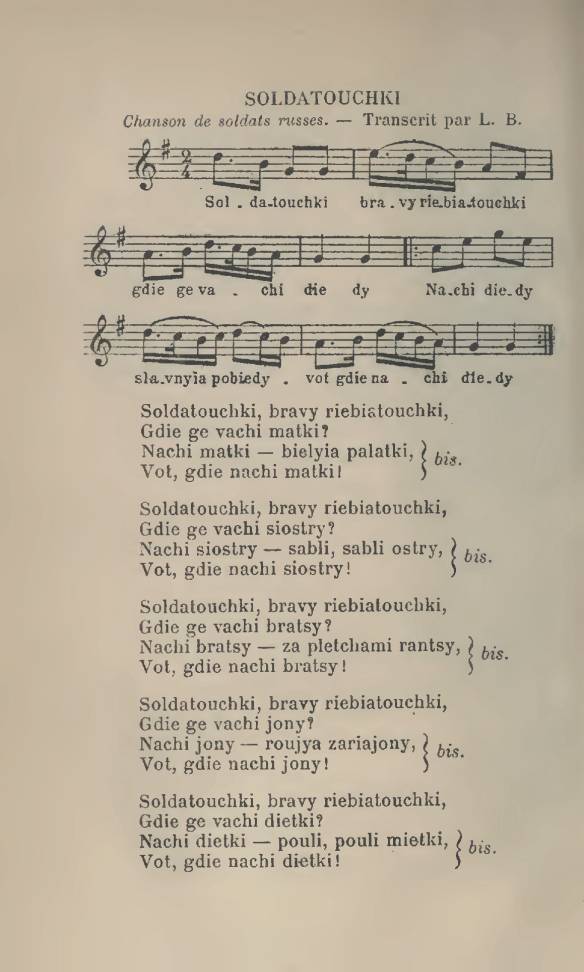

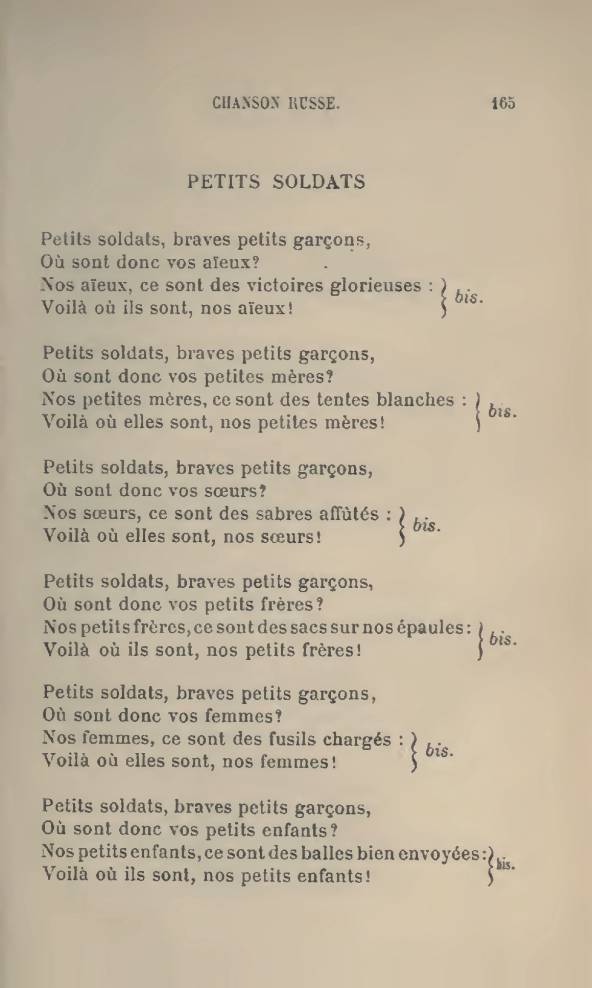

sous les chauds rayons du soleil. À la fin du bal, ils forment le cercle et

nous chantent quelques chansons en les accompagnant de lents balancements

rythmiques à gauche et à droite.

« Merci !

merci beaucoup ! leur disons-nous. Gardez bien notre petite sœur !

— Ne craignez

pas pour elle. Nous ne la laisserons pas mourir. Nous la retirerons du feu sur

nos bras.

— Êtes-vous

toujours aussi gais ? dis-je aux soldats, en regardant leurs visages

sincèrement joyeux.

— Oui, ma

petite sœur, toujours, quand nous allons mourir. Tu sais, nous allons

directement au combat. Si on doit mourir, on doit mourir gaîment.

— Mais pourquoi

dites-vous ça ? On doit vaincre et non mourir.

— Eh ! ma

petite sœur, la victoire vient par la mort. »

Une des sœurs nous

interrompt :

« Venez vite.

On va prendre une photographie. »

Nous traversons le

talus et nous nous plaçons le long d’un fossé. Les officiers, notre volontaire

tout neuf et la doctoresse s’assoient sur le bord du fossé ; les soldats

et nous, nous les entourons. Ensuite, on photographie les soldats seuls, avec

le joueur d’accordéon et les danseurs au premier plan.

À peine le

claquement de l’appareil a-t-il retenti que la locomotive siffle. C’est notre

train qui va partir. Nous faisons des adieux précipités et sautons dans les

wagons. De grands « hourra » et « au revoir » nous

accompagnent. Suivi des acclamations des soldats, notre train s’éloigne,

laissant derrière lui notre jeune Varia, devenue le soldat volontaire Serge

S....

« Elle ne se

sentira pas mal parmi eux, dit notre doctoresse. Si le colonel traite si bien

ses soldats, il traitera notre Varia encore mieux.... Avez-vous entendu cette

histoire de la boutique que le colonel avait acheté tout entière ? »

Et elle nous raconte

ce qui suit :

« Le colonel se

préoccupe surtout de l’état moral de ses soldats. Un jour, il passait avec son

régiment devant une petite boutique où l’on vendait du tabac, des allumettes,

du sucre, etc. Il y entra et demanda au marchand :

« Pour combien

de marchandises as-tu ici ? »

Le patron le lui

ayant dit, il sortit de sa poche les quelques dizaines de roubles qu’il fallait

pour le payer, puis il cria aux soldats :

« Mes garçons,

j’ai acheté toute la marchandise de cette boutique. Prenez ce que vous

voudrez. »

La doctoresse

continua :

« Pourquoi

gaspillez-vous votre argent ? lui demandai-je. Vous avez des enfants.

— Des

enfants ? Qu’est-ce que ça fait ? Ils ont de quoi manger. Et si je

meurs, les bonnes gens s’occuperont d’eux. Maintenant, mes enfants, ce sont mes

soldats. Demain, nous mourrons peut-être. Et vous voulez que je mette mon

argent de côté ? Non ! Aujourd’hui, nous vivons gaîment ensemble, et

demain je leur dirai : « En avant, mes garçons ! »

Et ils iront avec

moi à l’attaque ! »

La doctoresse se

tut. Et nous nous taisons tous.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

* *

Voilà le San. Le

train s’arrête sur la rive même. Nous sortons des voitures. Nous voyons un

autre train qui vient dans le même sens. Les officiers en sautent sans attendre

l’arrêt. Ce sont ceux que nous avons quitté tout à l’heure. Et notre volontaire

est parmi eux.

« En voilà, une

surprise ! Allons à pied par le pont. Le train y passe très lentement et

nous rejoindra de l’autre côté. »

Le pont nous conduit

aux anciennes tranchées autrichiennes.

« Qu’elles sont

solides, ces tranchées ! s’écrie un des officiers. Et les nôtres !

Nous avons passé ces derniers temps dans des tranchées abominables. »

Il raconte que son

régiment se battait dernièrement dans le Nord.

« Après tout ce

que j’ai éprouvé là-bas, je suis devenu fataliste. À côté de moi tombaient des

hommes, et moi, je suis resté sain et sauf. Aujourd’hui même, nous allons à une

mort presque certaine. Nous devons en remplacer d’autres qui sont au feu, et

les plus terribles coups seront pour nous. »

Il ramasse une

douille de shrapnell brisée et continue :

« Oui, on

devient fataliste quand des choses comme celle-ci volent au-dessus de votre

tête. »

Je lui prends la

douille en souvenir. Notre train arrive. Nous faisons signe au machiniste. Il

ralentit et nous montons.

« Au

revoir ! au revoir ! »

Une heure plus tard,

leur train nous dépasse de nouveau, et nous ne l’avons plus revu.

Trois jours après

nous avons reçu la nouvelle que cet échelon a déjà participé à la bataille et

qu’il n’en reste à peu près rien. Vit-elle encore, notre volontaire ?

Vit-il encore, le joueur d’accordéon aux yeux bleus ? Et ce petit soldat

qui dansait si adroitement le krakoviak avec sa jeune paysanne ? Et le

colonel, à la moustache de Tarass Boulba, et les officiers qui nous

accompagnaient, vivent-ils encore ?....

*

* *

À Lublin, nous

arrivâmes pendant le jour. Le train devait y stationner trois heures, nous

avions le temps d’errer dans les rues de la ville. Il y a là de beaux édifices

anciens et des églises. À côté de ces splendeurs de l’histoire et de la

religion, on voit des quartiers sales, avec des maisonnettes étroites et des

boutiques juives. C’est le tableau qu’on rencontre dans toutes les villes de

Pologne, où les descendants de la noblesse catholique voisinent avec la petite

bourgeoisie israélite.

Le train quitte la

gare et se dirige vers les positions. Plus nous nous éloignons, moins nous

rencontrons de civils.

Les soldats, les

officiers, les sœurs, les médecins abondent. Les trains postaux ne dépassent

pas Lublin, et les régions au delà sont coupées du reste du pays et constituent

« la zone militaire ». À grand bruit roulent les trains transportant

les troupes, formés de wagons à marchandises, tous bourrés de chineli grises et de fusils. Les trains

d’approvisionnement les suivent, et, sur leurs wagons à plateformes

découvertes, on voit des roues, grandes et étranges, des canons et des affûts,

des automobiles et des voitures pour les blessés qui me rappellent celle dans laquelle

Charles XII, blessé devant Poltava, traversa la rivière. Deux cents ans se sont

écoulés depuis : tout a changé ; une quantité de perfectionnements

ont été introduits dans la manière de faire la guerre, qui est devenue une

technique ; seules, les voitures pour les blessés restent chez nous les

mêmes, ce qui signifie que les routes restent les mêmes aussi.

À une station avant

Iv..., un officier monte dans notre train. Il a été malade et renvoyé à

l’arrière. Guéri, il retourne au combat et recherche son régiment. Il nous raconte

beaucoup de choses intéressantes sur les opérations qui ont eu lieu sous Iv....

Il dit que, là, les Russes avaient très peu de monde, mais que néanmoins, ils

ne laissèrent pas approcher les Autrichiens. Les engagements furent extrêmement

durs. Un train sur l’autre amenait des renforts presque aux positions mêmes, et

nos soldats sautaient des wagons pour aller immédiatement à la bataille, sans

le moindre repos. L’officier est enthousiasmé du moral de notre armée.

« Nous avons maintenant une armée civile », dit-il, pour qualifier la

composition de l’armée, recrutée parmi les réservistes, « pris à la

charrue », mais se battant admirablement. « Oui, c’est une armée

civile », répète-t-il. Quant à lui, il a l’aspect typique du militaire. Et

cela augmente encore la valeur de son jugement.

En arrivant à Iv...,

nous remarquons que cette place est bien fortifiée. Les abords des forts sont

pleins de soldats prêts à l’action. Tout autour, les réseaux de fils de fer

s’étendent sur un espace infini, tendus en lignes droites, ou se croisant en

nœuds formidables, ou formant des cercles. De la fenêtre de mon wagon, ils me

font l’effet d’une quantité innombrable de filets de pêche d’une longueur gigantesque

et d’un dessin extraordinaire, qu’on a mis à sécher.

*

* *

Notre train opère

comme une grande pompe. Il s’approche de la ligne de combat, se remplit de

blessés, s’éloigne pour les déverser dans les villes russes et retourne vers

les positions pour y enlever les flots de pauvres corps mutilés.

Nous marchons de

nouveau vers les champs de bataille. Nous sommes près de Kh.... La voie ferrée

traverse un pays boisé. Les coups de canon se font entendre. Notre moral n’est

pas bon : nous sommes sur le théâtre même de la lutte. Le personnel du

train s’inquiète. Après une demi-heure de trajet, la locomotive s’arrête :

le sémaphore est fermé. Les détonations deviennent de plus en plus fortes....

Le train s’arrête encore une fois.

« Messieurs,

allons dans le bois cueillir la myrtille, propose quelqu’un : ça sera tout

de même plus gai. »

Nous sommes

descendus. Nous nous promenons près de la voie pour pouvoir sauter dans le

train quand il s’ébranlera.

Pas une seule âme

vivante dans le bois.... Soudain, nous voyons devant nous, dans une éclaircie,

un groupe caché derrière un buisson : deux paysannes vieilles, et un petit

garçon de six à sept ans. Tous tiennent des paniers contenant de la myrtille.

« Voulez-vous

nous vendre cela ? crions-nous aux vieilles.

— Qu’est-ce que

Madame veut de nous ? demande l’une d’elles en polonais.

— Nous voulons

acheter de la myrtille. Combien prendrez-vous pour ce panier ?

— Comment !

Madame nous donnera de l’argent ? demande l’une des vieilles avec

méfiance.

— Oui, oui.

Allons vers le train. Nous avons laissé notre argent là.

— Tu

entends ? On nous donnera de l’argent ! » dit une vieille à

l’autre.

Elle rajuste le

mouchoir sur sa tête, saisit son panier, prend son garçon par la main et nous

suit hâtivement. Mais, avant de parvenir au train, elle s’arrête.

« J’ai peur de

lui, dit-elle en le montrant.

— Mais il n’y a

rien à craindre. Allons, plus vite. Le train peut partir à tout instant. »

Nous montons dans la

voiture et en sortons avec de l’argent, que nous remettons à la vieille, et

avec du pain blanc, que nous donnons au petit. La vieille est visiblement surprise,

mais elle n’a pas le temps de nous remercier. Le train s’en va, et elle reste

sur place, immobile comme une souche.

Le lendemain, vers

sept heures du matin, nous arrivons à la station de R..., et le train commence

à charger immédiatement. Les blessés « légers » viennent à pied. Des

automobiles nous amènent de grands blessés qu’elles sont allées chercher

presque sur la première ligne ; elles les y ont reçus de mains du

« détachement sanitaire volant », qui travaille dans les tranchées.

D’autres autos évacuent le « point de pansement d’avant-garde » qui

se trouve à cinq verstes des positions.

On nous autorise à

aller en auto au « point de pansement » pour recueillir des blessés

sur place.

Nous partons par une

route vicinale, le long des champs et des villages. Le blé n’a pas été

moissonné. Par-ci, par-là, des soldats fauchent l’herbe et l’avoine et en

bourrent des sacs. Nous rencontrons des groupes : cinq, sept, dix

personnes, des vieillards, des femmes jeunes et vieilles, des enfants. Ce sont

des fugitifs. Ils ont quitté leurs foyers, et ils vont devant eux. Parfois, un

chariot les suit, traîné par un cheval ou une vache et portant des enfants ou

quelque pièce du pauvre mobilier paysan.

Le lieu du combat

n’est pas très éloigné. Un aéroplane ennemi évolue du matin jusqu’au soir. Le

jour même de notre arrivée à R..., deux bombes furent jetées par lui, dont une

frappa une chaumière habitée par une famille de paysans. Une autre tomba sur

une maisonnette où était installé le détachement sanitaire volant. Elle arracha

une partie de la bâtisse, et on dut déplacer le détachement. D’autres bombes,

tombant sur la route, tuèrent un soldat et un petit enfant et blessèrent

grièvement une vieille femme. Les paysans se sont enfuis où ils ont pu.

Les coups de canon

ne cessent pas. C’est notre artillerie lourde qui tire.

Notre automobile,

après avoir traversé un pont, s’arrêta. D’autres automobiles étaient déjà là.

« Ici se trouve

le point de pansement, dit le chauffeur en indiquant une petite maison. On l’a

installé aujourd’hui seulement. Son ancien local a été détruit par une bombe.

Entrez : il y a là un médecin. »

J’entrai. Le

médecin, déjà âgé, était assis tranquillement sur un banc et examinait un

soldat.

« Comment donc

cela t’est-il arrivé ? Raconte-moi ! lui criait-il.

— Eh bien,

notre convoi part. Tout va bien, tout est calme. Mais, voilà, une bombe vient

de l’aéroplane et éclate. Ceux qui marchaient en avant ont eu du mal. Quant à

nous, nous n’avons pas souffert. Moi seul suis devenu un peu sourd.

— Ferme le nez avec

ta main, ferme la bouche et souffle ! lui cria le docteur.

— Sourd !

dit-il, s’adressant à moi. Eh bien, mon cher, reprit-il, prends ce

billet : avec lui, on t’enverra à l’hôpital, et, de là, tu rentreras

peut-être chez toi. C’est bien possible ! cria le médecin.

— Pourquoi

dois-je aller à l’hôpital ? Je me porte bien. Je ne veux pas retourner

chez moi. Je veux rentrer à mon régiment, protesta le sourd.

— On verra plus

tard, mon cher, » dit le médecin....

Puis, s’adressant de

nouveau à moi :

« Vous avez

devant vous un cas touchant, et il n’est pas unique. Il arrive souvent que les

soldats ne veulent pas retourner chez eux. On s’habitue à la guerre. Bientôt

nous nous habituerons tellement que nous y adapterons toute notre existence.

Nous habiterons toujours les tranchées, nous y élèverons nos enfants.

— Qu’est-ce que

vous dites, mon docteur ? fis-je.

— Je dis qu’on

ne doit pas perdre la tête, et nous ne la perdons pas. Hier, on nous a jeté une

bombe dans la maison. Aujourd’hui, nous nous sommes installés dans une autre. »

L’apparition d’un

soldat interrompt notre conversation.

« Votre

Noblesse, dit-il au médecin, on annonce par téléphone que deux officiers sont

tués. On demande si on doit amener leurs corps ici ou les laisser là.

— Dis qu’on les

amène ici. »

Le médecin me dit

encore :

« À cinq

verstes de nous sont les positions de première ligne. Un détachement sanitaire

d’avant-garde y travaille. »

À ce moment-là, on

l’appelle pour qu’il donne des instructions concernant les blessés qu’on doit

envoyer à notre train. Je les accompagne. Nous dépassons une foule de blessés

qui « peuvent marcher ». Les uns s’appuient sur un bâton ;

d’autres soutiennent leurs camarades, quoique atteints eux-mêmes. Les têtes,

les bras et les pieds bandés, en chineli

sales et trempées de sang, ils suivent la route. Autour d’eux, des récoltes

abandonnées, des coups de canon sans interruption et les petits nuages blancs

des obus qui éclatent....

Le gigantesque

baraquement devant lequel s’est arrêté notre train était destiné probablement à

abriter les produits de l’agriculture paisible. Maintenant, c’est la guerre qui

le remplit d’épaves....

Il est déjà cinq

heures du soir. Nous nous empressons de charger le train. Mais on nous amène

toujours de nouveaux blessés.

« Voilà !

il est encore une fois là ! » crie-t-on autour de moi.

Je lève les yeux et

je vois qu’un aéroplane dessine des cercles au-dessus de notre train. Une

seconde, et il ne restera rien de nous : telle est ma pensée ; mais

elle est oubliée tout de suite, car le travail ne me laisse pas de loisir.

Notre batterie tire

sur l’aéroplane et le poursuit. Un coup ! Tous attendent pour savoir s’il

a porté.

« Eh ! il

a été manqué de peu ! » disent, avec un soupir de regret, les

infirmiers et les blessés.

L’aéroplane fait un

rapide virage et s’envole ; mais, une heure après, il apparaît de nouveau

au-dessus de la gare. On continue d’amener des blessés. Les infirmiers nous

appellent de tous les côtés : « Une hémorragie ! »

crient-ils. Les blessures sont pour la plupart causées par des shrapnells.

Elles ont des lèvres déchirées et saignent abondamment. Le travail continue

jusqu’à la nuit noire.

Enfin notre train

est bien rempli. Nous partons, cédant la place à un autre, qui prendra ceux qui

restent.

*

* *

Les blessés que nous

transportons cette fois sont des soldats de la garde impériale. Ce sont des

privilégiés qui doivent être amenés directement à Pétrograd, où les dames du

monde les soigneront.

Le trajet jusqu’à

Pétrograd dure neuf jours. Les voies sont encombrées. Les arrêts sont longs.

Nous devons souvent céder le pas aux trains militaires. Le nôtre devient un

véritable hôpital. Nous pouvons travailler sans hâte, ayant encore beaucoup de

temps avant d’arriver à destination. Nous surveillons attentivement nos

patients. On craint le choléra.

Pendant ces neufs

jours, nous nous sommes étroitement liés avec nos blessés. Ils nous racontent

toutes leurs douleurs et toutes leurs joies. Parlant des échecs de notre armée,

ils nous consolent en déclarant que les Allemands seront, sans aucun doute,

battus par les Russes. Ils imputent notre défaite momentanée à la

« ruse » des Allemands.

« Depuis

quarante ans, ils préparaient la guerre. Ils ont adapté toutes les usines et

les fabriques aux industries de guerre. Ils ont fait des lâches de tant de gens

honnêtes.

— Comment ?

demandons-nous, ne comprenant pas.

— Oui, ils

achètent des gens et en font des lâches, des traîtres, qui leur vendent les

plans. Quant à nous autres, Russes ou Français, nous ne le faisions pas. Et,

tout de même, nous les vaincrons. Notre esprit est plus fort.... Mais c’est la

Belgique qui est vraiment malheureuse. Un si petit pays !... »

Parfois, ils nous

parlent d’eux-mêmes et de leurs proches. Un soldat ayant le pied gravement

endommagé me demande si on lui coupera la jambe et ajoute :

« Je ne crains

pas de retourner chez moi, même sans ma jambe. Ma femme, Macha, c’est une femme

remarquable. Elle m’a dit, quand je suis parti : « Même sans bras et

sans jambes, mais reviens chez moi. Il me suffira de contempler tes yeux. »

C’est une femme remarquable, ma chère Macha. Nous nous sommes mariés par amour.

Mon père et ma mère me disaient : « Pourquoi épouses-tu une fille

sans dot ? » Mais nous ne leur avons rien demandé. Nous avons

travaillé autant que nous avons pu. »

Un autre me raconte

qu’actuellement il pense souvent à Dieu. Combien de fois a-t-il cru qu’il

serait tué, mais a échappé ! En des moments pareils, il croyait en Dieu.

« Ne pense pas,

ma petite sœur, que ce soit par crainte de la mort. Non, je ne la crains pas du

tout. Notre guerre est juste. Personne ne peut se dérober à elle. Donc personne

ne peut éviter la mort, si elle est écrite dans sa destinée. »

Notre conversation

tourne insensiblement vers Tolstoï et sa doctrine. Le blessé a lu quelque chose

de lui et sait ce qu’il pense de la guerre.

« Savez-vous

que la fille de Tolstoï et son exécutrice testamentaire, Alexandra Lvovna,

travaillent aussi dans un train sanitaire ? lui dis-je.

— Non, je ne

l’ai pas encore appris. Mais pourquoi pas ? Cela me prouve encore plus que

notre guerre est juste. Ce n’est pas nous qui l’avons commencée. La fille de

Tolstoï a sans doute la même opinion que son père sur la guerre. Et, cependant,

elle est partie pour nous porter secours. Toutes les guerres ne se valent

pas. »

Un blessé me montre

un carnet où il notait tout ce qu’il avait vu et éprouvé, la vie dans les

tranchées, les heures de bataille.

« J’enverrai ce

carnet à ma famille pour qu’on sache chez moi ce que nous avons supporté en

combattant les Allemands. »

En arrivant à

Pétrograd, nous échangeons de chaleureuses paroles d’adieu avec nos patients.

Ils ont apprécié notre travail et nos soins. Ils nous donnent leur adresse et

nous prennent la nôtre. Un des blessés me dit :

« Ma petite

sœur, permettez-moi de vous remercier publiquement par l’intermédiaire d’un

journal. J’ai un frère qui travaille au... (il nomme un quotidien). C’est avec

un grand plaisir qu’il parlera dans son journal de vous et de ce que vous avez

fait pour nous. »

Ce naïf désir me met

en un grand embarras et même m’effraie. Le journal qu’il a nommé est un organe

de la droite antisémite et réactionnaire, tandis que je suis socialiste. Mes

camarades seraient bien surpris s’ils lisaient mon éloge dans cette

publication. Je prie mon blessé de se borner aux remerciements verbaux et de ne

pas me faire de réclame dans un journal si... important.

Nous voici à

Pétrograd. Notre arrivée provoque un incident comique. Comme nous amenons des

soldats de la garde impériale, une foule de « chefs » viennent à la

gare assister à leur débarquement. Il y a des dames du monde, dont quelques

unes ont l’aspect des baronnes baltiques.... Tout cela serait peut-être très

imposant, mais un mot imprudent prononcé par notre doctoresse gâte la cérémonie.

Avant de commencer

le déchargement, le médecin en chef du train fait un rapport aux autorités du

point d’arrivée.

« N’avez-vous

pas eu des cas de maladies suspectes durant le voyage ? demande un des

généraux.

— Nous avons

descendu à une des gares intermédiaires deux malades suspects de

choléra », répond tranquillement notre doctoresse.

Elle n’a pas encore

terminé cette phrase que tous les gens du monde qui se trouvent sur le quai

manifestent une inquiétude extraordinaire. Les dames et diverses autorités

s’évaporent. En vain notre doctoresse leur crie qu’il n’y a pas de cholériques

dans le train, que tous les termes d’incubation sont déjà passés, que tous les

blessés se portent bien. Personne ne l’entend.

« On a amené à

Pétrograd un train où il y a le choléra ! » crie-t-on dans

l’agitation.

Nous, nous regardons

ce spectacle sans pouvoir cacher nos sourires.

« Ma sœur, me

dit un officier très chic, comment pouvez-vous apporter le choléra ici, à

Pétrograd ? »

Je lui

réponds :

« Ce n’est pas

nous qui l’avons apporté ici, c’est votre propre imagination. »

Il me regarde d’un

air déconcerté.

Les personnages

venus à la gare pour nous saluer ont disparu complètement. Pendant une

demi-heure, nous restons sans rien faire. Enfin on nous donne l’ordre de

commencer le déchargement par les deux wagons d’où nous avons descendu deux

malades suspects en cours de route. Avec des précautions exagérées, on en retire

les blessés et on les emporte. Ensuite, on décharge les autres voitures.

Le travail terminé,

je veux remonter dans mon compartiment, mais une sœur court après moi, pâle et

troublée.

« Ma sœur, vous

êtes de ce train-ci ? me demande-t-elle.

— Oui, ma sœur.

— Vous avez

amené chez nous un homme malade du choléra. Nous l’avons trouvé. »

Je vais avec elle

voir le « cholérique ». C’est un de mes blessés, qui s’est porté

particulièrement bien pendant tout le voyage.

« On me prend

pour un cholérique, me dit-il. C’est parce que j’ai mangé une petite pomme qui

n’était pas mûre. Et ça me coule du ventre. »

Je rassure la sœur

avec beaucoup de peine, et je m’en vais.

Tout notre personnel

se rassemble dans la salle à manger. Nous nous rappelons les détails de la

« réception » solennelle qu’on nous a préparée dans la capitale. Tout

le monde rit.

« C’est amusant

pour vous, mais pas pour moi, nous dit notre doctoresse. Demain, je devrai me

présenter aux autorités sanitaires et leur prouver, encore une fois, que je

n’ai pas amené le choléra à Pétrograd. »

Nous encourageons

notre aimable chef en jupons et nous passons la nuit au travail en

commun : réunies autour d’une table, nous, les onze femmes composant le

personnel du train, nous faisons un rapport que notre doctoresse remettra

demain aux autorités.

Le matin, elle part,

assombrie ; mais elle revient toute rayonnante.

« On a fait un

examen bactériologique de tous les blessés suspects. On n’a trouvé aucun cas de

choléra. On m’a remercié même pour le bon état des blessés »,

raconte-t-elle.

Tout est bien qui

finit bien. On nous donne l’ordre de repartir. Nous allons à Brest par Moscou

et Smolensk.

Une permission de 24 heures. — La jeune

révolutionnaire. — À Moscou. — L’arbre de Noël. — Des soldats affamés. — Les

blessés russes et les soldats autrichiens.

« Voulez-vous

me donner une permission de vingt-quatre heures ? dis-je au médecin en

chef. Je voudrais aller à Moscou pour revoir mon enfant. »

La permission n’est

pas difficile à obtenir, parce que notre train doit rester pendant quelques

jours à Brest pour y recevoir des réparations ; et une heure après je suis

déjà dans le train qui va de Brest à Moscou. Parmi les voyageurs qui se

pressaient devant les voitures de troisième classe, il y avait deux soldats

blessés. Je fends la foule, parviens jusqu’à eux et les aide à monter dans le

wagon. Ils marchent avec beaucoup de peine ou, pour parler plus exactement, ils

ne marchent pas, ils se traînent comme des chiens écrasés par une roue sur la

chaussée. Cependant nous avons pu monter le marchepied tous les trois et entrer

dans le wagon, où je leur ai réservé des places. Le moins malade s’est couché

sur le banc supérieur ; l’autre, sur l’inférieur. Je me suis placée en

face.

« Pourquoi

voyagez-vous tout seuls, sans infirmiers ? Vous êtes trop faibles pour

faire cela.

— Ma petite

sœur, répond celui qui est couché en haut, nous sommes de votre train

sanitaire. Nous nous sommes enfuis du point d’évacuation sans permission. Notre

convoi devait être envoyé dans une ville de province ; et ma femme habite

Moscou. Nous nous sommes mariés en mai, juste avant la guerre. Je veux la

revoir. Je m’ennuie sans elle. Vous me donnez tort, ma petite sœur, n’est-ce

pas ?

— Non, je vous

comprends bien. Je n’ai pas revu mon fils depuis quelques semaines et je suis

déjà impatiente de le rejoindre. Et vous, vous n’avez pas revu votre femme

depuis des mois entiers. Je vous comprends bien. Mais vous risquez d’être puni

pour vous être absenté sans permission.

— À qui

peut-elle nuire, mon absence ? Je ne me suis pas enfui du combat.

Oh ! là-bas, sur la ligne, nous tenions bien. Mais, à présent que je suis

blessé et ne suis bon à rien, je peux faire une petite promenade. Je verrai ma

femme. À qui ça peut faire du mal ? »

Un contrôleur passe.

Je lui présente mon billet.

« Et ces

hommes, où vont-ils ?

— Ils vont à

Moscou, à l’hôpital. »

Le contrôleur s’en

va. Mes échappés deviennent gais. Ils se préparent à dormir. Ils me prient de

prendre leurs chineli pour les

étendre sur le dur banc de bois qui me sert de lit. Mais je ne veux pas abuser

de leur générosité. Pendant longtemps, ils restent sans pouvoir s’endormir et

changent de position, en retenant des plaintes : leur corps endolori est

devenu sensible.

Le matin, nous

prenons le thé ensemble, et ils me racontent leur vie. L’un d’eux a beaucoup

souffert déjà avant la guerre. Au régiment, il eut des différents avec un chef

et fut envoyé dans un « bataillon de discipline », où la vie est

dure. Il était en Sibérie, et là il se rencontra avec la jeune Maroussia S...,

terroriste bien connue. Il y a déjà plus de dix ans, étant au lycée, elle tua à

coups de browning un fonctionnaire provincial qui infligeait aux paysans le honteux

supplice des verges. Elle fut arrêtée par deux subordonnés de ce fonctionnaire,

qui la violèrent. Peu après, tous les deux furent exécutés, à leur tour, par

des terroristes, camarades de Maroussia S.... Quant à elle, elle fut condamnée

à quelques années de travaux forcés et à la déportation perpétuelle en Sibérie.

L’histoire de la

jeune révolutionnaire a provoqué une grande impression sur mon compagnon de

voyage.

« Maintenant,

je n’accepte rien sans critique, dit-il pour résumer sa mentalité. Je doute de

tout. Mais, vous savez, je bénis cette guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais je

suis sûr que, si nous écrasons le militarisme allemand, ce sera un bonheur pour

tout le monde, et pour la Russie. »

L’autre blessé ne

ressemble point à son camarade. Il est tout à sa personne. Il aime la vie,

telle quelle, il aime la nature, le soleil, la lumière. Son mariage n’est pas

ordinaire. Il a rencontré chez sa sœur une camarade de cette dernière. La fille

était enceinte. Son amant, père de l’enfant qu’elle attendait, l’avait

abandonnée. Le premier sentiment que cette fille lui inspira fut la pitié et le

désir chevaleresque de la protéger. Puis ce fut l’amour.

« Je deviens

amoureux d’elle et je l’épousai.

— Et elle, elle

vous aime aussi ?

— Oh !

oui !... Ah ! si je pouvais seulement la revoir d’un coup

d’œil !...

— Vous la

reverrez bientôt. Nous sommes presque à Moscou. Mais je crains qu’on ne vous

reçoive pas dans un hôpital à Moscou et qu’on vous oblige à rejoindre votre

convoi.

— Non, ma

petite sœur. J’irai directement à l’école technique, où je servais avant la

guerre. J’y étais garçon de laboratoire. Dans le bâtiment même de l’école se

trouve maintenant un hôpital. Là, on me connaît et on me permettra de rester.

— Moscou !

clame la voix élevée du conducteur.

— Donnez-moi

votre adresse », dis-je au blessé.

Il me donne le

numéro de téléphone de l’école et me prie de lui parler demain.

« Et ceci est

pour vous, ma petite sœur. Lisez cela. »

Il m’offre sa

photographie avec une dédicace touchante. Je lui promets de lui envoyer la

mienne en souvenir de notre rencontre.

Je soutiens par le

bras celui qui est le plus faible, et nous sortons. Le quai est

interminablement long. Le blessé gémit, en se traînant vers la sortie, et se

mord les lèvres pour ne pas crier.

Les sœurs et les

représentants de la Croix-Rouge en permanence à la gare nous arrêtent et

proposent à mes compagnons de s’occuper d’eux. Mais ils ont peur d’être retenus

et renvoyés immédiatement au lieu d’où ils se sont « enfuis » :

aussi l’apparition de toute personne plus ou moins officielle les remplit-elle

d’inquiétude. Enfin, nous sortons de la gare. J’appelle un cocher et je les

aide à s’asseoir dans la voiture, ce qu’ils ne peuvent faire qu’avec beaucoup

de peine. Les passants s’arrêtent et les regardent avec compassion. La voiture

s’en va. Dans quelques minutes, l’un d’eux verra sa femme. Et l’autre ?

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quand je suis

arrivée chez moi, mon petit garçon était déjà au lit et dormait. Ses boucles

blondes encadraient ses joues roses.

J’ai pris les

numéros du journal qui ont paru pendant mon absence de Moscou et je les ai

parcourus dans la chambre de mon enfant.... Où prennent-ils tout ce qu’il

écrivent sur la guerre, ces journalistes. La véritable guerre ne ressemble pas

beaucoup à celle qui est « relatée » dans la presse.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mon garçon se

réveille pendant la nuit et se réjouit de me trouver près de lui.

« Maman, quand

es-tu venue ? Les petits soldats t’ont laissé aller chez moi, n’est-ce

pas ? Tu resteras ici jusqu’à l’arbre de Noël ? »

Nous causons

longtemps et nous ne nous endormons qu’à l’aube.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La journée passe

vite. Il faut retourner « là-bas ». Avant de partir, je demande par

téléphone à l’école si les deux blessés ont été reçus à l’hôpital.

« Non, me

répond-on. Il n’a pas été possible de les recevoir, parce qu’ils n’avaient pas

de papiers. On les a mis à la disposition du commandant de la place. »

Mais tout de même,

l’autre a revu sa femme.

Pendant que je

retourne à B..., j’ai pour compagnon de voyage un ouvrier. Comparant la guerre

actuelle à la guerre contre le Japon, il me déclare :

« Cette fois,

nous devons vaincre, car la France est avec nous. »

Qu’a-t-il voulu dire

par là ? Devons-nous vaincre grâce à l’aide de la France ? ou bien,

la victoire étant nécessaire à la France, devons-nous l’avoir aussi ?

*

* *

Très tard dans la

soirée, nous passons par la gare de Sk... C’est un grand et beau bâtiment, qui

a été incendié. Les Allemands y sont demeurés trois semaines, et il n’en reste

que les murs avec les baies des fenêtres. Le toit s’est écroulé dans le feu.

Les murs blancs, noircis par la fumée, paraissent, sous la lune, bleuâtres et

funèbres. Je m’étais approchée des murs, et je sentais encore une odeur de

brûlé, quoique l’incendie remontât déjà à cinq semaines.

« Ma petite

sœur, ma petite sœur, faites attention ! » fit une voix tout près de

moi.

C’était une

sentinelle.

« Les pierres

tombent du mur, ma petite sœur. Un jour que je montais la garde, une pierre

s’est détachée, et j’ai failli recevoir un bon coup. »

À la gare, il n’y

avait que le personnel de notre train, les sentinelles et deux employés. Tandis

que je parlais avec la sentinelle, apparut sur le quai une foule de paysans, la

bêche sur l’épaule.

« Quels sont

ces gens-là ? D’où viennent-ils ?, demandai-je à la sentinelle.

— Ce sont des

paysans polonais des villages voisins. Ils creusent des tranchées du matin

jusqu’au soir. Bonnes tranchées ! L’Allemand n’y parviendra pas

facilement. »

Les Polonais

s’arrêtent et nous regardent avec curiosité, la sœur qui m’accompagne et moi.

Je voudrais causer avec eux, mais la conversation ne va pas : je ne

comprends pas leur patois, ni eux le russe.

*

* *

Le lendemain, vers

dix heures du matin, nous sommes à O.... C’est le terme de notre voyage. Ici,

nous devons prendre des blessés et charger le train.

C’était la veille de

Noël, style russe. Le jour était ensoleillé, clair et souriant. On avait peine

à croire que, tout près, avaient lieu des combats et que des hommes

s’entretuaient. Mais la réalité s’impose. Dès l’aube, la canonnade retentissait

sans interruption. Depuis longtemps déjà, en avançant vers O..., nous

entendions des détonations ; mais, faute d’habitude, nous ne savions

pas....

Les positions de

première ligne étaient à une douzaine de kilomètres d’O.... La bataille durait

depuis deux jours, et le canon ne se taisait pas.

Nous décidâmes de

porter aux soldats, dans les tranchées mêmes, du pain, du sel, du linge chaud

et des couvertures. L’autorisation reçue, nous nous mîmes en route. on nous

amena un train spécial, composé d’une locomotive et de deux voitures. Nous

partîmes : le chef de gare, le médecin en chef, trois sœurs, cinq infirmiers

et dix soldats de garde. Nous, les sœurs, nous avions emporté, pour le donner

aux soldats, un petit arbre de Noël, fixé dans un pot, nous l’avions décoré de

flocons de coton, de bonbons, de prianiki.

Nous n’avions pas

encore réussi à parcourir une dizaine de kilomètres, quand la locomotive

stoppa. Nous descendîmes des tieplouchki

et remarquâmes un groupe d’officiers près du talus du chemin de fer.

« Les Allemands

se trouvent à vingt kilomètres de distance et poussent leur offensive depuis

avant-hier. Je ne peux pas laisser aller plus loin le train avec le personnel

de la Croix-Rouge : si quelque chose arrivait, j’en serais responsable »,

nous dit un des officiers.

Il fut entendu que

notre train resterait là et que nous irions à pied aux tranchées. L’officier

qui nous accompagne m’offre sa jumelle. Je regarde et, à droite du talus, je

vois des colonnes de soldats qui s’avancent en un long ruban ; plus à

droite, j’en vois encore et encore, marchant en ordre comme une fourmilière

alarmée.

« Qu’est-ce que

c’est cela ? dis-je à l’officier en lui rendant sa jumelle.

— Ce sont les

nôtres. S’il n’y avait pas de brume aujourd’hui, vous pourriez voir aussi les

Allemands. Voilà la direction dans laquelle ils marchent », ajoute-t-il en

avançant le bras.

Nous faisons encore

un kilomètre, en suivant toujours le chemin de fer.

« Voilà les

tranchées ! »

Je vois un trou dans

la terre, non loin du talus. C’est une entrée. Courbée très bas, je pénètre

dans ce trou et je me trouve dans un couloir souterrain, où on ne peut pas se

tenir droit. De la paille est répandue sur le sol. La lumière entre par des

meurtrières, où sont posés les canons des fusils. En face de ces meurtrières,

dans une petite niche pratiquée dans le mur de terre, il y a un poêle ou plutôt

un bûcher au-dessus duquel est disposé un pot avec des pommes de terre. Les

branches d’arbre humides font beaucoup de fumée, qui pique les yeux. On voudrait

s’en aller le plus tôt possible et retourner à l’air pur.

« Vous êtes ici

depuis longtemps déjà ? », dis-je aux soldats.

— Nous nous

sommes retirés ici aujourd’hui, à six heures du matin, après avoir été relevés

dans nos anciennes positions. Nous n’avons ni pain ni sel. Si vous pouviez nous

donner du sel, ma petite sœur ! »

Nous sortons des

tranchées et voyons que notre train nous avait rejoints. Une des sœurs commence

à distribuer aux soldats du linge chaud ; moi, avec notre économe, je leur

donne du pain et du sel. Pendant que l’économe verse le sel, je coupe le pain

en gros morceaux vers lesquels les mains se tendent. La foule grandit autour du

wagon.

« Ma petite

sœur, donnez-moi du pain, donnez-moi ! J’ai déjà oublié le jour où j’ai

mangé pour la dernière fois du bon pain blanc et tendre. Nous n’avions que du

biscuit. »

Je vois devant moi

des centaines d’yeux me fixant dans une attente impatiente et suivant chacun de

mes mouvements.

Je coupe hâtivement

morceau sur morceau. Les hommes les enlèvent rapidement. Un d’eux, ne pouvant

contenir sa convoitise, ramasse les miettes sur le plancher du wagon et les

avale.

Ce spectacle de gens

ayant faim me parut plus pénible que toutes les blessures que j’avais vues.

L’économe se

rapproche de nous.

« Ma sœur, on

ne peut pas les rassasier tous de cette manière. Notre train ne restera pas

longtemps ici. Je vais leur distribuer les pains par compagnie : dix pains

pour chacune. »

J’y consens et

descends du wagon. En causant avec un soldat, je vois qu’il a une baïonnette

autrichienne.

« Voulez-vous

me la vendre ?

— Oui, ma

petite sœur, répond-il avec un air d’indifférence.

— Combien en

voulez-vous ?

— Pouvez-vous

me donner cinquante kopeks ? »

Je lui remets

l’argent et prends la baïonnette.

Il tient l’argent,

le regarde avec la même indifférence. Puis il me dit d’une voix très

basse :

« Ma petite

sœur, donnez-moi du pain pour cinquante kopeks. »

En me voyant changer

de visage et ne comprenant pas pourquoi, il ajoute :

« Je n’en

demande pas beaucoup. Un seul morceau, un petit. Je veux goûter du pain

frais : je n’en ai pas mangé depuis longtemps.

— Donnez-moi du

pain, je vous en prie ! dis-je à l’économe. J’en donnerai à ce soldat

séparément. »

Et je lui présente

un pain :

« Prenez, mon

cher. On ne vend rien chez nous. On donne tout simplement. »

Tout à coup, un

autre soldat se présente. Il est déjà vieux et a l’aspect d’un Tatare. Il

m’offre une poignée de petites pièces de cuivre.

« Du

pain ! Un peu de pain, je vous prie ! », implore-t-il.

Je lui remets un

morceau sans pouvoir lui dire un mot : le sifflet léger de la locomotive

retentit, et notre train s’ébranle.

« Au

revoir ! nous disent les officiers. Il faut que vous partiez sans retard.

Il est dangereux de rester ici. Bientôt nous commencerons l’attaque.

— Au revoir,

petites sœurs ! crient les soldats. Nous partons aussi tout de suite.

C’est dommage que nous n’ayons pas eu le temps de faire bouillir les pommes de

terre avec du sel », disent-ils plaisamment.

Je les regarde et je

m’étonne. Est-il possible que ce soient les mêmes soldats qui nous entouraient,

il y a quelques minutes, fatigués et ne songeant qu’au pain ! Voici le

moment d’aller à la rencontre de l’ennemi, et le courage, la fermeté, leur sont

immédiatement revenus. Que penser d’eux ? Sont-ils ce qu’on appelle des héros ?

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le train marche de

plus en plus vite, et, bientôt nous sommes de nouveau à la gare d’O.... En

quittant ma tieplouchka, je remarque

notre petit arbre de Noël. Nous l’avons oublié ici en allant visiter les

tranchées.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le soir de cette

même journée, on nous amène des blessés de ces tranchées que nous avons

visitées. Peut-être est-ce une illusion, mais il me semble reconnaître parmi

eux des soldats auxquels j’ai distribué du pain.

Il y a beaucoup de

blessés et beaucoup à faire. Je panse jusqu’à trois heures du matin. Le travail

n’est pas encore terminé qu’on nous apporte un nouveau convoi de patients.

*

* *

Jusqu’ici, j’avais

presque toujours eu à soigner des blessés auxquels on avait fait le premier

pansement au poste de secours d’avant-garde. Mais, cette fois, on nous en a envoyé

directement du champ de bataille, et qui n’ont pas encore reçu de soins médicaux.

La plupart n’ont pas

été pansé du tout. Quelques uns l’ont été par eux-mêmes ou par leurs camarades.

Les plaies ont un

aspect terrible. Ce ne sont pas celles qu’on voit dans les hôpitaux, qui ont

passé par plusieurs étapes et ont été pansées plusieurs fois. Celles-ci sont

remplies de boue et de terre ; au sang coagulé se sont mêlées des

arrachures d’uniforme.

« Pourquoi

avez-vous tant de boue dans votre blessure et sur les mains ? demandai-je

à un homme dont les paumes sont couvertes d’une couche de terre desséchée.

— Nous avons

avancé contre les Allemands, ma petite sœur. Puis nous avons commencé à nous

retrancher. Mais j’avais perdu ma bêche. Et, comme la terre était dégelée, je

l’ai creusée avec mes mains. Je savais bien que je ne ferais pas grand’chose,

mais je travaillais tout de même. Juste à ce moment-là, j’ai été touché.

— Ma petite

sœur ! ma petite sœur ! appelle quelqu’un. C’est votre train que nous

avons vu aujourd’hui. Notre compagnie était de l’autre côté du chemin de fer.

Nous nous étions réjouis de voir une locomotive. Il y avait longtemps que nous

n’en avions pas vu. Les trains ne parvenaient pas jusqu’à nous.

— Ma petite

sœur, commence un autre, quand vous êtes partie de là-bas, notre compagnie a

occupé précisément les tranchées où vous êtes allés. Le soir, nous avons

commencé l’attaque, et j’ai été blessé. »

Les blessés étaient

excités. Ils voulaient parler beaucoup, nous faire participer à leurs émotions.

Je les écoutais attentivement

et les encourageais en les pansant.

Ces hommes qui sont

allés à la guerre, qui ont supporté le froid et les privations en remplissant

leur devoir, les voilà couchés, faibles comme des enfants et attendant avec patience

les soins de la petite sœur.

Pendant tout mon

travail du soir et de la nuit, je n’ai entendu aucun gémissement ni aucun cri.

Seulement, plusieurs hommes ont appuyé la tête au mur et, perdant connaissance,

se sont affaissés sur le plancher.

Le lendemain, de

nouveau beaucoup de besogne. D’autres convois de blessés arrivèrent. Vers midi,

tous les wagons en étaient remplis. Il nous fallait partir, mais les blessés

affluaient toujours. Les ambulances voisines, ayant appris la venue d’un train

sanitaire, nous envoyait du monde en foule. Je savais que, deux heures plus

tard, un autre train sanitaire allait continuer l’évacuation, mais il m’était

pénible de laisser des hommes ici, même pour deux heures.

J’entrai dans la

gare. Les salles étaient pleines de blessés. Au milieu des nôtres, il y avait

des Autrichiens. Les nôtres m’entourèrent, et nous causâmes. Ils me prièrent de

demander aux Autrichiens leur lieu d’origine, s’ils avaient des femmes, des enfants,

des mères, et si leurs femmes pleuraient en leur faisant leurs adieux.

Je posai toutes ces

questions aux Autrichiens très ponctuellement et je traduisis leurs réponses.

« Bien !

bien ! Celui-ci donc a une femme ? disaient les nôtres en indiquant

un Autrichien. Il a trois enfants, et sa femme pleurait quand il est parti pour

la guerre ? Tout à fait comme chez nous, remarquaient-ils, attendris.

— Que veux-tu

ajouta quelqu’un, ce n’est pas de leur propre gré que ces pauvres diables sont

allés à la guerre. On les y a envoyés aussi. »

Cette attitude si

simple et si bienveillante de nos soldats vis-à-vis de leurs ennemis blessés me

troubla. Quand j’étais à Moscou, parmi les civils, je ressentais une sorte de

haine pour eux. Nos soldats donne une leçon à l’ « intellectuelle »

que je suis. Ils me rappellent que je ne suis qu’une « sœur de

charité »...

Les « ennemis ». — Le talent

du Magyar. — Les bonbons.

Tout

le personnel s’est réuni dans la salle de pansement. Nous avons préparé tout ce

qui est nécessaire pour poser les bandages, puis nous allons dans les voitures,

auprès des blessés. Nous devons examiner toutes les blessures, pour séparer

ceux qui sont gravement atteints de ceux qui le sont légèrement et pour savoir

si le pansement est à renouveler tous les jours ou tous les deux jours.

Je travaille

rapidement, aidée d’une infirmière. Nous plaisantons pour détourner l’attention

des soldats de leurs blessures, nous mettons les bandages doucement, et une

bonne atmosphère s’établit.

« Que les

ennemis viennent se faire panser maintenant, dis-je.

— Quels

ennemis, ma petite sœur ? Ils n’ont pas d’armes ! » m’objectent

les nôtres avec reproche.

Un des

« ennemis » est magyar et ne comprend rien ni en français, ni en

allemand, ni en polonais. Nos soldats ressentent une extraordinaire sympathie

pour lui. Ils lui achètent du tabac, lui roulent des cigarettes, lui donnent du

pain. Un d’eux lui change même un billet autrichien de deux couronnes pour

cinquante kopeks.

« Je veux

garder ce billet en souvenir de l’ennemi » explique-t-il.

Comme je les avais

appelés « ennemis », ce nom leur reste. Mais il n’empêche pas nos

soldats de bien les traiter.

*

* *

Le matin, quand je

revins dans la même voiture refaire les pansements, les soldats me

crièrent :

« Ma petite

sœur, notre « ennemi » magyar nous a donné, hier, une représentation.

Oh ! comme on a ri ! Nous n’avons pas dormi avant deux heures du

matin ! Il a montré comment les Russes tirent, comment « eux »

se cachent des « nôtres » dans les tranchées, comment les Russes

poussent leurs hourras et « eux » se rendent, font des signes avec

leurs mouchoirs, la figure apeurée.

— Mais...

attendez un peu ! interrompis-je. Comment avez-vous pu le comprendre

puisqu’il ne parle ni russe ni polonais ?

— Mais il a

représenté tout cela avec des gestes et en faisant une figure effrayée. Nous

avons compris tout. C’était si amusant ! »

Je regardai

« l’ennemi ». Il était assis sur son lit, au troisième étage, et me

contemplait de haut, comme un aigle, sentant qu’on parlait de lui.

« Ma petite

sœur, il est marié, il a un bébé d’un an », continuaient à me raconter les

blessés.

Mais ce qui me plut

surtout, c’est l’entrevue que les nôtres ménagèrent à ce Magyar avec un autre

prisonnier autrichien qui se trouvait dans la voiture suivante. J’étais dans

cette voiture, occupée à panser. Les infirmiers étaient allés chercher le

dîner.

Soudain la porte

s’ouvre, et notre Magyar entre en robe de chambre (dans notre train, on change

les vêtements à tous les blessés), sans coiffure. Un autre blessé, russe

celui-là, l’accompagne :

« Nous l’avons

amené ici, ma petite sœur, pour qu’il puisse voir son camarade. Car ici, il y a

aussi un « ennemi ».

Les blessés russes

qui se trouvent dans ce wagon collaborent énergiquement à l’entrevue des deux

prisonniers et commencent à réveiller l’Autrichien.

« Lève-toi !

Lève-toi ! lui crient-ils. Ton compatriote est ici. »

Les nôtres sont émus

plus que le Magyar lui-même. Ils réveillent l’Autrichien ; mais ce

dernier, encore à demi endormi, ne comprend pas ce qu’on lui veut. Je

n’interviens pas, quoique cet Autrichien comprenne un peu l’allemand. Enfin,

l’affaire a réussi : les deux « ennemis » sourient et,

bienheureux, se regardent.

« Eh bien,

grâce à Dieu, ils sont ensemble », disent les nôtres, tout réjouis.

Mais leur joie ne

dure pas longtemps. L’infirmier vient de la voiture voisine et emmène le

Magyar.

« Le médecin va

me rabrouer. On ne doit pas se promener dans le train. »

Un jour que je

retournais dans mon compartiment après le travail, je fus arrêtée par les

blessés d’une des voitures :

« Ma petite

sœur, il y a chez nous un « Guerman » blessé. Voulez-vous lui

demander s’il se plaît en Russie ? Demandez-lui aussi s’il a une femme et

des enfants.

— Nos soldats

voudraient savoir comment vous vous sentez au milieu des Russes ?

— Pas mal. Mais

ce qui me fait de la peine, c’est que je n’ai pas pu passer la Noël parmi les

miens. Mais les Russes ne sont pas méchants.

Après un moment de

silence, il ajouta :

« C’est la

guerre qui rend les hommes méchants. »

Il se retourna vers

le mur, comme s’il ne voulait pas continuer la conversation.

Je traduisis aux

nôtres les paroles du « Guerman ».

« Que

voulez-vous ! Il a raison. Une si grande fête, et il a dû la passer avec

ses « ennemis ! » disaient les soldats.

*

* *

Nous devons

décharger le train à M... et y laisser tous nos blessés. Nous nous

hâtons : il faut que les blessés soient remis à l’administration

hospitalière dans un parfait état de propreté. Enfin, tout est fini. Je

parcours pour la dernière fois les voitures ; à un des soldats je donne un

morceau de coton, à un autre je mets le bras en écharpe.

Le train ralentit sa

marche. Nous arrivons à M...

« Nous sommes

arrivé, ma petite sœur ! Je vous souhaite tout ce qu’il y a de bon !

Avec vous, ma petite sœur, je ferais bien volontiers trois mille verstes.

Merci ! merci beaucoup ! »

Voilà ce que

j’entends de tous les côtés.

Je remercie mes

patients de leurs souhaits et je cours vers les tieplouchki où se trouvent ceux qui ne peuvent pas marcher. On les

enlève rapidement, et voilà le train vide. Je vais au « point

d’évacuation » revoir mes patients. On m’a dit qu’ils sont en train de

souper. J’entre dans la salle à manger. C’est un énorme et haut baraquement,

avec trois rangs de table. Une masse de soldats y sont assis. Je ne peux pas

reconnaître les miens. Mais une voix vient du coin de la salle :

« C’est la

petite sœur qui nous soignait dans le train. Notre petite sœur est

venue ! »

Je regarde. Les

« miens » sont là et me sourient avec une mine accueillante. Il y a

près d’eux des dames du genre des « bienfaitrices » mondaines. Leur

costume est un mélange de la toilette ordinaire et de l’uniforme des sœurs de

charité ; leur poitrine est ornée de plaques et de chiffres.

« C’est notre

petite sœur, leur expliquent mes patients.

— Ah !

c’est bien, c’est bien, prononce une d’elles d’un ton « protecteur ».

C’est bien qu’il y ait de bonnes sœurs dans le train. »

Je ne sais pas

pourquoi, je ressens une sorte d’irritation contre cette dame et ses collègues.

Mes blessés me

régalent. Ils m’offrent de la soupe, de la kacha, et me demandent où on les

transportera maintenant. Au moment où je m’en vais, un des soldats me tend un

petit bonbon.

« Voulez-vous

manger ça, ma petite sœur ? Une dame m’a donné trois bonbons tout à

l’heure. Un, je l’ai mangé moi-même. Un autre, je l’ai donné à mon camarade. Le

troisième est pour vous. Mangez, s’il vous plaît, ma petite sœur. Si j’avais su

que vous viendriez encore, je les aurais gardés tous les trois pour

vous. »

Il développe le

papier et en tire un petit caramel.

Je sais bien qu’il

est stupide d’être si « sentimentale », mais, en voyant ce paysan

barbu me tendre sa main calleuse avec son « troisième » bonbon, comme

un enfant qui veut partager ses douceurs avec sa mère, une émotion me

saisit :

« Mangez-le

vous-même, mon cher. Vous revenez des tranchées où vous n’avez pas vu de

bonbons depuis longtemps. »

Mais il me regarde

d’un air si suppliant que je ne peux pas refuser.

« Merci !

Je ne mangerai pas votre bonbon, mais je le garderai en souvenir de vous.

— Ma petite

sœur, voulez-vous aussi visiter les « ennemis » ? Ils sont là,

dans ce baraquement, à côté du nôtre. »

J’allai voir les

« ennemis ». Mon Magyar était là, assis sur un lit, avec un autre

prisonnier. Le local était grand, et il y avait beaucoup

d’« ennemis », mais ils s’étaient entassés tous dans un coin, comme

un troupeau sous l’orage et sans berger. M’ayant aperçue, les

« ennemis » qui avaient fait le voyage dans mon train se rapprochèrent

de moi. Je fus très étonnée de voir parmi eux le « Guerman » qui

n’avait pas voulu causer avec moi dans le wagon.

« Permettez-moi

de vous présenter ce monsieur, ma sœur, dit-il, en indiquant un autre

prisonnier, le bras bandé. Il est allemand

aussi, lui ! ajouta-t-il non sans orgueil.

— Je suis très

heureuse de faire votre connaissance, monsieur. Peut-être vous serai-je utile

comme interprète. Voulez-vous demander quelque chose aux sœurs d’ici ? Je

traduirai votre demande.

— Non, merci

bien. Mais, si c’est possible, faites parvenir cela aux autorités. »

Et il me remit deux

lettres.

Je les transmis aux

officiers russes.

Nous nous serrâmes

la main amicalement. Mon Magyar me disait quelque chose en sa langue et

souriait avec aménité, mais je ne comprenais rien.

*

* *

Les wagons de notre

train sont vides, et je m’ennuie. Pendant ces six jours de voyage, je suis

arrivée à m’attacher sincèrement à mes blessés. Que sont-ils ? Je ne le

sais pas ; je ne connais pas même leurs noms ; nous ne nous reverrons

jamais, probablement, mais ce qui m’attire à eux, c’est la douceur de leurs

âmes. Sous l’écorce épaisse de leur rudesse, il existe un trésor de bonté et

d’humanité qu’on ne trouve pas chez les Allemands, malgré toute la supériorité

de leur culture extérieure.

Et cette simplicité

amicale, toute naturelle, avec laquelle nos soldats traitent leurs

« ennemis » prisonniers ! Je me rappelle ce propos des

nôtres :

« Quand on est

désarmé, on n’est pas ennemi ! »

Au repos. — Le récit de la Polonaise. —

Les Allemands.

Au milieu du mois de

janvier, notre inaction relative prit fin. Notre train fut envoyé à Ost...,

pour y prendre des blessés et des malades.

De nouveau, nous

passons par Iv... et Sk....

À Sk..., la vie

normale reprend. On rebâtit la gare, que j’ai vue toute détruite lors de mon

dernier passage.

Les trous dans le

quai ont été recouverts de planches ; on a enlevé les amas de briques

tombés des murs écroulés.

La population

revenue dans ses foyers, ou plutôt dans ce qui reste, a l’air de n’avoir jamais

quitté ces lieux dévastés. Près de la gare, on a élevé des sortes de tentes

faites de pieux et de toiles. Elles sont disposées sur deux rangs. Dans chaque

tente, il y a une table et une couple de chaises ; sur la table, un samovar, des tasses, des baranki, etc.

À deux verstes de la

gare, on voit un village. J’y vais. Deux paysannes polonaises me font bon

accueil dans leur maison, située à l’entrée. L’une d’elle est très jeune,

l’autre déjà âgée. Je leur demande ce qu’elles ont éprouvé pendant le séjour

des Allemands. Avaient-elles peur ?

« Si nous

avions peur ? Nullement. Nous étions seules dans la maison. Notre mère et

mes enfants étaient partis avant l’arrivée des Allemands. Quant à moi et à ma

sœur, nous sommes restées ici pour garder la maison : on ne pouvait pas la

laisser sans surveillance, explique la plus âgée. Les Allemands ont introduit

ici leur ordre, à eux. Nous devions nous coucher à huit heures, et, après huit